Куликовская битва (кратко). Куликовская битва – краткое описание

1 половина 19 века

2 половина 19 века

1 четверть 20 века

2 четверть 20 века

3 четверть 20 века

4 четверть 20 века

Куликовская битва кратко

Дмитрий Донской, князь Московский (с 1359 г.), Великий князь Владимирский (с 1362 г.), с 1363 г. князь Новгородский. Родился 12 октября 1350 г. Сын Ивана Красного и княгини Александры, его второй жены. Прозвище Донской князь получил после победы в Куликовской битве 1380 г.

Причиной Куликовской битвы стало обострение отношений с Золотой Ордой и рост влияния Московского княжества. Однако формальным поводом к началу конфликта стал отказ Московского князя увеличить размер выплачиваемой дани. Мамай планировал вооруженное столкновение с московской дружиной еще в 1378 г. Но войско мурзы Бегича потерпело серьезное поражение на реке Воже. Несмотря на серьезное усиление Москвы Дмитрию была необходима поддержка других удельных князей. Во многом для этого князь искал и получил благословение Сергия Радонежского, иконы которого можно увидеть сегодня во многих церквях. Но, несмотря на это ни Рязань, ни Тверь не откликнулись на его призыв. А князья Суздаля вообще выступили на стороне Мамая.

Участники Куликовской битвы стремились собрать как можно больше войск. В распоряжении Дмитрия Донского были только воины Московского и Владимирского княжеств, а так же, воины князя Андрея Ольгердовича. По современным оценкам историков общая их численность достигала 50 – 100 тыс. человек. К ордынскому войску, составлявшему, по оценкам разных специалистов от 60 до 150 тыс. воинов, спешил литовский князь Ягайло. Дмитрий стремился не допустить соединения войск Мамая и это ему удалось. Так же, в войске Мамая было около 4 тыс. генуэзцев, наемников мусульман, ясов и других.

Из летописных источников известно, что Куликовская битва произошла в районе устья Непрядвы и Дона. Однако достоверно известно, что в тот период левый берег Непрядвы был покрыт лесом. А существующее и сегодня небольшое поле слишком мало для того, чтобы на нем произошла столь масштабная битва. В этих местах не было найдено ни древнего оружия, ни останков. Таким образом, вопрос о месте сражения для многих исследователей остается открытым.

Краткое описание Куликовской битвы, произошедшей 8 сентября 1380 г. не займет много времени. Из жития Сергия Радонежского известно, что битву предварял поединок двух богатырей Пересвета и Челубея. Однако в ранних источниках о нем не упоминается. Перед началом Куликовской битвы, 7 сентября, русские войска были выстроены в боевые порядки. Основной полк располагался в центре и находился под командованием окольничего Вельяминова. Полк правой руки был отдан под командование Андрея Ольгердовича, литовского князя, полком левой руки командовал Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Где размещался засадный полк точно не известно. Вероятно – позади полка левой руки. Именно он и решил исход сражения.

Итогом Куликовской битвы стало бегство Мамая и его войска. При чем засадный полк преследовал врагов еще 50 верст до реки Красная Меча. Сам Дмитрий Донской в этом сражении был сбит с коня. Его нашли только по окончании битвы.

Последствия Куликовской битвы оказали серьезное влияние на дельнейшую историю Руси. Хотя ордынское иго не закончилось, как многие надеялись, но размер взимаемой дани уменьшился. Авторитет Москвы и князя Дмитрия возрос, что позволило Московскому княжеству стать центром объединения земель Руси. Значение Куликовской битвы еще и в том, что она показала возможность окончательной победы над ордынцами и близость окончания ига.

Куликовская Битва

А сегодня восьмой день сентября лишь немногие вспомнят,

как их предки в крови,

возвращались с победой домой.

8 сентября 1380 года состоялась битва на поле Куликовом, иногда именуемая «Мамаевым побоещем». До сего события Русь уже почти полтора века была обременена тяжелым игом Золотой Орды. Нашим предкам приходилось платить большую дань татаро-монголам, а князьям совершать унизительные поездки в Орду для получения ярлыков на княжение.

Ширилась Земля Русская, крепла Москва. Князю Дмитрию Ивановичу, правившему в то время, удалось собрать вокруг Московского княжества Землю Русскую. Дмитрий Иванович перестал платить дань татарам, и продолжал политику, направленную на централизацию власти на Руси, и усиления влияния Москвы. Такая позиция совершенно не устраивала Золотую Орду. В связи с такими событиями, Мамай стал собирать войска для карательного похода на Русь.

Князь Рязанский, вступивший в сговор с Ордой, сообщил Дмитрию о готовящемся карательном походе Мамая. Дмитрий, отправил гонцов во все княжества Русский, с призывом вместе выступить против инородцев. Собрал под свои знамена войско готовое биться за свободу и не зависимость Руси. Перед походом Дмитрий пошел поклониться Сергею Радонежскому, благословившего все Русское Воинство на дело правое. Сергий отправил с Дмитрием двух своих монахов – Осяблю и Пересвета.

Идя на поле, Дмитрий Иванович приказал сжигать за собой все мосты, что бы и в мыслях ни у кого отступать не было. Перед сражением, по традиции сошлись два воина. Русский монах Пересвет и татарский богатырь Челубей. На лошадях они помчались на встречу друг другу и пронзил каждый из них своего противника. Оба погибли. Челубей упал головой в сторону своего войска, что было плохой приметой…

Летопись описывает событие 8 сентября 1380 года: «Была брань крепкая, и сеча злая, копья ломались как солома, стрелы падали дождем, мечи сверкали молнией, и лилась кровь как вода, и падала как трава под косой, бесчисленное множество мертвых с обоих сторон.» Бой был равным, и было непонятно чем может закончиться сражение. Татары стали давить, русское войско было сильно утомленно, и стало казаться, что Мамай одержит победу. Но не все было так просто.

Дмитрий оставил в засаде конный полк, насчитывающий порядка 13 тысяч человек. Командовал засадным полком воевода Дмитрий Боброк, который в трудный момент ввел его в сражение. Татары были сломлены, Дмитрий Иванович Донской, его воеводы, и вес русский народ праздновали Великую победу. После битвы, воины и воеводы обнаружили, что нигде нет князя Дмитрия, который как простой воин участвовал в сражение наравне со всеми. Его нашли живым, придавленным поваленной березой, в помятых доспехах. Дмитрий выжил, и по прибытию в Москву был наречен Донским.

Монголы хотели заставить Русь продолжать платить дань, и обратить русских в ислам. Победа на Куликовом поле положила конец таким планам. Русь, еще находилась под влиянием Орды, но оно значительно ослабло. Русские поняли, что их сила в единстве. И наконец-то, в народе появилась вера в скором освобождении Руси от татаро-монгольского ига.

Куликовская битва (кратко)

Знаменитое сражение в 1380 г. войска московского князя Дмитрия и его союзников с одной стороны против полчищ татаро-монгольского хана Мамая и его союзников – с другой получило название Куликовской битвы.

Краткая предыстория Куликовской битвы такова: отношения князя Дмитрия Ивановича и Мамая начали обостряться еще в 1371 году, когда последний дал ярлык на великое владимирское княжение Михаилу Александровичу Тверскому, а московский князь тому воспротивился и не пустил ордынского ставленника во Владимир. А спустя несколько лет, 11 августа 1378 года войска Дмитрия Ивановича нанесли сокрушительное поражение монголо-татарскому войску под предводительством мурзы Бегича в битве на реке Воже. Потом князь отказался от повышения уплачиваемой Золотой Орде дани и Мамай собрал новое большое войско и двинул его в сторону Москвы.

Перед выступлением в поход Дмитрий Иванович побывал у святого преподобного Сергия Радонежского, который благословил князя и все русское войско на битву с иноземцами. Мамай же надеялся соединиться со своими союзниками: Олегом Рязанским и литовским князем Ягайло, но не успел: московский правитель, вопреки ожиданиям, 26 августа переправился через Оку, а позднее перешел на южный берег Дона. Численность русских войск перед Куликовской битвой оценивается от 40 до 70 тысяч человек, монголо-татарских – 100-150 тысяч человек. Большую помощь москвичам оказали Псков, Переяславль-Залесский, Новгород, Брянск, Смоленск и другие русские города, правители которых прислали князю Дмитрию войска.

Битва состоялась на южном берегу Дона, на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. После нескольких стычек передовых отрядов перед войсками выехали от татарского войска – Челубей, а от русского – инок Пересвет, и состоялся поединок, в котором они оба погибли. После это началось основное сражение. Русские полки шли в бой под красным знаменем с золотым изображением Иисуса Христа.

Кратко говоря, Куликовская битва закончилась победой русских войск во многом благодаря военной хитрости: в расположенной рядом с полем боя дубраве спрятался засадный полк под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Мамай основные усилия сосредоточил на левом фланге, русские несли потери, отступали и, казалось, что победа близка. Но в это самое время в Куликовскую битву вступил засадный полк и ударил в тыл ничего не подозревающим монголо-татарам. Этот маневр оказался решающим: войска хана Золотой Орды были разгромлены и обратились в бегство.

Потери русских сил в Куликовской битве составили порядка 20 тысяч человек, войска Мамая погибли почти полностью. Сам князь Дмитрий, впоследствии прозванный Донским, поменялся конем и доспехами с московским боярином Михаилом Андреевичем Бренком и принимал в сражении активное участие. Боярин в битве погиб, а сбитого с коня князя нашли под срубленной березой без сознания.

Это сражение имело большое значение для дальнейшего хода русской истории. Кратко говоря, Куликовская битва, хотя и не освободила Русь от монголо-татарского ига, но создала предпосылки для того, чтобы это произошло в будущем. Кроме того, победа над Мамаем значительно усилила Московское княжество.

Куликовская битва

Ослабление Золотой Орды

После покорения русских земель правители монголо-татарского государства – Золотой Орды – не сомневались, что обеспечили себе надежный доход. Отныне все русские князья обязаны были платить ордынским ханам большую дань – плату за спокойствие на своих землях.

Но со временем некогда могущественная и влиятельная Золотая Орда стала приходить в упадок. Внутри нее начали происходить разногласия, началась борьба за власть.

Во второй половине XIV века внушительная часть монголо-татарского государства оказалась в руках темника Мамая. В те времена темником назывался военачальник, который возглавлял тумен – войско численностью в 10 тысяч воинов. Мамай оказался сильным и волевым человеком, и ему беспрекословно подчинились.

Рис. 1. Темник Мамай.

Тем временем на Руси набирало силу Московское княжество. В течение двухсот лет русские князья исправно платили дань ордынским ханам, но ситуация изменилась, когда к власти пришел внук Ивана Калиты – московский князь Дмитрий Иванович. Видя слабость Золотой Орды, он понял, что настало время для решительных действий.

Подготовка к противостоянию

Князь Дмитрий не собирался признавать господство Золотой Орды и платить дань татарам. Не видя другого решения вопроса, он начал готовиться к серьезной битве.

В первую очередь, он занялся укреплением Московского княжества и приказал возвести вокруг Кремля надежные каменные стены.

Князь Дмитрий прекрасно понимал, что деревянные укрепления Кремля не остановят татар. К тому же, стрелы, пропитанные нефтью, с легкостью подожгут древесину и вызовут пожар в городе. Решением проблемы стала прочная кладка из известняка, которому не страшен был огонь. Толщина новых стен была около трех метров.

Узнав, что Русь более не собирается платить дань, разгневанный Мамай собрал большое войско, чтобы наказать непокорную страну. Желая повторить славу хана Батыя, он планировал до основания разрушить русское государство. Летом 1380 года стало известно, что по направлению к русским землям движется несметное войско Золотой Орды.

Чтобы достойно встретить опасного врага, князь Дмитрий начал собирать русское войско. Он разослал по всем княжествам гонцов с призывом к объединению и созданию общей армии. Всего за 30 дней ему удалось собрать огромное войско, какого еще никогда не было на Руси.

Рис. 2. Князь Дмитрий.

Простые люди горячо просили Бога о защите своей родины. Чтобы получить благословение на борьбу с врагом, князь Дмитрий отправился в Троицкий монастырь. Старец Сергий Радонежский благословил его и дал в помощь двух монахов – сильнейших воинов Ослябю и Пересвета.

Куликовское сражение

Великая битва началась 8 сентября 1380 года на Куликовом поле – месте, где река Непряда впадает в Дон.

Согласно легенде, противостояние многотысячных армий началось с поединка двух сильнейших воинов: татарина Челубея и русского богатыря Пересвета. Могучие всадники поразили друг друга на смерть, после чего началось кровопролитное сражение.

Напор русских воинов, их лютая ненависть к врагам и вера в победу помогли справиться с ордынским войском. Монголо-татары отступали под мощью русской конницы, а спустя время и вовсе обратились в бегство.

Рис. 3. Куликовское сражение.

В память о знаменательной победе над монголо-татарским войском народ стал называть московского князя Дмитрием Донским.

Несмотря на блестящую победу, русские еще в течение века испытывали давление Золотой Орды. Однако Куликовская битва сыграла свою значимую роль в истории Руси:

- русские люди впервые почувствовали собственную силу, поверили в светлое будущее и окончательное избавление от монголо-татарского ига;

- русские князья смогли наглядно убедиться в том, что главная сила заключается в единстве всех русских земель.

Что мы узнали?

При изучении доклада на тему «Куликовская битва» мы узнали, кто из русских князей впервые осмелился противостоять монголо-татарскому игу. Следуя плану программы 4 класса окружающего мира мы выяснили, кто одержал победу в великом Куликовском сражении, и какое значение оказала эта битва в истории Руси. Изучение данной темы будет полезна для детей 3-5 классов.

Куликовская битва краткое содержание для детей 4 класса

Куликовская битва 1380 г. – величайшее сражение между русскими и татарами. После разгрома татарских войск в битве на реке Воже (1378) гегемон Золотой Орды, полководец Мамай, собрал огромную армию и двинулся на Русь.

Выступившие навстречу русские войска, благословлённые святым подвижником Сергием Радонежским, подошли 7 сентября 1380 г. к Дону, во главе с московским князем Дмитрием Донским. Мамай с татарами стоял за Доном, поджидая на помощь литовского князя Ягайла. Русская рать в ночь на 8-е успела переправиться за Дон. Она расположилась на лесистых холмах побережья при впадении в Дон реки Непрядвы. За этими холмами лежало широкое 10-верстное поле, называвшееся Куликовым, посреди него протекала река Смолка.

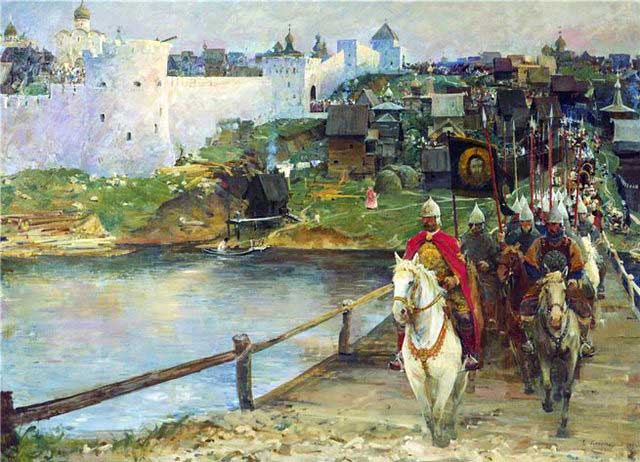

Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов

Здесь и произошла 8 сентября битва, началом которой стал поединок витязей Пересвета и Челубея. После упорной и кровопролитной сечи татары начали одолевать русских. Самый сильный бой кипел на левом крыле, куда татары направили главные свои усилия. Левое крыло русских дрогнуло. Их большому полку стала грозить опасность быть обойденным с боку и с тыла; в таком случае русское войско было бы отрезано от Донского пути, приперто к Непрядве и подверглось бы истреблению.

Но князь Дмитрий Ольгердович двинул резервный отряд и защитил центр с левой стороны, а засадный полк, предводительствуемый двоюродным братом Дмитрия Донского, князем Владимиром Андреевичем и воеводой Дмитрием Боброком Волынским, выступил на поле битвы. Татары были разбиты и бежали.

Считается, что в битве с обеих сторон погибло до 200.000 чел., в том числе много князей и бояр. Дмитрий с торжеством возвратился в Москву 28 сентября.

Православный мультфильм о Куликовской битве

В 1848 на месте битвы был воздвигнут величественный памятник по проекту А. Брюллова, с крестом наверху.

Мамай вскоре погиб в татарских смутах. Куликовская битва не привела к освобождению Северо-Восточной Руси от установленного Батыем татарского ига. Два года спустя новый ордынский хан Тохтамыш вторгся на Русь и сжёг Москву. Однако победа в Куликовском сражении подняла народный дух, показала способность русских победить татар – и помогла окончательно сбросить их владычество столетие спустя.

Близ времени битвы о ней были сложены два выдающихся произведения древнерусской литературы: Сказание о Мамаевом побоище и Задонщина.

- В Санкт-Петербурге сентябрь, 17, 2018 год 12 °C Читают все Н овости партнёров L entainform Как живется солдату в Каменке. Хроника событий 08/04/2010 В воинской части № 02511, расположенной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области, за последние несколько лет произошло […]

- Протокол проверки показаний на месте (образец заполнения) ПРОТОКОЛ проверки показаний на месте 24 октября 201* г. Проверка показаний на месте начата в 15 час. 20 мин. Проверка показаний на месте окончена в 16 час. 10 мин. Старший следователь следственного отделения Советского РОВД г. […]

- Федеральный закон от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" Федеральный закон от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" Принят Государственной Думой 15 июля 2009 года Одобрен Советом […]

- Уменьшение уставного капитала организации может быть осуществлено путем Почта редакции Предприятие не ведет деятельность. На балансе предприятия числится здание (вклад в уставной капитал 650 тыс. рублей), амортизировано на 300 тыс. рублей. Учредитель хочет изъять здание и уменьшить […]

- Земельный участок в котельниках купить Метр квадратный – Вся недвижимость России Недвижимость Подмосковья Земельные участки в Подмосковье Котельники Участок на земле населенного пункта в г. Котельники! До м. Котельники 1 остановка на автобусе! На Ново-Рязанском… Продам […]

- Договор купли продажи автомобиля ТОО частному лицу г.*********** «____»_________ 20__ г. ТОО «*********************», в лице директора товарищества ********************., действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и **************, проживающая […]

- Закон о сми франции Французская журналистика с первых своих шагов качественно отличалась как от немецкой, так и от английской периодики своей содержательностью. Один из историков печати 19 - начала 20 века Людвиг Саламон сравнивает французскую печать с «вечно колеблющейся поверхностью […]

- Земельные участки в Горетовка Всего 7 объявлений Всего 7 объявлений Продам землю под ИЖС, 15 соток. 10 сентября 729 Риелтор Пожаловаться Заметка Готовые квартиры от 2,6 млн.р. Ипотека от 7.3%. 60 мин до м. Комсомольская. Дом класса А+ Ключи в день сделки […]

Донское сражение, или Куликовская битва

1362–1380 годы

Много забот, трудов, беспокойств и огорчений ожидало Димитрия Иоанновича на великокняжеском престоле. Сначала ему пришлось несколько раз усмирять Димитрия Константиновича, который все еще стремился быть великим князем. Наконец, видя, что все старания его напрасны, он не только помирился с Димитрием Иоанновичем, но даже через пять лет отдал за него дочь свою Евдокию.

После мира с главным врагом Димитрий должен был утешать московских жителей в несчастьях, у них случившихся: прежде всего от большого пожара, истребившего почти всю Москву, потом от возвратившейся в нее черной смерти.

Но эти несчастья Москвы были не так важны, как те, которые навлек на нее гордый и честолюбивый тверской князь Михаил, сын Александра Михайловича. Он знал о намерении Димитрия привести удельных князей под свою власть и, думая больше о собственной выгоде, нежели о пользе отечества, решил противиться этому. К несчастью, у Михаила были для этого средства: знаменитый Ольгерд, князь литовский, наводивший в то время с братом своим Кестутием страх на всех соседей, был женат на сестре Михаила – тверской княжне Иулиании Александровне. При всякой своей неудаче в России Михаил уезжал к зятю в Литву и возвращался оттуда с войском литовским, которое не менее татарского разоряло отечество наше. Так, в 1368 году он пришел вместе с самим Ольгердом, который три дня грабил, жег, опустошал Москву. Великий князь, брат его Владимир Андреевич, митрополит Алексий и знатные бояре едва спаслись в Кремле. Выходя из Москвы, Ольгерд хвастал тем, что русские долго не забудут его.

Впрочем, это нашествие литовцев не принесло никакой пользы Михаилу: Димитрий остался на великокняжеском престоле. Тогда тверской князь решил просить помощи у Мамая, который в это время был уже так силен, что соединил свою Волжскую Орду с Золотой, или Сарайской, и, сделав ханом Мамант-Салтана, повелевал им как хотел. Михаил Александрович умел угодить гордому татарину, и Мамай дал ему грамоту на Великое княжество и посла, чтобы возвести его на престол.

Но прошло то время, когда князья русские, не рассуждая, повиновались татарам: Михаил с ханской грамотой едва мог убежать от полков московских в Вильну (вы помните, что это была столица литовского князя). Старый Ольгерд ласково принял зятя и согласился идти с ним на русских.

Кремль во второй раз спас великого князя и все семейство его. Пока литовцы стояли перед этой крепостью, рассуждая, начинать ли приступ, брат Димитрия Владимир Андреевич и князь Пронский пришли с сильными полками из Перемышля и Рязани. Ольгерд, увидев, что со всех сторон его окружают русские, испугался и начал просить мира, уверяя, что вечно будет другом русских. Чтобы доказать свою искренность, он предложил выдать дочь свою Елену за умного и храброго князя Владимира Андреевича. Добрые предки наши поверили ему, княжна литовская сделалась русской княгиней, но ссоры с Ольгердом от того не уменьшились, и до самой смерти своей он разорял отечество наше в угоду зятю своему, который только в 1375 году был совершенно усмирен великим князем. В договорной грамоте Михаил поклялся при митрополите Алексии считать московского князя старшим и никогда не искать великокняжеского престола. Молодой Димитрий Иоаннович был так добр, что не только не отнял наследственного княжества у смертельного врага своего (чего он по справедливости заслуживал), но даже позволил ему называться великим князем тверским. Впрочем, одно это название без владимирского престола не было важно: так называли сами себя часто и разные другие князья, например рязанские и смоленские.

Войско русское почти не отдыхало во время княжения Димитрия: едва окончилась продолжительная война с тверским князем, как полки московские пошли в Камскую Болгарию. Великий князь беспрестанно думал о том, чтобы освободить отечество свое от власти татар. Камская Болгария тогда принадлежала им: этого довольно было, чтобы заставить Димитрия овладеть ею.

В то время она называлась уже не Камской, а Казанской Болгарией, потому что в ней был уже славный в истории нашей город Казань. Его основал один из татарских ханов по имени Саин, который, идучи завоевывать Россию, был встречен тут многими русскими князьями. Боясь татар как огня, они пришли к ним с покорностью и принесли богатые дары. Саин сжалился над ними и не пошел в тот раз далее. Место ему понравилось, и Саин вздумал основать тут городок для того, чтобы татарские баскаки, посылаемые для сбора дани с русских, могли здесь отдыхать. Он населил этот городок болгарами, черемисами, вотяками, мордвою и назвал Казанью. Казань значит по-татарски «котел» или «золотое дно».

При Димитрии Иоанновиче Казань была уже не городком, а богатым городом. Жители его, думая испугать русское войско, посланное Димитрием, выехали навстречу ему на верблюдах. Но чего боятся русские? Они бросились на них так скоро и неустрашимо, что верблюды едва успели повернуться и побежать назад к городу. Два владетеля болгарских – Осан и Махмат-Салтан – покорились великому князю и дали ему 2 тысячи рублей, а на воинов его – 3 тысячи рублей и обязались и впредь быть данниками московского князя.

Димитрий очень досадил татарам покорением области, им принадлежавшей, но в 1378 году – еще более: он победил в Рязанской области, на берегах реки Вожи, сильное войско, посланное Мамаем, чтобы наказать дерзкого русского князя. Эта победа – первая, одержанная над татарами с 1224 года, – показала, что русские уже не те покорные рабы, какими были прежде. Мамай пожелал отомстить храброму Димитрию и, чтобы вернее сделать это, собрал войско из татар, половцев, турок, черкесов, ясов, жидов кавказских и армян. Но это войско показалось Мамаю еще недостаточным для усмирения русских: он пригласил на помощь литовского князя. Ольгерда уже не было на свете. Наследник – любимый сын его Ягайло – начал свое правление с того, что убил дядю Кестутия и принудил его сына, молодого Витовта, убежать в Пруссию. Не забудьте этого Витовта: он очень прославится впоследствии.

Мамай, прослышав о злых делах Ягайлы, подумал: «Это будет славный помощник мне!» И не ошибся. Литовский князь обрадовался его предложению, они условились совершенно разорить землю Русскую, сжечь все города, селения и церкви христианские. К этим двум безбожным врагам нашего отечества присоединился третий. Кажется, он был еще хуже их. Верно, вы согласитесь с этим, милые читатели, когда узнаете, что он был русский. Да, это был князь рязанский Олег! Жестокий, хитрый, лукавый, он умел скрывать свои пороки и оказывал всегда столько почтения и любви великому князю, что добрый Димитрий считал его истинным другом своим. И после этого Олег не постыдился изменить ему: сам предложил Мамаю и Ягайле свою помощь и согласился ждать на берегах Оки! Мамай обещал за это разделить между обоими союзниками завоеванное Великое княжество. Эта награда была с самого начала причиной измены Олега: он думал, что соединенные войска татарские и литовские совсем разорят русские княжества, и надеялся в это время не только сохранить свое, но даже увеличить его.

Пока бессовестный Олег рассуждал таким образом, пока Мамай и Ягайло мысленно уже считали звонкое золото русское, которым хотели обогатиться, Москва была в тревоге, но не от страха. Напротив того, все – от самых храбрых и неустрашимых воинов до молодых девушек и детей – оживлены были смелостью, все думали, что пришло время освобождения от власти татар, и как будто предчувствовали, что Бог, сжалясь над страданиями русских, наконец поможет им победить своих притеснителей. Пример в этом мужестве, в этой надежде подавал всем жителям московским их государь. Как только Димитрий узнал о намерении Мамая и Ягайлы, он разослал гонцов во все области Великого княжества с повелением собирать войско и вести его прямо в Москву. Через несколько дней целые города готовы были идти против неприятелей. Каждый день приходили в Москву новые полки под начальством князей или бояр. Это были князья ростовские, белозерские, ярославские со своими подданными; бояре владимирские, суздальские, переяславские, костромские, муромские, дмитровские, можайские, звенигородские, угличские, серпуховские. Все эти дружины составили многочисленное войско, которое готово было выступить в поход. Но Димитрий прежде хотел вместе с неразлучным другом своим и, после ранней кончины родного брата Иоанна, единственным братом и товарищем – князем Владимиром Андреевичем и со всеми главными воеводами съездить в уединенный Троицкий монастырь и там принять благословение игумена Сергия, о благочестии которого читатели уже слышали. Этот святой старец хотя уже давно отказался от мира, но пламенно любил свое отечество. Он обрадовался, неожиданно увидев храбрых защитников в тихом монастыре своем; обрадовался смирению, с которым они желали получить через него благословение Божие, потому что это предвещало им помощь небесную и победу. Он упросил великого князя отобедать в монастыре, окропил святою водою его и всех бывших с ним военачальников и отпустил с ними разделять опасности войны двух монахов – Александра Пересвета и Ослябю. Выезжая из Троицкого монастыря, Димитрий еще более надеялся на победу.

В церкви Михаила Архангела над гробницами предков своих, государей московских, великий князь еще раз помолился Богу и простился с супругой. Горько плакала она, отпуская друга своего на сражение с татарами. Невольно приходила ей в голову мысль обо всех князьях, уже убитых ими. Далеко за городские ворота провожали московские жители государя и войско его и только к вечеру возвратились в тихую столицу, где остались одни старики, женщины и дети.

В 94 верстах от Москвы, в городе Коломне, соединились с Димитрием два союзника его – сыновья Ольгерда, князья полоцкий и брянский, обиженные братом своим Ягайлом и поклявшиеся отомстить ему.

Здесь великий князь осмотрел все войско свое. Никогда еще не было оно так многочисленно: более 150 тысяч воинов конных и пеших стояло в рядах! Димитрий был спокоен и тверд, его огорчала только измена Олега, и огорчала не потому, что он боялся ее, а потому, что ему горестно было видеть изменника в прежнем друге. Между тем Олег страдал от измены своей гораздо более его: узнав, что великий князь не устрашился войны и уже перешел за Оку, в его собственную рязанскую землю, он не знал, что делать и к кому пристать, – боялся и Мамая, и Димитрия, раскаивался в измене и дрожал при одной мысли о том, что будет с ним впоследствии.

Мамай со всей ордой уже стоял за Доном и ждал Ягайлу. Войско наше подошло к этой реке. Князья и бояре долго рассуждали, переходить ее или ожидать татар здесь? Решено было перейти, чтобы не дать Мамаю соединиться с литовским князем, и на другой день поутру все войско русское уже стояло на другой стороне Дона, на берегах реки Непрядвы. Здесь Димитрий Иоаннович еще раз взглянул с высокого холма на многочисленные полки свои. Мысль, что, может быть, через несколько часов все эти храбрые воины погибнут под ударами жестоких татар, так тронула доброе сердце его, что он упал на колени и, глядя на золотой образ Спасителя, веявший на черном знамени великокняжеском, молился за народ свой. Потом объехал все полки, говорил с каждым из них, называл воинов милыми братьями, обещал им славу в здешнем мире и в будущем.

Это было 8 сентября 1380 года. В шестом часу дня войско наше дошло до поля Куликова, которое простиралось более чем на десять верст. Здесь русские увидели неприятелей. Татар было больше наших. Димитрий, несмотря на просьбы князей и бояр, которые умоляли его не подвергать опасности жизнь свою, сражался в передовом полку. Он первым ударил по врагу; место его было в рядах простых воинов. Три часа продолжалась страшная битва. Кровь лилась на всем обширном поле, но все еще нельзя было решить, кто останется победителем. В одном месте русские теснили татар, в другом – татары русских. Однако уже большие, или княжеские, знамена едва спасены были от рук Мамая; уже некоторые из полков московских хотели было бежать, как вдруг князь Владимир Андреевич, начальник засадного полка, выступил из рощи, которая скрывала его от всех, и неустрашимо бросился на татар. Это решило судьбу сражения: неприятели не могли уже противиться свежему войску и побежали. Мамай, увидев это бегство, вскричал с тоскою отчаяния: «Велик Бог христианский!» – и побежал за своими воинами. Русские гнали их до реки Мечи, убивали и топили без счета и взяли в добычу множество лошадей и верблюдов, навьюченных разными ценностями.

Радость и счастье победителей были неописуемы! Первого героя этого знаменитого в нашей истории дня – великого князя Димитрия Иоанновича назвали Донским, второго, князя Владимира Андреевича, – Храбрым. Они вместе со всеми оставшимися в живых князьями и боярами объезжали поле Куликово: много было убито русских, но вчетверо более татар; всего же, по уверению некоторых историков, было до 200 тысяч тел. Великий князь плакал над всеми ими и в знак благодарности приказал праздновать память их в Дмитриевскую субботу, которая бывает между 18-м и 26-м числами октября.

Ягайло в день Донского сражения был только в 30 верстах от Мамая и, узнав, чем оно окончилось, устрашился и побежал назад в Литву так скоро, что русские не могли догнать его. Так Димитрию удалось в один день избавить Россию от двух сильных неприятелей.

Известие о победе его восхитило не только жителей Москвы и областей Великого княжества, но и всех других княжеств. Народ везде встречал Донского с неизъяснимым восторгом, как освободителя отечества от жестокой власти варваров: все думали, что это освобождение уже исполнилось, что слава и счастье нашего отечества уже навсегда возобновились, что татары после Куликовской битвы никогда уже не осмелятся идти на русских.

Из книги История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты автораКуликовская битва 1380 г. В 1370-е гг. монголо-татары постоянно ходили на Русь. В 1377 г. орда царевича Араб-шаха напала на русское войско на реке Пьяне под Нижним Новгородом. Русские полки не ожидали атаки, князья даже не знали, где находится орда. Не выставив дозоров, одни

автораДонское сражение, или Куликовская битва 1362–1380 годы Много забот, трудов, беспокойств и огорчений ожидало Димитрия Иоанновича на великокняжеском престоле. Сначала ему пришлось несколько раз усмирять Димитрия Константиновича, который все еще стремился быть великим

Из книги История России в рассказах для детей автора Ишимова Александра ОсиповнаДонское сражение, или Куликовская битва от 1362 до 1380

Из книги Книга 1. Новая хронология Руси [Русские летописи. «Монголо-татарское» завоевание. Куликовская битва. Иван Грозный. Разин. Пугачев. Разгром Тобольска и автора Из книги Какой сейчас век? автора Носовский Глеб Владимирович3.4. Битва Мамая с Тохтамышем в 1380 году как еще одно описание Куликовской битвы 1380 года Сразу после Куликовской битвы, как нам говорят историки, «Мамай, бежавший в свои степи, столкнулся там с новым врагом: то был Тохтамыш, хан заяицкой Орды, потомок Батыя. Он шел отнимать у

Из книги Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков автора Носовский Глеб ВладимировичГлава 1 Куликовская битва 1380 года н. э. описана «древними» греками под именем знаменитой Марафонской битвы якобы 490 года до

Из книги Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора автора Носовский Глеб Владимирович Из книги Казаки-арии: Из Руси в Индию [Куликовская битва в Махабхарате. «Корабль Дураков» и мятеж Реформации. Велесова книга. Новые датировки зодиаков. Ирландс автора Носовский Глеб Владимирович4. Великая Куликовская битва 1380 года описана в «древней» Махабхарате как Великая битва на поле Куру 4.1. Краткое содержание эпоса Махабхарата повествует о борьбе двух родственных родов - прямых потомков Дхритараштры - и о грандиозной битве между родами. Один род

автора Носовский Глеб ВладимировичГлава 3 КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА КАК БИТВА ЗА ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В ВЕЛИКОЙ = «МОНГОЛЬСКОЙ»

Из книги Крещение Руси [Язычество и христианство. Крещение Империи. Константин Великий – Дмитрий Донской. Куликовская битва в Библии. Сергий Радонежский – изоб автора Носовский Глеб Владимирович3. БИТВА КОНСТАНТИНА С МАКСЕНЦИЕМ ЯКОБЫ В 312 ГОДУ И КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА «Античная» битва якобы 312 года происходит в поле, у стен города (считается, что итальянского Рима). Константин подходит к городу издалека, а Максенций выступает из городских стен ему навстречу.

Из книги Крещение Руси [Язычество и христианство. Крещение Империи. Константин Великий – Дмитрий Донской. Куликовская битва в Библии. Сергий Радонежский – изоб автора Носовский Глеб ВладимировичГлава 4 КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА НА СТРАНИЦАХ БИБЛИИ. ЦАРИ САМУИЛ, САУЛ И ДАВИД (ОПИСАННЫЕ В КНИГЕ 1 ЦАРСТВ) – ЭТО РУССКО-ОРДЫНСКИЕ ЦАРИ-ХАНЫ: МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТВЕРСКОЙ, МАМАЙ И ДМИТРИЙ

Из книги Крещение Руси [Язычество и христианство. Крещение Империи. Константин Великий – Дмитрий Донской. Куликовская битва в Библии. Сергий Радонежский – изоб автора Носовский Глеб Владимирович3.3. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА НА СТРАНИЦАХ БИБЛИИ. БЕГСТВО И ГИБЕЛЬ САУЛА = МАМАЯ 4a. БИБЛИЯ: ОЖЕСТОЧЕННОЕ СРАЖЕНИЕ И ГИБЕЛЬ САУЛАВ самом конце биографии Саула = Злого вроде бы наступает перемирие между Саулом и Давидом (1 Царств 26:21). Но тут начинаются драматические события,

Из книги Крещение Руси [Язычество и христианство. Крещение Империи. Константин Великий – Дмитрий Донской. Куликовская битва в Библии. Сергий Радонежский – изоб автора Носовский Глеб Владимирович4.1. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА ЕЩЕ РАЗ ОТРАЗИЛАСЬ В БИБЛИИ КАК ИЗВЕСТНАЯ БИТВА ДАВИДА С ГОЛИАФОМ Имя царя ДАВИДА или ДАВИТА = ДВТ (без огласовок) = DWT (при одном из способов записи латинскими буквами), по-видимому, является вариантом произношения имени ДИМИТРИЙ. Дело в том, что

Из книги Хронология российской истории. Россия и мир автора Анисимов Евгений Викторович1380 Куликовская битва В 1370-е гг. монголо-татары постоянно ходили на Русь, нанося ей тяжелый урон. Особенно неприятная история случилась на р. Пьяне в 1377 г., когда орда царевича Араб-шаха напала под Нижним Новгородом на русское войско, беспечно не ожидавшее атаки, нанесла ему

автора Носовский Глеб Владимирович4. Ссора между Ромулом и Ремом, завершившаяся убийством Рема, это - сражение Константина Великого с Максенцием (Лицинием) То есть - Куликовская битва 1380 года 4.1. Свидетельства Ливия и Плутарха Добавим новые свидетельства к уже обнаруженному в книгах «Основания истории»

Из книги Царский Рим в междуречье Оки и Волги. автора Носовский Глеб Владимирович5. Ветхозаветный Гедеон - это Дмитрий Донской Он же - «античный» римский Диктатор-Пахарь Куликовская битва и сражение Гедеона с мадиамянами 5.1. Ветхий Завет о Гедеоне и битве израильтян с мадиамянами Обратимся теперь к заключительной части рассказа Аннея Флора о Первой

Назад

Вперёд

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

урока:

- познакомить с Куликовской битвой;

- формировать представление о подвигах защитников Руси;

- развивать интерес к истории, любовь к Родине, умение рассуждать и анализировать

Оборудование: карта, иллюстрации, учебник, рабочая тетрадь по окружающему миру, изображения Дмитрия Донского и Мамая, таблички с пословицами, магнитофон

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Сообщение целей урока.

Ребята, сегодня мы отправимся в интереснейшее путешествие по страницам истории нашего Отечества. Познакомимся еще с одной из побед русского народа. А для этого что вы должны делать на уроке? (Дети отвечают, читая на доске слова)

1) слушать;

2) думать;

3) узнавать;

4) сравнивать;

5) делать выводы.

III. Актуализация знаний. Слайд 3.

Но прежде чем начинать новую тему, давайте вспомним материал прошлого урока. Проверку домашнего задания проведем с помощью заданий в рабочих тетрадях. (Нескольким ученикам даются карточки с заданием, которые они выполняют отдельно от класса и самостоятельно.)

Откройте тетради на странице 22.

Выполним графический диктант. Если вы согласны с высказыванием, пишите знак +,если не согласны, то ставьте знак -. Если не знаете ответ, ставьте?

1. При князе Иване Даниловиче Москва была деревянной и в ней нередко случались пожары.

2. Купцы из Великого Новгорода охотно торговали в Москве.

3. Дошедшее до наших дней завещание князя Ивана Даниловича было написано на бересте.

4. Изделия московских оружейников славились на всю Русь.

5. Князь Иван Данилович ездил к хану Золотой Орды с богатыми дарами.

Задание на карточках. Впиши в клеточки слова на букву “К”.

1. Прозвание князя Ивана Даниловича.

2. Имя византийского императора, по легенде приславшего в подарок шапку Мономаха.

3. Укрепленный центр древнерусского города.

IV. Определение содержания, темы урока по названию произведения.

Ребята, а теперь мы переходим к основной теме нашего урока и отправляемся в интереснейшее путешествие. Мы познакомимся еще с одной из побед русского народа.

А когда может произойти победа, в чем? (Война, битва, бой)

Так как же вы думаете, какая из тем на доске нам подходит для урока? (На доске записаны навания трех тем: “Такие разные праздники”, “Куликовская битва”, “Славные символы Росии”)

Куликовская битва. Слайд 4.

V. Работа над новой темой.

Ребята, новую тему мне хочется начать с песни о Куликовской битве.

Дети слушают песню.

Слайд 5. Дети читают статью на стр. 70 по частям и озаглавливают их, записывая план в тетрадь.

Часть 1

Не раз поднимались русские люди против Золотой Орды. Медленно собирала Русь силы. Внук князя Ивана Калиты Дмитрий Иванович бросил Орде открытый вызов - перестал платить ненавистную дань. В ту пору в

Орде было неспокойно. Многочисленные соперники вели ожесточенную борьбу за власть. Одним из наиболее сильных правителей оказался Мамай. Он-то и решил наказать Русь за неповиновение. Спор должен был решиться на поле боя.

Князь Дмитрий Иванович перестал платить дань) Запишем это в тетрадь. Открыли тетради, запишем число, тему и план.

Как вы думаете, ребята, а какими качествами обладал князь? Посмотрите на доске подсказки – пословицы:

- Лучше биться орлом, чем жить зайцем

- Смелость города берет

- Храбрец в день битвы познается

Ответы детей: смелость, храбрость, отвага...

Часть 2

Летом 1380 года стало известно, что на Русь с огромным войском идет сам Мамай. Тотчас по приказу великого князя Дмитрия Ивановича помчались

гонцы в разные стороны Русской земли с призывом собирать силы для отпора врагу. И потянулись к Москве княжеские полки и дружины. Шли и те, кто никогда не держал в руках оружия, - крестьяне и горожане. Всколыхнулась вся Русь. Повсюду люди молились о даровании победы, просили Бога о защите Русской земли.

Ребята, что здесь мы узнали? Давайте озаглавим эту часть. (Князь собирает на битву всю Русь). Запишем название этой части в тетрадь.

А зачем он это делает? Какая русская пословица есть?(Один в поле не воин)

А каком качестве князя это говорит? Посмотрим пословицы:

- Ум дороже золота

- Разум силу победит

- У умной головы сто рук

Ответы детей: ум, мудрость...

Часть 3

А сам князь Дмитрий отправился в Троицкий монастырь. По преданию, основатель Троицкого монастыря Сергий благословил князя Дмитрия Ивановича на борьбу с врагом. В помощь князю он отправил двух богатырей – Пересвета и Ослябю.

Как озаглавим эту часть? (Князь едет за благославлением)

О чем это говорит?

Пословицы на доске:

- Не по нашему хотенью, по Божью изволенью

- Без Бога ни до порога, а с Богом хоть за море

- Человек так, а Бог инак

- Человек предполагает, а Бог располагает

Ответы детей: вера в Бога...

Часть 4

В начале сентября русское войско вышло к Дону. На Куликовом поле, расположенном между Доном и его притоком – рекой Непрядвой ,

Учитель показывает на карте это место.

Ранний утренний туман стлался над полем будущей битвы, когда здесь выстроились русские полки. Над рядами копий, готовых к бою, ветерок слегка колыхал знамена. Над главным полком развевалось великокняжеское знамя с ликом Иисуса Христа. А сам князь в одежде рядового ратника стоял в общем строю.

А какой черте характера это говорит? Пословицы:

- И тихая вода крутые берега берет

Ответы детей: Скромность...

Часть 5

Читает учитель

И сказал князь: “Где вы, там и я. Скрываясь назади, могу ли я сказать вам: “Братья! Умрем за Отечество! Слово моё будет делом! Я вождь и начальник, стану впереди и хочу положить свою голову в пример другим. Честная смерть лучше позорной жизни! Лучше бы вовсе не идти на брань, чем пришедши сюда и ничего не сделавши, назад возвращаться.”

Как это характеризует князя? Пословицы:

- Честь чести и на слово верит

- Береги честь с молоду

Ответы детей. (Честность от слово честь достоинство, хорошее качество, порядочность)

Часть 6

Перед началом битвы в единоборстве сразились богатыри – татарский воин Челубей и русский воин Пересвет. Пронзив друг друга копьями, оба храбреца пали замертво.

И сразу же началась жестокая сеча. Страшны были удары копий и мечей. Князь Дмитрий сражался наравне со всеми. Звон оружия, стоны раненых, ржанье коней – все слилось в один гул. Тучи пыли поднялись над полем брани и закрыли солнце.

Начали враги теснить русских воинов.

А какой черте характера князя опять говорится? Обратите внимание- наравне со всеми. (Он себя не выделял)

Часть 7

И тогда внезапно из леса вылетела и ударила по врагу русская конница, находившаяся в засаде. Растерялся неприятель и вскоре обратился в бегство. Мамай в смятении наблюдал разгром своих полчищ.

Значение победы. Слайд 15.

Ребята, прочитаем значение победы в Куликовской битве.

Весть о победе разнеслась по всей Руси. Узнали о ней и в других странах. Ликовали русские люди, но и печалились. Славили воинов – победителей и оплакивали погибших. Князя Дмитрия Ивановича с тех пор прозвали Донским.

Выросло значение Москвы и ее князя в глазах русских людей.

Однако Орда была все еще не сломлена. Но победа на поле Куликовом дала народу веру в то, что зависимость Руси от чужеземцев не будет вечной.

VI. Физкультминутка под музыку.

Аты – баты,

Мы солдаты!

Для разминки из – за парт

Поднимается на старт!

Бег на месте. Веселей!

И быстрей, быстрей, быстрей!

Аты – баты,

Стой на месте!

И присаживаемся вместе.

VII. Закрепление изученного.

Теперь проверим насколько вы внимательно слушали и как усвоили новый материал. Разгадаем кроссворд.

По горизонтали:

1. Татарский богатырь, сразившийся в поединке с русским витязем

3. Приток Дона близ места Куликовской битвы

4. Прозвание князя- победителя в Куликовской битве

7. Московский князь, дед Дмитрия Донского.

9. Военачальник монголо-татар

10. Русский богатырь, противник Челубея

11. Один из богатырей, посланных на помощь князю основателем Троицкого монастыря

По вертикали:

2. Основатель Троицкого монастыря

6. Город, князь которого организовал отпор ордынцам

8. Русский князь, стоявший во главе войска в Куликовской битве

Молодцы! Хорошо усвоили материал.

VIII. Потомки помнят.

Ребята, народ помнит своих героев. Много памятников поставлено героям Куликовской битвы.

Слайд 16. Храм Сергия Радонежского, увековечивший память героев Куликовской битвы.

Слайд 17. Памятник Дмитрию Донскому на месте Куликовской битвы.

Слайд 18. Куликово поле, монумент героям Куликовской битвы.

Ребята, а вы как думаете, зачем мы изучаем эти события? И нужно ли помнить героев, которые защищали нашу Родину? (Ответы детей)

Правильно, ребята!

Говорят, что нельзя считать культурным того человека, который не знает истории своей Родины, своего народа. Каждое поколение, как и каждый человек, учится на своём собственном опыте, на своих ошибках. И всё же история былых времён должна учить всех нас. Знать прошлое – это значит, во многом понять настоящее и уметь предвидеть будущее. Именно поэтому мы должны изучать и знать историю своей страны.

IX. Работа в парах.

А сейчас давайте запишем те хорошие качества, которыми обладал князь Дмитрий Донской и русские воины тех времен. Работать будете в парах.

Проверим вашу работу.

Ребята, как вы думаете какими же качествами обладали русские воины тех времен и сам князь Дмитрий?

Храбростью, мужеством, смелостью, отвагой, силой!

Они любили свою Родину, свой русский народ и готовы были отдать свои жизни за них!

X. Рефлексия.

Ребята, а сейчас в наше время нужны эти качества защитникам Отечества?

Дети отвечают.

Мальчики, а вы ведь тоже будущие защитники Родины! Поэтому вы должны развивать в себе эти качества.

XI. Итог урока.

Ребята, что же нового вы узнали на уроке?

Дети отвечают.

Князь Дмитрий в 1380 году впервые одержал победу над татарами на Куликовом поле.

XII. Домашнее задание.

Стр. 70–74 в учебнике, стр.25 №3 в тетради.

Используемая литература.

1. А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова учебник “Окружающий мир” 4 класс, 2 часть, Москва “Просвещение” 2009г., стр.70–72, тетрадь “Окружающий мир” 4 класс, 2 часть, Москва “Просвещение” 2012г., стр. 22–26

2. О.И.Дмитриева “Поурочные разработки по курсу “Окружающий мир”” 4 класс, издание 2, Москва “Вако” 2008г.,стр.287

3. Ресурсы Интернета

Всем бодрое время суток!

Куликовская битва кратко — это важнейшее историческое событие, которое составило очередную веху в деле освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Особых трудностей при изучении этого события не должно быть: надо знать предпосылки, основные имена с русской и татарской стороны, также надо представлять себе карту битвы и географически, где она была. В этой статье мы кратко и понятно разберем самое важное в этом сражении. А где найти видеоурок по этой теме я скажу в конце этой статьи.

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле». Художник Михаил Иванович Авилов, 1943 год.

Предпосылки и причины

С точки зрения разных историков, Куликовская битва стала своего рода апогеем противостояния Руси и Золотой Орды. Дело было даже не в дани. Так, согласно новейшим исследованиям дань была не такой уж и тяжелой. Дело было в том, что орда своей политикой ярлыков препятствовала единению русских земель. Так, например, когда в 1371 году князь Дмитрий Иванович поехал в Орду за подтверждением своего ярлыка, то приехал он угрюмый, потому как татары еще больше наложили дани.

Князь Дмитрий Иванович (Донской). Годы правления: 1359 — 1389.

В результате, когда у князя родился второй сын Юрий, на собрании по этому случаю, в 1374 году было принято решение о разрыве отношений с ханами. Одновременно Московское княжество стало готовиться к бою. Плюс ситуации был еще в том, что Орде началась «великая замятня» — длительная междоусобная война между претендентами на власть.

Подготовка сторон

Для того, чтобы противостоять Орде более 30 русских княжеств отправили своих воинов в войско Дмитрия Ивановича. Практически каждый мужчина, который был способен держать оружие — пришли в его войско. Мамай тоже готовился. Он заключил союзы с князем литовским Ягайло, который был заинтересован в расширении торговли с Ордой. Кроме того, промамаевскую сторону занимал рязанский князь Олег. Правда Олег был хитер: он выражал подобострастие и хану, и сообщал в Москву о телодвижениях Мамая.

Кроме союзов, Мамай включил в свою армию крымских татар, и наемников с Северного Кавказа. Также ходят упорные слухи, будто был он нанял в Генуе тяжелую генуэзскую конницу.

Начало противостояния

С 1374 года татары стали нападать на нижегородские земли и на южное порубежье. С 1376 года Дмитрий ходил на южнее Оки и далее в степь с разведкой. Таким образом, русский князь не ждал агрессии, а сам ее проявлял.

В 1377 году Мамай послал против Москвы своего хана Арапшаха. Дмитрий Иванович был далеко от войска. И оно расслабилось — возможно, напилось пива. В результате нежданно подкравшийся противник нанес сокрушительное поражение русским войскам.

Хан Мамай. Годы правления 1361 — 1380.

Но в 1378 году состоялась первая победа русского войска во главе с московским князем над регулярной монгольской ратью — на реке Воже. Русские ударили внезапно, чем и был обеспечен успех. После этого события стороны стали готовиться к решающей битве.

Битва на Куликовом поле

В тестах и экзаменационных работах очень любят спрашивать, на какой реке была Куликовская битва. Многие отвечают, что на Куликовом поле, несмотря на то, что спрашивают про реку. Более внимательные отвечают, что на реке Дон. А самые умные — что река была Непрядва — приток реки Дона.

Итак Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. Чтобы себе отрезать путь к отступлению (такие русские камикадзе!) войско форсировало реку Непрядву. Также это было сделано на тот случай, если внезапно подкрадется войско предателя рязанского князя Олега, или литовцы пожелают ударить в тыл. А по реке переплыть им будет сложнее.

Рано утром, в 4 часа или в 6 часов началась Куликовская битва. Вот карта-схема:

Из нее видно, что русские войска были построены в традиционном порядке: по центру Большой полк, по флангам — полки правой и левой руки. Также Дмитрий Иванович пошел на хитрость и устроил еще дополнительный засадный или запасный полк, которым командовал Дмитрий Боброк-Волынский и Владимир Андреевич Серпуховской. Также при русском войске был духовник князя Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиева монастыря.

Есть красивая легенда, согласно которой битва началась с поединка богатырей. С русской стороны был выставлен помощник князя Александр Пересвет, а татарской — правая рука Мамая — богатырь Челубей. Пересвет понимал, что ему не остаться в живых, но врага нельзя оставлять живым. Поэтому он снял с себя доспехи, и когда копье Челубея (которое было длиннее), проткнуло его, он не вылетел из седла, а ударил своим врага, который тоже пал замертво.

Событие это описано в «Сказании о Мамевом побоище». Кроме Пересвета в битве прославился Андрея Ослябя. Оба эти богатыря были также иноками, что наталкивает меня на размышления: а не было ли какого-то богатырского, или рыцарского монашеского ордена на Руси. Как вы считаете? Пишите в комментариях!

Татары же атаковали «в лоб». Они хотели смять один из полков, и ударить русским войскам во фланг и тыл. И им это почти удалось: через 4 часа сечи полк левой руки стал пятиться к Непрядве, он был почти разбит, как из леса вышел запасный полк и ударил татарам во фланг и тыл. На самом поле врагу казалось, что мертвые русские встали и пошли на вторую атаку! Ну представьте, вы разбили врага, позади только мертвые, и тут опять же с тыла на вас снова идут русские! Что не по себе стало? А какого было монголо-татарам?

В общем, враг не выдержал и побежал. Куликовская битва завершилась полной победой русского оружия.

Итоги

Многие думают, что с этого времени, с победы на Куликовом поле закончилось . Но на самом деле эта важнейшая победа — лишь важная веха в историческом процессе борьбы Руси против него. Через два года Тохтамыш сожжет Москву и дань все равно придется платить. Однако русские княжества сплотились перед общим врагом. Московский князь стал играть роль инициатора этой нужной борьбы и стал первым среди равных — других русских князей.

Также значение было в том, что русские поняли, что враг не так уж и непобедим, что его можно бить русским мечом!

В заключение хочу сказать, что эта тема — лишь капля в море Истории, которое надо изучить. Легче и эффективнее это сделать с помощью видеоуроков. Так что рекомендую вам мой . Видеокурс содержит 63 видеоурока, которые охватывают весь курс истории, включая темы по Всемирной истории. В нем также есть мои рекомендации решения тестов и все материалы (мои авторские), необходимые для подготовки к ЕГЭ на высокие баллы.

С уважением, Андрей Пучков

Летом 1380 года в Москву к князю Дмитрию Ивановичу пришла грозная весть: татарский владыка, темник Мамай , со всей Золотой ордой идет на Русь. Не довольствуясь силой татарской и Половецкой, хан нанял еще отряды бесермен (закаспийских мусульман), алан, черкес и крымских фрягов (генуэзцев). Мало того, он заключил союз с недругом Москвы литовским князем Ягайлом , который обещал соединиться с ним. Вести добавляли, что Мамай хочет совершенно истребить русских князей, а вместо них посадить своих баскаков; грозит даже искоренить православную веру и взамен ее ввести мусульманскую. Гонец князя рязанского Олега извещал, что Мамай уже перешел на правую сторону Дона и прикочевал к устью реки Воронежа, к пределам Рязанской земли .

Мамай. Художник В. Маторин

Дмитрий Иванович прежде всего прибег к молитве и покаянию. А затем послал гонцов во все концы своей земли с повелением, чтобы наместники и воеводы спешили с ратными людьми в Москву. Разослал также грамоты к соседним князьям русским, прося их как можно скорее идти на помощь с дружинами. Прежде всего явился на призыв Владимир Андреевич Серпуховской. Со всех сторон стали собираться в Москву ратные люди и подручные князья.

Между тем приехали послы Мамая и потребовали той же дани, которую Русь платила при хане Узбеке , и той же покорности, какая была при старых ханах. Дмитрий собрал бояр, подручных князей и духовных лиц. Духовенство говорило, что подобает утолить ярость Мамаеву великой данью и дарами, чтобы не пролилась кровь христианская. Эти советы были уважены. Великий князь одарил татарское посольство и отправил к хану со многими дарами и мирными предложениями посла Захария Тютчева. Плохая однако была надежда умилостивить злого татарина, и военные приготовления продолжались. По мере того как увеличивалось собиравшееся в Москву русское ополчение, росло в русских людях воинственное воодушевление. Недавняя победа на Воже была у всех в памяти. Росло сознание русского народного единства и русской силы.

Вскоре прискакал гонец от Захария Тютчева с новыми недобрыми вестями. Тютчев, достигнув рязанских пределов, узнал, что Мамай идет на Московскую землю и что к нему пристал не только Ягайло Литовский, но и Олег Рязанский. Олег приглашал Ягайла поделить Московские волости и уверял Мамая, что Дмитрий не отважится выйти против татар и убежит на север. Хан условился с Ягайлом и Олегом сойтись на берегах Оки первого сентября.

Весть об измене Олега Рязанского не поколебала его решимости князя Дмитрия. На общем совете положили идти навстречу Мамаю в степи, и, если можно, предупредить его соединение с Ягайлом и Олегом. Князьям и воеводам, которые не успели еще придти в Москву, Дмитрий послал гонцов с грамотами, чтобы шли к Коломне, назначенной сборным местом всех ополчений. Великий князь снарядил конный разведочный отряд, под начальством Родиона Ржевского, Андрея Волосатого и Василия Тупика. Они должны были ехать в придонскую степь под самую Орду Мамаеву, чтобы «добыть языка», т.е. пленников, от которых можно было бы в точности узнать о намерении неприятеля.

Не дождавшись вестей от этих разведчиков, Дмитрий снарядил вторую сторожу. Дорогой она повстречала Василия Тупика, отряженного от первой. Разведчики приехали в Москву и донесли князю, что Мамай идет на Русь со всей Ордой, что великие князья Литовский и Рязанский действительно с ним в союзе, но что хан не спешит: он поджидает на помощь Ягайло и ждет осени, когда на Руси поля будут убраны и Орда может воспользоваться готовыми запасами. Собираясь на Русь, хан разослал своим улусам наказ: «не пашите землю и не заботьтесь о хлебе; будьте готовы на русские хлебы».

Дмитрий Иванович повелел областным полкам спешить под Коломну к 15 августа, к Успеньеву дню. Перед походом он поехал взять благословение у святого Сергия Радонежского , в обитель Троицы. Она еще не отличалась ни каменными величественными строениями, ни главами богатых храмов, ни многочисленной братией; но уже была знаменита подвигами Сергия Радонежского. Слава его духовной прозорливости была так велика, что князья и бояре просили его молитв и благословения; митрополиты Алексей и Киприан обращались к нему за советами и помощью.

15 августа 1380 Дмитрий Иванович приехал в Троицу, в сопровождении некоторых князей, бояр и многих дворян . Надеялся он услышать от святого мужа какое-либо пророческое слово. Отстояв обедню и приняв игуменское благословение, великий князь разделил с преподобным скромную монастырскую трапезу.

После трапезы игумен Сергий сказал ему:

«Почти дарами и воздай честь нечестивому Мамаю; да видев твое смирение, Господь Бог вознесет тебя, а его неукротимую ярость и гордость низложит».

«Я уже сие сотворил, отче, – отвечал Дмитрий. – Но он наипаче с великою гордостию возносится».

«Если так, – молвил Преподобный, – то его ждет конечно погубление и запустение; а тебе от Господа Бога и Пречистыя Богородицы и святых его будет помощь, и милость, и слава».

Благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву. Художник П. Рыженко

Из числа монастырской братии выдавались два инока своим высоким ростом и крепким сложением. Их звали Пересвет и Ослябя; до поступления в монастырь они слыли богатырями и отличались ратными подвигами. Пересвет, в миру носивший имя Александра, был из рода брянских бояр.

«Дай мне сих двух воинов», – сказал великий князь Сергию.

Преподобный велел обоим братьям изготовиться к ратному делу. Иноки тотчас облеклись в оружие. Сергий дал каждому из них схиму с нашитым на нее крестом.

Отпуская гостей, Сергий Радонежский осенил крестом великого князя и его спутников и вновь сказал пророческим голосом:

«Господь Бог будет тебе помощник и заступник; Он победит и низложит твоих супостатов и прославит тебя».

Преподобный Сергий был пламенный русский патриот. Он горячо любил родину и никому не уступал в ревности к ее освобождению от постыдного ига. Вещие слова преподобного наполнили радостью и надеждой сердце великого князя. Возвратясь в Москву, он не медлил долее выступлением.

Выступление русской рати на поле Куликово

Если мы припомним сборы южнорусских князей в поход на Калку против тогда еще неведомых татар, то увидим великую разницу. Князья, Мстислав Удалой Галицкий, Мстислав Киевский, привыкшие к победам над степными варварами, отправлялись в степи шумно и весело; соперничали друг с другом; а некоторые думали, как бы напасть на врага прежде других, чтобы не разделять с ними победы и добычи. Теперь не то. Наученные горьким опытом и смиренные тяжким игом, севернорусские князья, собравшиеся вокруг Дмитрия, покорно и единодушно идут за своим вождем. Сам великий князь приготовляется к делу обдуманно и осторожно; а главное, предпринимает все с молитвой и с благословением церкви.

20 августа рать выступала в поход. Дмитрий Иванович с князьями и воеводами горячо молился в соборном Успенском храме; припадая ко гробу святого Петра митрополита . Заступавший митрополита епископ служил напутственный молебен. Из Успенского собора Дмитрий перешел в храм архангела Михаила и там поклонился гробам своего отца и деда. Затем он простился с супругой и детьми и выехал к войску. Оно запрудило все улицы и площади, прилегавшие к Кремлю. Отборная часть его выстроилась на Красной площади тылом к Большому посаду (Китай-город), а лицом к трем кремлевским воротам. Священники и диаконы осеняли крестами и кропили ратников.

Проводы ополчения на Куликово поле. Художник Ю. Ракша

Полки представляли величественное зрелище. Над войском во множестве развевались знамена на высоких древках; поднятые вверх копья имели подобие целого леса. Из среды воевод особенно выдавался сам Дмитрий Иванович как своим великокняжеским облачением, так и сановитой наружностью. Это был высокий, плотный мужчина, темноволосый, с окладистой бородой и большими, умными глазами. Ему было не более тридцати лет отроду. С ним выехал из Кремля его любимый двоюродный брат Владимир Андреевич, еще моложе Дмитрия. Вокруг них ехала свита из собравшихся в Москву подручных князей, каковы: Белозерские Федор Романович и Семен Михайлович, Андрей Кемский, Глеб Каргопольский и Кубенский, князья Ростовские, Ярославские, Устюжские, Андрей и Роман Прозоровские, Лев Курбский, Андрей Муромский, Юрий Мещерский, Федор Елецкий.

Все Московское население высыпало на проводы ополчения. Женщины голосили, расставаясь со своими мужьями и родственниками. Остановясь перед ратью, великий князь сказал громко окружающим:

«Братия моя милая, не пощадим живота своего за веру христианскую, за святые церкви и за землю русскую!»

«Готовы сложить свои головы за веру Христову и за тебя, Государь великий князь!» – отвечали из толпы.

Ударили в бубны, затрубили в трубы, и войско двинулось в поход. Во избежание тесноты, рать разделилась и пошла на Коломну тремя дорогами: одну, с Владимиром Андреевичем, великий князь Дмитрий отпустил на Бронницы, другую с Белозерскими князьями послал Болванской дорогой, а третью сам повел на Котел. За войском следовал длинный обоз. Воины сложили на телеги более тяжелые части своего вооружения. Князья и бояре имели при себе особые обозы и многочисленных слуг.

Е. Данилевский. К полю Куликову

Семейство свое и Москву великий князь на время отсутствия поручил воеводе Федору Кобылину (сын Андрея Кобылы, родоначальника царской династии Романовых ). Он взял с собой в поход десять сурожан, т. е. русских купцов, ездивших по торговым делам в Кафу (Феодосию), Сурож (Судак) и другие крымские города. Они хорошо знали южные пути, пограничные города и кочевья татар и могли служить войску как надежными проводниками, так и опытными людьми для закупки и отыскания продовольствия.

24 августа Дмитрий Иванович достиг города Коломны. Здесь встретили великого князя воеводы уже собравшихся полков, а также коломенский епископ Герасим и священники. На другой день происходил великокняжеский смотр всему войску на широком лугу. Дмитрий тут разделил все ополчение на обычные четыре полка и каждому назначил предводителей. Главный или великий полк он оставил под своим начальством; в свой полк поместил и удалых князей Белозерских. Кроме собственной московской дружины, в этом главном полку находились воеводы, начальствовавшие следующими дружинами: Коломенскою – тысяцкий Николай Васильевич Вельяминов, Владимирскою – князь Роман Прозоровский, Юрьевскою – боярин Тимофей Валуевич, Костромскою Иван Родионович Квашня, Переяславскою – Андрей Серкизович. Полк правой руки великий князь Дмитрий поручил двоюродному брату Владимиру Андреевичу Серпуховскому и придал ему князей Ярославских; под Владимиром воеводами были: бояре Данило Белоус и Константин Кононович, князь Федор Елецкий, Юрий Мещерский и Андрей Муромский. Левая рука вверена князю Глебу Брянскому, а передовой полк князьям Дмитрию и Владимиру (Друцким?).

Здесь Дмитрий Иванович окончательно убедился в измене Олега Рязанского, который до этой минуты хитрил и продолжал дружески сноситься с Дмитрием. Вероятно, это обстоятельство и побудило последнего, вместо того, чтобы перейти Оку под Коломной и вступить в пределы Рязанской земли, уклониться несколько к западу, чтобы их миновать. Может быть, он этим давал время присоединиться к нему не подошедшим ещё московским отрядам.

На следующее утро князья выступили в дальнейший поход левым прибрежьем Оки. Возле устьев Лопасны к войску присоединился Тимофей Васильевич Вельяминов; с ратниками, которые собрались в Москве уже после выступления великого князя. Дмитрий повелел войску в этом месте перевозиться за Оку. После переправы он велел сосчитать всё ополчение. Летописцы наши, очевидно, преувеличивают, говоря, что насчитали более 200.000 ратников. Мы будем ближе к истине, если предположим, что их было с небольшим сто тысяч. Но в любом случае ясно, что такой великой рати еще никогда не выставляла русская земля. А, между тем, эта рать собрана была только во владениях Московского князя и подручных ему мелких удельных князей.

Ни один из крупных князей не принял участия в славном предприятии, хотя Дмитрий всюду посылал гонцов. Князья или боялись татар, или завидовали Москве и не желали помогать её усилению. Не говоря уже об Олеге Рязанском, великий князь тверской Михаил Александрович также не пришел на помощь. Даже тесть Московского князя Дмитрий Константинович Нижегородский не прислал своих дружин зятю. Не явились ни смоляне, ни новгородцы. Дмитрий Иванович однако жалел только, что у него мало пешей рати, которая не могла всегда поспевать за конницей. Поэтому он оставил у Лопасны Тимофея Васильевича Вельяминова, чтобы тот собрал все отставшие отряды и привел бы их в главную рать.

Войско двинулось к верхнему Дону, направляясь вдоль западных рязанских пределов. Великий князь строго наказал, чтобы ратники на походе не обижали жителей, избегая всякого повода раздражать Рязанцев. Весь переход совершился скоро и благополучно. Сама погода ему благоприятствовала: хотя начиналась осень, стояли ясные, теплые дни, и почва была сухая.

Во время похода к Дмитрию Ивановичу прибыли со своими дружинами два Ольгердовича , Андрей Полоцкий, княживший тогда во Пскове, и Дмитрий Корибут Брянский. Этот последний, подобно брату Андрею, поссорившись с Ягайлом, временно вступил в число подручников князя Московского. Ольгердовичи славились воинской опытностью и могли быть полезными на случай войны с их братом Ягайлом.

Великий князь постоянно собирал вести о положении и намерениях неприятелей. Он отрядил вперед расторопного боярина Семена Мелика с отборной конницей. Ей дано поручение ехать под самую татарскую сторожу. Приблизясь к Дону, Дмитрий Иванович остановил полки и на месте, называвшемся Березой, подождал отставшую пешую рать. Тут явились к нему дворяне, присланные боярином Меликом с захваченным в плен татарином из свиты самого Мамая. Он рассказал, что хан стоит уже на Кузьминской гати; подвигается вперед медленно, ибо все ожидает Олега Рязанского и Ягайла; о близости Дмитрия он пока не ведает, полагаясь на Олега, который уверял, что Московский князь не отважится выйти навстречу. Однако можно думать, что дня через три Мамай перейдет на левую сторону Дона. В то же время пришли вести, что Ягайло, выступивший на соединение с Мамаем, стоял уже на Упе у Одоева.

Дмитрий Иванович начал совещаться с князьями и воеводами.

«Где давать битву? – спрашивал он. – Дожидаться ли татар на этой стороне или перевозиться на ту сторону?»

Мнения разделились. Некоторые склонялись к тому, чтобы не переходить реку и не оставлять у себя в тылу литву и рязанцев. Но другие были противного мнения, в том числе и братья Ольгердовичи, которые с убедительностью настаивали на переправе за Дон.

«Если останемся здесь, – рассуждали они, – то дадим место малодушию. А если перевеземся на ту сторону Дона, то крепкий дух будет в воинстве. Зная, что бежать некуда, воины будут сражаться мужественно. А что языки страшат нас несметной татарской силой, то не в силе Бог, но в правде». Приводили также Дмитрию известные по летописям примеры его славных предков: так, Ярослав, переправясь за Днепр, победил окаянного Святополока; Александр Невский, перейдя реку, поразил Шведов.

Великий князь принял мнение Ольгердовичей, сказав осторожным воеводам:

«Ведайте, что я пришел сюда не затем, чтобы на Олега смотреть или реку Дон стеречь, но дабы русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. Лучше было бы нейти против безбожных татар, нежели, пришед и ничтоже сотворив, воротиться вспять. Ныне же пойдем за Дон и там или победим, или сложим свои головы за братью наших христиан».

На решимость Дмитрия немало подействовала и грамота, полученная от игумена Сергия. Он вновь благословил князя на подвиг, побуждал биться с татарами и обещал победу.

7 сентября 1380 г., накануне Рождества Богородицы, русское войско придвинулось к самому Дону. Великий князь велел наводить мосты для пехоты, а для конницы искать бродов – Дон в тех местах не отличается ни шириной, ни глубиной течения.

Действительно, нельзя было терять ни одной минуты. К великому князю прискакал со своей сторожей Семен Мелик и доложил, что он уже бился с передовыми татарскими наездниками; что Мамай уже на Гусином броду; он теперь знает о приходе Дмитрия и спешит к Дону, чтобы загородить русским переправу до прибытия Ягайла, который уже двинулся от Одоева навстречу Мамаю.

Предзнаменования в ночь перед Куликовской битвой

К ночи русская рать успела переправиться за Дон и расположилась на лесистых холмах при впадении в него реки Непрядвы. За холмами лежало широкое десятиверстное поле, называвшееся Куликовым; посреди его протекала речка Смолка. За ней разбила свой стан орда Мамая, который пришел сюда уж к ночи, и не успел помешать русской переправе. На самом возвышенном месте поля, Красном холме, поставлен был шатер хана. Окрестности Куликова поля представляли овражистую местность, были покрыты кустарником, а отчасти лесными зарослями на влажных местах.

В числе главных воевод у Дмитрия Ивановича находился Дмитрий Михайлович Боброк, волынский боярин. В те времена в Москву приходили многие бояре и дворяне из Западной и Южной Руси. К таким выходцам принадлежал и один из безудельных князей Волынских, Дмитрий Боброк, женатый на сестре Московского князя, Анне. Боброк уже успел отличиться несколькими победами. Он слыл человеком очень искусным в ратном деле, даже знахарем. Он умел гадать по разным знамениям, и вызвался показать великому князю приметы, по которым можно узнать судьбу предстоявшего сражения.

Летописное сказание повествует, что ночью великий князь и Боброк выехали на Куликово поле, стали между обеих ратей и начали прислушиваться. До них доносились великий клич и стук, как будто происходило шумное торжище или город строили. Позади татарского стана слышались завывания волков; на левой стороне клектали орлы и граяли вороны; а на правой стороне, над рекой Непрядвой, вились стаи гусей и уток и плескали крыльями, как перед страшной бурей.

«Что слышал, господине княже?» – спросил Волынец.

«Слышал, брате, страх и грозу велию», – отвечал Дмитрий.

«Обратись, княже, на полки русские».

Дмитрий повернул коня. На русской стороне Куликова поля была тишина великая.

«Что, господине, слышишь?» – переспросил Боброк.

«Ничего не слышу, – заметил великий князь; – только видел я будто зарево, исходящее от многих огней».

«Господине княже, благодари Бога и всех святых, – молвил Боброк: – огни суть доброе знамение».

«Есть у меня еще примета» – сказал он, сошел с коня и припал к земле ухом. Долго прислушивался, потом встал и понурил голову.

«Что же, брате?» – спросил Дмитрий.

Воевода не отвечал, был печален, даже заплакал, но наконец заговорил:

«Господине княже, то две приметы: одна тебе на велию радость, а другая на велию скорбь. Слышал я землю горько и страшно плачущую надвое: на одной стороне будто женщина кричит татарским голосом о чадах своих; а на другой стороне будто девица плачет и в великой печали. Уповай на милость Божию: ты одолеешь поганых татар; но воинства твоего христианского падет многое множество».

Если верить сказанию, в ту ночь волки страшно выли на Куликовом поле, и было их такое множество, как будто сбежались со всей вселенной. Всю ночь также слышались граяния воронов и клектанье орлов. Хищные звери и птицы как бы чуяли запах многочисленных трупов.

Описание Куликовской битвы

Утро 8 сентября было очень туманно: густая мгла мешала видеть движение полков; только на обеих сторонах Куликова поля раздавались звуки воинских труб. Но часу в 9-м туман начал рассеиваться, и солнце осветило русские полки. Они заняли такое положение, что правым боком упирались в овраги и дебри речки Нижнего Дубика, впадающей в Непрядву, а левым в крутоярье Смолки, там, где она делает северный заворот. На правом крыле битвы Дмитрий поставил братьев Ольгердовичей, а князей Белозерских поместил на левом. Пехота большей частью была выставлена в передовой полк. Этим полком по-прежнему начальствовали братья Всеволодовичи; к нему же присоединились боярин Николай Васильевич Вельяминов с Коломенцами. В большом или среднем полку под самим великим князем воеводствовали Глеб Брянский и Тимофей Васильевич Вельяминов. Кроме того, Дмитрий отрядил еще засадный полк, который поручил брату Владимиру Андреевичу и упомянутому боярину Дмитрию Боброку. Этот конный полк стал в засаду за левым крылом в густой дубраве над рекой Смолкой. Полк был помещен так, что мог легко подкрепить сражающихся, а кроме того прикрывал обозы и сообщение с мостами на Дону, единственный путь отступления в случае неудачи.

Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов

Великий князь на коне объезжал перед битвой ряды воинов и говорил им: «Возлюбленные отцы и братия, Господа ради и Пречистой Богородицы и своего ради спасения подвизайтеся за православную веру и за братию нашу».

На челе великого или главного полку стояла собственная дружина великого князя и развевалось его большое черное знамя с вышитым на нем ликом Спасителя. Дмитрий Иванович снял с себя златотканую великокняжую приволоку; возложил ее на любимца своего боярина Михаила Бренка, посадил его на своего коня и велел носить перед ним большое черное знамя. А сам покрылся простым плащом и пересел на другого коня. Он поехал в сторожевом полке, чтобы впереди его собственноручно ударить на врагов.

Тщетно князья и воеводы удерживали его. «Братия моя милая, – отвечал Дмитрий. – Если я вам глава, то впереди вас хочу и битву начать. Умру или жив буду – вместе с вами».

Часов в одиннадцать утра двинулась татарская рать на битву к середине Куликова поля. Страшно было смотреть на две грозные силы, шедшие друг на друга. Русское воинство отличалось червлеными щитами и светлыми доспехами, сиявшими на солнце; а татарское от своих темных щитов и серых кафтанов издали походило на черную тучу. Передний татарский полк, как и русский, состоял из пехоты (может быть, наемные генуэзские кондотьеры). Она двигалась густой колонной, задние ряды клали свои копья на плечи передних. В некотором расстоянии друг от друга рати вдруг остановились. С татарской стороны выехал на Куликово поле воин огромного роста, подобный Голиафу, чтобы по обычаю тех времен начать битву единоборством. Он был из знатных людей и назывался Челубей.

Увидел его инок Пересвет и сказал воеводам: «Сей человек себе подобного ищет; я хочу с ним видеться». «Преподобный отец игумен Сергий, – воскликнул он, – помоги мне молитвою своею». И с копьем поскакал на врага. Татарин понесся ему навстречу. Противники ударили друг на друга с такой силой, что кони их упали на колени, а сами они мертвыми поверглись на землю.

Победа Пересвета. Художник П. Рыженко

Тогда двинулись обе рати. Дмитрий показал пример воинской отваги. Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку; когда же обе передовые рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошел черед до этого последнего, и он опять принял личное участие в битве. А хан Мамай наблюдал сражение с вершины Красного холма.

Скоро место Куликовской битвы сделалось до того тесным, что ратники задыхались в густой свалке. Расступиться в сторону было некуда; с обоих боков препятствовало свойство местности. Такой страшной битвы никто из русских и не помнил. «Копья ломались как солома, стрелы падали дождем, а люди падали как трава под косой, кровь текла ручьями». Куликовская битва была по преимуществу рукопашная. Многие умирали под конскими копытами. Но и кони едва могли двигаться от множества трупов, которым покрылось поле битвы. В одном месте одолевали татары, в другом русские. Воеводы передней рати большей частью скоро пали геройской смертью.

Пешая русская рать уже полегла в бою. Пользуясь превосходством в числе, татары расстроили наши передние полки и стали напирать на главную рать, на полки Московский, Владимирский и Суздальский. Толпа татар прорвалась к большому знамени, подрубила у него древко и убила боярина Бренка, приняв его за великого князя. Но Глеб Брянский и Тимофей Васильевич успели восстановить порядок и опять сомкнуть большой полк. На правой руке Андрей Ольгердович одолевал татар; но не дерзал гнаться за неприятелем, чтобы не отдаляться от большого полку, который не подвигался вперед. На последний навалило сильное татарское полчище и пыталось его прорвать; и тут многие воеводы уже были убиты.