Герб лопухиных. Владимир Боровиковский: портрет Лопухиной

В истории живописи немало примеров, когда за той или иной картиной тянется шлейф дурной славы. Негативное влияние на владельцев, самого художника или прототипов работ не поддается логическому объяснению. Одна из таких картин – «Портрет М. И. Лопухиной» Владимира Боровиковского . В ХІХ в. об этом портрете ходили нехорошие слухи.

В. Боровиковскому позировала дочь отставного генерала Ивана Толстого графиня Мария Лопухина. На тот момент ей было 18 лет, она недавно вышла замуж, и этот портрет заказал художнику ее муж, егермейстер при дворе Павла І. Она была красива, здорова и излучала спокойствие, нежность и счастье. Но через 5 лет после того, как работа над портретом была завершена, молодая девушка скончалась от чахотки. Во времена А. С. Пушкина ходили слухи, что стоит любой девушке только взглянуть на картину – ее ждет скорая смерть. Как шептались в салонах, жертвами портрета стали не меньше десятка девушек на выданье. Суеверные люди считали, что в портрете живет дух Лопухиной, который забирает к себе души молодых девиц.

Если отвлечься от мистической составляющей, нельзя не отметить высокую эстетическую ценность портрета. Эта работа по праву считается вершиной сентиментализма в русской живописи и самым поэтичным творением Боровиковского. Кроме несомненного сходства с прототипом, этот портрет является и воплощением идеала женственности в русском искусстве конца XVIII в. Естественная красота девушки гармонирует с окружающей природой. Это был золотой век русского портрета, а Боровиковский считался его признанным мастером. А. Бенуа писал: «Боровиковский настолько оригинален, что его можно отличить среди тысяч портретистов. Я бы сказал, что он очень русский».

Портрет Марии Лопухиной восхищал и вдохновлял современников. Так, например, поэт Я. Полонский посвятил ему стихотворные строки:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз

И той улыбки нет, что молча выражали

Страданье – тень любви, и мысли – тень печали.

Но красоту ее Боровиковский спас.

Так часть души ее от нас не улетела,

И будет этот взгляд и эта прелесть тела

К ней равнодушное потомство привлекать.

Уча его любить, страдать, прощать, молчать.

Своей недоброй славой картина была обязана не автору-художнику, а отцу девушки, позировавшей для портрета. Иван Толстой был известным мистиком и магистром масонской ложи. Говорили, что он обладает сакральным знанием и после смерти дочери «переселил» ее душу в этот портрет.

Конец слухам был положен в конце ХІХ в. В 1880 г. известный меценат Павел Третьяков приобрел эту картину для своей галереи. С тех пор она выставляется на всеобщее обозрение вот уже больше столетия. Ежедневно в Третьяковке бывают сотни людей, и случаев массовой смертности среди них не было зафиксировано. Разговоры о проклятии постепенно поутихли и сошли на нет. Но люди склонны верить в мистические совпадения: говорят, что самая дорогая картина Мунка приносит несчастья, и перечисляют другие

Поскреби русского боярина - найдешь иностранца! Шереметевы, Морозовы, Вельяминовы...

Вельяминовы

Род ведет свое происхождение от Шимона (Симона), сына варяжского князя Африкана. В 1027 году он прибыл в войско Ярослава Великого и принял православие. Знаменит Шимон Африканович тем, что участвовал в сражении с половцами на Алте и сделал самое большой на построение печерского храма в честь Успения пресвятой Богородицы: драгоценный пояс и наследие своего отца - золотой венец.

Но Вильяминовы были известны не только своей храбростью и щедростью: потомок рода, Иван Вильяминов, бежал в Орду в 1375 году, но позже был схвачен и казнен на Кучковом поле. Несмотря на измену Ивана Вельяминова, род его не потерял своего значения: последний сын Дмитрия Донского был крещен Марией, вдовою Василия Вельяминова - московского тысяцкого.

Из рода Вельяминовых выделились следующие роды: Аксаковы, Воронцовы, Воронцовы-Вельяминовы.

Деталь: О знатнейшей московской фамилии, Воронцовых-Вельяминовых москвичам до сих пор напоминает название улицы “Воронцово поле”.

Морозовы

Род бояр Морозовых - пример феодального семейства из числа старомосковской нетитулованной знати. Основателем фамилии считается некий Михаил, который приехал из Пруссии на службу в Новгород. Он был в числе “шести храбрых мужей”, проявивших особый героизм во время Невской битвы 1240 г.

Морозовы верой и правдой служили Москве еще при Иване Калите и Дмитрии Донском, занимая видные позиции при великокняжеском дворе. Однако их род изрядно пострадал от исторических бурь, настигших Россию в XVI столетии. Многие представители знатной фамилии бесследно сгинули во время кровавого опричного террора Ивана Грозного.

XVII столетие cтало последней страницей во многовековой истории рода. Борис Морозов не имел детей, а единственным наследником его брата, Глеба Морозова, был сын Иван. Кстати, он был рожден в браке с Феодосьей Прокофьевной Урусовой - героиней картины В.И.Сурикова “Боярыня Морозова”. Иван Морозов не оставил мужского потомства и оказался последним представителем знатной боярской фамилии, прекратившей свое существование в начале 80х годов XVII века.

Деталь: Геральдика российских династий оформились при Петре I, возможно поэтому герба бояр Морозовых не сохранилось.

Бутурлины

Согласно родословным книгам, род Бутурлиных происходит от выехавшего в конце XII века из Семиградской земли (Венгрия) к великому князю Александру Невскому “мужа честного” под именем Радша.

«Мой прадед Рача мышцей бранной Святому Невскому служил» - писал А. Пушкин в стихотворении “Моя родословная”. Радша стал в царской Москве родоначальником полусотни русских дворянских фамилий, среди них значатся и Пушкины, и Бутурлины, и Мятлевы...

Но вернемся к роду Бутурлиных: его представители верно служили сначала великим князьям, потом государям Московским и Российским. Их род дал России много видных, честных, благородных людей, имена которых известны до сих пор. Назовем лишь некоторых из них:

Иван Михайлович Бутурлин служил окольничим при Борисе Годунове, воевал на Северном Кавказе и Закавказье, завоевал почти весь Дагестан. Погиб в бою в 1605 году в результате предательства и обмана турок и горских инородцев.

Его сын Василий Иванович Бутурлин являлся новгородским воеводой, активным сподвижником князя Дмитрия Пожарского в его борьбе с польскими захватчиками.

Иван Иванович Бутурлин за ратные и мирные дела удостоен звания Андреевского кавалера, генерал-аншефа, правителя Малороссии. В 1721 году он активно участвовал в подписании Ниш- тадского мира, положившего конец долгой войне со Шведами, за что Пётр I присвоил ему генеральское звание.

Василий Васильевич Бутурлин был дворецким при царе Алексее Михайловиче, многое сделавшим для воссоединения Украины и России.

Род Шереметевых ведет свое происхождения от Андрея Кобылы. Пятым коленом (праправнуком) Андрея Кобылы был Андрей Константинович Беззубцев по прозвищу Шеремет, от которого и пошли Шереметевы. По некоторым версиям в основе фамилии лежит тюркско-булгарское “шеремет” (бедняга) и тюркско-персидское “шир-мухаммад" (благочестивый, храбрый Мухаммад).

Из рода Шереметевых вышло много бояр, воевод, наместников, не только в силу личных заслуг, но и благодаря родству с царствующей династией.

Так, правнучка Андрея Шеремета была выдана замуж за сына Ивана Грозного царевича Ивана, убитого отцом в порыве гнева. А пятеро внуков А. Шеремета стали членами Боярской думы. Шереметевы принимали участие в войнах с Литвой и крымским ханом, в Ливонской войне и казанских походах. За службу им жаловались вотчины в Московском, Ярославском, Рязанском, Нижегородском уездах.

Лопухины

По преданию происходят от касожского (черкесского) князя Редеди - правителя Тмутаракани, который был убит в 1022 г. в единоборстве с Князем Мстиславом Владимировичем (сыном князя Владимира Святославовича, крестителя Руси). Однако этот факт не помешал сыну князя Редеди, Роману, жениться на дочери князя Мстислава Владимировича.

Достоверно известно, что к началу XV в. потомки Касожского князя Редеди уже носят фамилию Лопухины, служат в разных чинах в Новгородском княжестве и в Московском государстве и владеют землями. А с конца XV в. они становятся московскими дворянами и жильцами при Государевом Дворе, сохраняя за собой новгородские и тверские вотчины и поместья.

Выдающийся род Лопухиных дал Отечеству 11 воевод, 9 генерал-губернаторов и губернаторов, управлявших 15 губерниями, 13 генералов, 2 адмиралов, служили министрами и сенаторами, возглавляли Кабинет министров и Государственный Совет.

Боярский род Головиных берёт свое начало от византийского рода Гаврасов, управлявшего Трапезундом (Трабзоном) и владевшего городом Судак в Крыму с окрестными селениями Мангупом и Балаклавой.

Иван Ховрин, правнук одного из представителей этого греческого рода, был прозван “Головой” , как не трудно догадаться, за светлый ум. Именно от него и пошли Головины, представляющие московскую высшую аристократию.

С XV Головины наследственно были царскими казначеями, но при Иване Грозном семья попала в опалу, став жертвой неудавшегося заговора. Позже они были возвращены ко двору, но до Петра Великого не достигали на службе особенных высот.

Аксаковы

Происходят от знатного варяга Шимона (в крещении Симона) Африкановича или Офриковича - племянника норвежского короля Гакона Слепого. Симон Африканович прибыл в Киев в 1027 году с 3 тысячной дружиной и построил на свои средства церковь Успения Божией матери в Киево-Печерской лавре, где он и погребён.

Фамилия Оксаковы (в старину), а ныне Аксаковы пошла от одного из его потомков Ивана Хромого.

Слово “оксак” означает хромой в тюркских языках.

Члены этой фамилии в допетровское время служили воеводами, стряпчими, стольниками и были жалованы за свою хорошую службу поместьями от московских государей.

ЛОПУХИНЫ - русский дво-рян-ский и кня-же-ский род .

Ро-до-на-чаль-ник - Ва-си-лий Вар-фо-ло-мее-вич Ло-пу-ха (конец XIV - начало XV века). От его вну-ков про-изош-ли че-ты-ре вет-ви ро-да Ло-пу-хи-ных.

Ос-но-ва-тель 1-й вет-ви ро-да - Яков Ал-ферь-е-вич Ло-пу-хин (конец XV века), от двух сы-но-вей ко-то-ро-го (Ва-си-лия и Гри-го-рия) про-изош-ли две ли-нии этой вет-ви ро-да. Из стар-шей ли-нии 1-й вет-ви ро-да из-вес-тен сын В. Я. Ло-пу-хи-на - Ни-ки-та Ва-силь-е-вич (?-1615), в конце XVI века стре-лец-кий го-ло-ва в Мо-ск-ве, вое-во-да во Вла-ди-ми-ре (1611-1614), в Бо-ров-ске (1615). Его сын - Ав-ра-ам Ни-ки-тич [?-2(12).08.1685], дум-ный дво-ря-нин (1672), с 1639/1640 года московский дво-ря-нин, вое-во-да в Лих-ви-не (1645-1647), с 1648 года го-ло-ва московских стрель-цов, один из ор-га-ни-за-то-ров обо-ро-ны Мо-ги-лё-ва от польской войск (1655) в хо-де русско-польской вой-ны 1654-1667 годов, дво-рец-кий ца-ри-цы Н. К. На-рыш-ки-ной и ру-ко-во-ди-тель Ца-ри-цы-ной мас-тер-ской па-ла-ты (1670-1676), в 1681/1682 году при-нял по-стриг с име-нем Алек-сандр в Трои-це-Сер-гие-вом монастыре. Из-вест-ны его сы-но-вья: Пётр Ав-раа-мо-вич Боль-шой (Лап-ка) (? - май 1701), боя-рин (1690), с 1657/1658 года стряп-чий, вое-во-да в Там-бо-ве (1673/1674-1676), столь-ник (1676), во вре-мя Стре-лец-ко-го вос-ста-ния 1682 года вы-сту-пил на сто-ро-не Ива-на V и Пет-ра I, околь-ни-чий (1689), 1-й вое-во-да в Ка-за-ни (1691-1692), в 1698 году под-верг-нут пы-точ-но-му до-зна-нию, за-тем жил в опа-ле в сво-ей усадь-бе По-кров-ка;

Пётр Ав-раа-мо-вич Мень-шой [?-25.1(4.2).1695], боя-рин (1690), столь-ник (1658), в 1670 году, бу-ду-чи стре-лец-ким го-ло-вой в Аст-ра-ха-ни, участ-во-вал в по-дав-ле-нии Ра-зи-на вос-ста-ния 1670-1671, 2-й су-дья при-ка-зов - Ино-зем-ско-го (1677-1681), Рей-тар-ско-го и Пуш-кар-ско-го (1678-1681), Раз-ряд-но-го (1680-1681), Боль-шой Каз-ны (1681), дум-ный дво-ря-нин (1683), 1-й су-дья при-ка-зов - Ка-мен-но-го (1683-1689/1690, 1691/1692), Ям-ско-го (1689-1690), Суд-но-го двор-цо-во-го (1690-1691/1692) и Боль-шо-го двор-ца (1690-1691/1692), околь-ни-чий (1688), 1-й вое-во-да в Ка-за-ни (1692-1693), в январе 1695 года схва-чен по до-но-су Л. К. На-рыш-ки-на, скон-чал-ся от пы-ток;

Ил-ла-ри-он (Фё-дор) Ав-раа-мо-вич , боя-рин (июнь/июль 1689), с 1658 года стряп-чий, столь-ник (1679), вое-во-да в Вер-хо-ту-рье (1681-1682), при на-ре-че-нии его до-че-ри не-вес-той ца-ря Пет-ра I его имя из-ме-не-но на Фё-дор, околь-ни-чий (январь/февраль 1689 года), по-сле рас-кры-тия за-го-во-ра И. Е. Цык-ле-ра и А. П. Со-ков-ни-на (1697) по-пал в опа-лу, вое-во-да в Тоть-ме (1697-1699), за-тем жил в сво-их вот-чи-нах, в 1707 году ос-но-вал в Ме-щов-ске Афа-нась-ев-ский жен-ский монастырь, вла-дел в Мо-ск-ве усадь-бой на улице Ма-лая Зна-мен-ская (ны-не Ма-лый Зна-мен-ский пе-реу-лок; в здании - Му-зей имени Н. К. Ре-ри-ха);

Ва-си-лий Ав-раа-мо-вич , боя-рин (1691), с 1670/1671 года стряп-чий, столь-ник (1676), вое-во-да в Сев-ске (1679), в 1683 году стре-лец-кий пол-ков-ник, «за вер-ную служ-бу в Мо-ск-ве» во вре-мя Стре-лец-ко-го вос-ста-ния 1682 года жа-ло-ван по-ме-сть-я-ми, околь-ни-чий (1689), 2-й су-дья При-ка-за Ка-зан-ско-го двор-ца (1690, 1694-1695), в 1697 году вое-во-да в Ча-рон-де (ны-не се-ло в Ки-рил-лов-ском районе Во-ло-год-ской области). Их стар-ший двою-род-ный брат - Ил-ла-ри-он (Ла-ри-он) Дмит-рие-вич [?-29.07(8.08).1677], дум-ный дво-ря-нин (1667), на-чал служ-бу при ца-ре Ва-си-лии Ива-но-ви-че Шуй-ском, жи-лец (1610), за московское осад-ное си-де-ние 1618 года по-жа-ло-ван вот-чи-на-ми, московский дво-ря-нин (1626/1627), ез-дил с по-соль-ст-вом в Венг-рию (1630), с 1633 года го-ло-ва московских стрель-цов, дьяк (1648), слу-жил в При-ка-зе Ка-зан-ско-го двор-ца (1647-1671; с 1667 года 2-й су-дья), дум-ный дьяк (1651), ру-ко-во-ди-тель Пе-чат-но-го при-ка-за (1653, 1657-1664), По-соль-ско-го при-каза и Нов-го-род-ской че-ти (1653-65), в 1653-1654 годы уча-ст-во-вал в под-го-тов-ке до-го-во-ра с гет-ма-ном Б. М. Хмель-ниц-ким о вхож-де-нии Ук-раи-ны в со-став Русского государства, в 1656 года вме-сте с боя-ри-ном С. Л. Стреш-не-вым под-пи-сал рус-ско-бран-ден-бург-ский до-го-вор, в 1658 году по по-ру-че-нию ца-ря Алек-сея Ми-хай-ло-ви-ча вёл пе-ре-го-во-ры с пат-ри-ар-хом Ни-ко-ном в Вос-кре-сен-ском монастыре, 1-й су-дья Хлеб-но-го при-ка-за (1676).

Внук П. А. Ло-пу-хи-на Боль-шо-го (Лап-ки) - Вла-ди-мир Ива-но-вич , генерал-по-ру-чик (1762), окон-чил Морскую ака-де-мию в Санкт-Пе-тер-бур-ге, штур-ман российской во-енно-морской эс-кад-ры (1723-1729), за-тем слу-жил в су-хо-пут-ных вой-сках, во вре-мя вой-ны за Поль-ское на-след-ст-во (1733-1735) пер-вым всту-пил в Вар-ша-ву (1733), уча-ст-во-вал в оса-де Гданьска (1734) и по-хо-де на Рейн (1735). В хо-де русско-турейкой вой-ны 1735-1739 годов от-ли-чил-ся при взя-тии Оча-ко-ва (1737) и Хо-ти-на (1739); уча-ст-ник русско-шведской вой-ны 1741-1743, ки-ев-ский обер-ко-мен-дант (1755/1756-1761), вре-мен-но управ-лял Ки-ев-ской губернией (1758-1761), член Во-енной кол-ле-гии (с 1760 года), с 1763 года в от-став-ке. Из его сы-но-вей наи-бо-лее из-вес-тен И. В. Ло-пу-хин.

Де-ти И.(Ф.).А. Ло-пу-хи-на: Ав-ра-ам Фё-до-ро-вич [?-8(19).12.1718], столь-ник ца-ри-цы Н. К. На-рыш-ки-ной (1676-1686) и ца-ря Пет-ра I (с 1692 года), в 1689 году ез-дил по-слом в Кон-стан-ти-но-поль, в 1697 году по-слан в Италь-ян-ские го-су-дар-ст-ва для обу-че-ния ко-ра-бель-но-му де-лу, по воз-вра-ще-нии вхо-дил в бли-жай-шее ок-ру-же-ние ца-ре-ви-ча Алек-сея Пет-ро-ви-ча, по-сле бег-ст-ва по-след-не-го за гра-ни-цу со-хра-нял в тай-не его ме-сто-пре-бы-ва-ние, пос-ле на-силь-ст-вен-но-го воз-вра-ще-ния ца-ре-ви-ча аре-сто-ван, под-верг-нут пыт-кам, 19(30).11.1718 при-го-во-рён Се-на-том к смерт-ной каз-ни ко-ле-со-ва-ни-ем [по-сле каз-ни от-руб-лен-ную го-ло-ву А. Ф. Ло-пу-хи-на на-са-ди-ли на шест и вы-ста-ви-ли на ка-мен-ном стол-бе у Съе-ст-но-го рын-ка в Санкт-Пе-тер-бур-ге, а те-ло ос-та-ва-лось на ко-ле-се до 21.03(01.04).1719]; Е. Ф. Ло-пу-хи-на , 1-я же-на ца-ря Пет-ра I . Из-вест-ны сы-но-вья А. Ф. Ло-пу-хи-на:

Фёдор (Ав-ра-ам) Ав-раа-мо-вич , тайный советник (1753), обер-штер-кригс-ко-мис-сар при Ад-ми-рал-тей-ст-ве (1738-1739), главный су-дья Кан-це-ля-рии кон-фи-ска-ции (1740-1753), обер- це-ре-мо-ний-мей-стер на ко-ро-на-ции императрицы Ели-за-ве-ты Пет-ров-ны (1742); Ва-си-лий Ав-раа-мо-вич , генерал-ан-шеф (1756), уча-ст-ник русско- турецкой вой-ны 1735-1739 годов, от-ли-чил-ся в русско- шведской вой-не 1741-1743 годов (в 1744 году на-гра-ж-дён шпа-гой с брил-ли-ан-та-ми), в на-ча-ле Се-ми-лет-ней вой-ны 1756-1763 со-сто-ял в ар-мии графа С. Ф. Ап-рак-си-на, в Грос-Егерс-дорф-ском сра-же-нии 1757 года ко-ман-до-вал ле-вым кры-лом, при-няв-шим главный удар прусской ар-мии, скон-чал-ся от по-лу-чен-ных ран, стал ге-ро-ем многих народных пе-сен, по-свя-щён-ных Се-ми-лет-ней вой-не.

Из сы-но-вей В. А. Ло-пу-хи-на наи-бо-лее из-вес-тен Сте-пан Ва-силь-е-вич [около 1685 - 6(17).07.1748], генерал-лейтенант (1741), ка-мер-гер (1727), окон-чил Шко-лу ма-те-ма-тических и на-ви-гац-ких на-ук (1708), в 1708-1717 годы на-хо-дил-ся в Ве-ли-ко-бри-та-нии для про-дол-же-ния об-ра-зо-ва-ния, слу-жил на ко-раб-лях британского фло-та, в 1717 году вер-нул-ся в Рос-сию, од-ним из пер-вых российских офи-це-ров удо-сто-ен пра-ва быть ка-пи-та-ном во-енного ко-раб-ля; ко-ман-дуя шня-вой «На-та-лия», от-ли-чил-ся в Эзель-ском сра-же-нии 1719 года во вре-мя Се-вер-ной вой-ны 1700-1721 годов, генерал-адъ-ю-тант от фло-та (1727), морской генерал-кригс-ко-мис-сар и член Ад-ми-рал-тейств-кол-ле-гии в ран-ге ви-це-ад-ми-ра-ла (1740-1741), в 1741 году уча-ст-во-вал в су-де над Э. И. Би-ро-ном, после падения правительства Анны Леопольдовны на-хо-дил-ся в за-клю-че-нии (но-ябрь 1741 - январь 1742), с 1742 года в от-став-ке, в августе 1743 года вновь аре-сто-ван по сфаб-ри-ко-ван-но-му в ре-зуль-та-те ин-триг И. И. Лес-то-ка т. н. Ло-пу-хин-ско-му де-лу (его главным фи-гу-ран-том был сын С. В. Ло-пу-хи-на - Иван; со-глас-но ма-те-риа-лам де-ла, Ло-пу-хи-ны яко-бы вы-ска-зы-ва-ли со-мне-ния в пра-вах на пре-стол императрицы Ели-за-ве-ты Пет-ров-ны как до-брач-ной до-че-ри Пет-ра I и на-де-ж-ды на во-ца-ре-ние сверг-ну-то-го императора Ива-на VI Анто-новича, с ро-ди-те-ля-ми ко-то-ро-го они на-хо-ди-лись в хо-ро-ших от-но-ше-ни-ях), под-верг-нут пыт-кам, бит кну-том и по уре-за-нии язы-ка 31.08 (11.09).1743 со-слан с семь-ёй в веч-ную ссыл-ку в Си-бирь, умер в Се-лен-гин-ске. Из его сы-но-вей наи-бо-лее из-вес-тен Ав-ра-ам Сте-па-но-вич , генерал-по-ру-чик (1779), уча-ст-ник русско-турецкой вой-ны 1768-1774 годов и польской кам-па-ний 1770-1771 годов (в 1772 году на-гра-ж-дён ор-де-ном Св. Ге-ор-гия 4-й сте-пе-ни), пер-вый пра-ви-тель Ор-лов-ско-го на-ме-ст-ни-че-ст-ва (1778-1782). Его сын - Сте-пан Ав-раа-мо-вич , тайный советник (1800), егер-мей-стер при дво-ре императора Пав-ла I.

Из млад-шей ли-нии стар-шей вет-ви ро-да из-вес-тен по-то-мок Г. Я. Ло-пу-хи-на в 7-м по-ко-ле-нии - Дмит-рий Ар-да-лио-но-вич (? - не ра-нее 1819), действительный статский советник (1800), ви-це-гу-бер-на-тор Московской губернии (1798-1799), гу-бер-на-тор Ка-луж-ской губернии (1799-1802), осо-бен-но про-сла-вил-ся в свя-зи с т. н. де-лом Ло-пу-хи-на - рас-сле-до-ва-ни-ем его слу-жеб-ных зло-упот-реб-ле-ний, про-ве-дён-ных Осо-бой ко-мис-си-ей во гла-ве с Г. Р. Дер-жа-ви-ным в 1802 году (все-го в от-но-ше-нии не-го бы-ло до-ка-за-но 34 важ-ных «уго-лов-ных и при-тес-ни-тель-ных» де-ла, сре-ди них по-кры-тие смер-то-убий-ст-ва, от-ня-тие соб-ст-вен-но-сти, ти-ран-ст-во и взя-точ-ни-че-ст-во), от-ре-шён от долж-но-сти гу-бер-на-то-ра, од-на-ко смог из-бе-жать су-да, окон-ча-тель-ное ре-ше-ние в его от-но-ше-нии бы-ло вы-не-се-но Се-на-том лишь 28.1(09.02).1819 (со-глас-но ему, он ос-во-бо-ж-дал-ся от су-да, счи-тал-ся оп-рав-дан-ным «во всех сих об-ви-не-ни-ях», ему лишь за-пре-ща-лось впредь за-ни-мать государственные долж-но-сти). По-то-мок Г. Я. Ло-пу-хи-на так-же в 7-м по-ко-ле-нии - П. В. Ло-пу-хин, воз-ве-дён-ный с по-том-ст-вом ука-зом императора Пав-ла I 19(30).01.1799 в кня-же-ское дос-то-ин-ст-во Российской им-пе-рии, по ука-зу 22.2(05.03).1799 года по-лу-чив-ший ти-тул свет-ло-сти. Из его де-тей наи-бо-лее из-вест-ны: Ан-на Пет-ров-на , фа-во-рит-ка императора Пав-ла I, ка-мер-фрей-ли-на (1798-1800), ка-ва-лер-ст-вен-ная да-ма ор-де-на Святой Ека-те-ри-ны 2-й сте-пе-ни (1799), с 8(19).02.1800 года за-му-жем за князем П. Г. Га-га-ри-ным, статс-да-ма (с 1800 года);

Ека-те-ри-на Пет-ров-на , же-на (с 1797 года) Г. А. Де-ми-до-ва (из ро-да Де-ми-до-вых); Па-вел Пет-ро-вич , генерал-лейтенант (1829), дей-ст-вительный ка-мер-гер (1801), уча-ст-ник русско- прусско-французской вой-ны 1806-1807 годов в со-ста-ве Ка-ва-лер-гард-ско-го пол-ка (от-ли-чил-ся во Фрид-ланд-ском сра-же-нии 1807 года). В Отечественную вой-ну 1812, со-стоя при начальнике Главного шта-ба 1-й Западной ар-мии А. П. Ер-мо-ло-ве, уча-ст-во-вал во мно-гих сра-же-ни-ях, во вре-мя за-гра-нич-ных по-хо-дов российской ар-мии 1813-1814 годов от-ли-чил-ся в Лейп-циг-ском сра-же-нии 1813 года (на-гра-ж-дён зо-ло-той шпа-гой с над-пи-сью «За храб-рость»), в сра-же-ни-ях при Суа-со-не (на-гра-ж-дён ор-де-ном Св. Ге-ор-гия 4-й сте-пе-ни), Лао-не, Рейм-се и при взя-тии Па-ри-жа (все 1814 год), команди 2-й (1817-1822), 1-й (1822-1827) бри-га-ды 1-й Улан-ской ди-ви-зии, ма-сон, великий мас-тер ло-жи «Трёх доб-ро-де-те-лей», член «Сою-за спа-се-ния» (1817), Ко-рен-ной упра-вы «Сою-за бла-го-ден-ст-вия» (1818-1821), а так-же Северного общества де-каб-ри-стов (до 1822 года), по-сле вы-сту-п-ле-ния де-каб-ри-стов до-про-шен генерал- адъ-ю-тан-том В. В. Ле-ва-шё-вым и за-тем отделеным по-ве-ле-ни-ем императора Ни-ко-лая I ос-во-бо-ж-дён без по-след-ст-вий, начальником 2-й кон-но-егер-ской ди-ви-зии (1827-1830), 1-й гу-сар-ской ди-ви-зии (1830-1835), от-ли-чил-ся при по-дав-ле-нии Польского вос-ста-ния 1830-1831 годов, в т. ч. при штур-ме ук-ре-п-ле-ний Вар-ша-вы (в 1831 году на-гра-ж-дён ор-де-ном Св. Ге-ор-гия 3-й сте-пе-ни), с 1835 года в от-став-ке. В свя-зи с от-сут-ст-ви-ем у П. П. Ло-пу-хи-на на-след-ни-ков его вну-ча-то-му пле-мян-ни-ку - Ни-ко-лаю Пет-ро-ви-чу Де-ми-до-ву имен-ным вы-со-чай-шим ука-зом императора Алек-сан-д-ра II от 17(29).01.1866 года бы-ло раз-ре-ше-но при-нять фа-ми-лию и ти-тул свет-лей-ше-го князя Ло-пу-хи-на, име-но-вать-ся свет-лей-шим князем Ло-пу-хи-ным-Де-ми-до-вым (но лишь по-сле смер-ти свет-лей-ше-го князя П. П. Ло-пу-хи-на). По-сле кон-чи-ны П. П. Ло-пу-хи-на Н. П. Ло-пу-хи-ну-Де-ми-до-ву 30.5(11.06).1873 года бы-ло вы-со-чай-ше по-ве-ле-но, что-бы фа-ми-лия и ти-тул свет-лей-ших кня-зей Ло-пу-хи-ных- Де-ми-до-вых пе-ре-да-ва-лись толь-ко стар-ше-му в ро-де. Ны-не пред-ста-ви-те-ли ро-да Ло-пу-хи-ных-Де-ми-до-вых про-жи-ва-ют в Фин-лян-дии.

Ос-но-ва-тель 3-й вет-ви ро-да Лопухиных - Ти-мо-фей Ал-ферь-е-вич Ло-пу-хин (конец XV века). Из-вес-тен его по-то-мок в 7-м по-ко-ле-нии - Ни-ки-та Гав-ри-ло-вич (? - не ра-нее 1763 года), ви-це-адмирал (1763), с 1717 года гар-де-ма-рин, в 1730-х годах ко-ман-до-вал различными су-да-ми, ка-пи-тан над га-лер-ным пор-том (1751-1755), уча-ст-ник Се-ми-лет-ней вой-ны 1756-1763 годов: в 1758 году в пла-ва-нии до Ко-пен-га-ге-на ко-ман-до-вал арь-ер-гар-дом из 5 ко-раб-лей, в 1759 году ко-ман-до-вал Крон-штадт-ской эс-кад-рой, дос-та-вив-шей де-сант в 3 тысяч человек в Гданьск, член Ад-ми-рал-тейств-кол-ле-гии (с 1759 года), ди-рек-тор Московского ад-ми-рал-тей-ской кон-то-ры (с 1760), с 1763 года в от-став-ке. Его пра-внуч-ка - Вар-ва-ра Алек-сан-д-ров-на , в за-му-же-ст-ве Бах-ме-те-ва (с 1835 года), в начале 1830-х годов объект ув-ле-че-ния М. Ю. Лер-мон-то-ва, ко-то-рый по-свя-тил ей ряд про-из-ве-де-ний (в т. ч. одну из редакций поэмы «Де-мон») и на-пи-сал три её порт-ре-та, она яви-лась про-то-ти-пом Ве-ры в ро-ма-не «Ге-рой на-ше-го вре-ме-ни». Из-вест-ны её пле-мян-ни-ки: Алек-сандр Алек-сее-вич , действительный статский советник (1874), в зва-нии ка-мер-ге-ра (1877), то-ва-рищ (заместитель) про-ку-ро-ра Московского ок-руж-но-го су-да (с 1867 года), про-ку-рор Санкт-Пе-тербургской су-деб-ной па-ла-ты (1878-1879), в 1878 году вы-сту-пал об-ви-ни-те-лем на про-цес-се В. И. За-су-лич, по-сле её оп-рав-да-ния су-дом при-сяж-ных от-стра-нён от долж-но-сти, с 1882 году председатель Вар-шав-ской су-деб-ной па-ла-ты;

Сер-гей Алек-сее-вич , тайный советник (1907), уча-ст-ник русско-турейкой вой-ны 1877-1878 (в 1878 году на-гра-ж-дён ор-де-ном Св. Ге-ор-гия 4-й сте-пе-ни), обер-про-ку-рор Со-еди-нён-но-го при-сут-ст-вия 1-го и кас-са-ци-он-ных де-пар-та-мен-тов Се-на-та (1906-1907), се-на-тор (с 1907 года). Из сы-но-вей А. А. Ло-пу-хи-на наи-бо-лее из-вест-ны: А. А. Ло-пу-хин; Дмит-рий Алек-сан-д-ро-вич , генерал майор (1914), уча-ст-ник русско-японской вой-ны 1904-1905 годов, от-ли-чил-ся в сра-же-нии под Ляо-яном (в 1906 году на-гра-ж-дён зо-ло-тым ору-жи-ем с над-пи-сью «За храб-рость»), штаб- офи-цер при управ-ле-нии При-амур-ской свод-ной ка-зачь-ей бри-га-ды (1905-1907), начальник шта-ба 36-й пехотной ди-ви-зии (1907-1911), командир 9-го улан-ско-го Буг-ско-го пол-ка (1911-1914), лейб-гвардейского Кон-но-гре-на-дер-ско-го пол-ка (с февраля 1914 года), уча-ст-ник 1-й ми-ро-вой вой-ны: его полк сыг-рал важ-ную роль в Гум-бин-нен- Голь-дап-ском сра-же-нии 1914 года, Ло-пу-хин тя-же-ло ра-нен в сра-же-нии под Пет-ро-ко-вым 20.11(03.12).1914 года, вско-ре скон-чал-ся (в 1915 году посмертно на-гра-ж-дён ор-де-ном Св. Ге-ор-гия 4-й сте-пе-ни);

Вик-тор Алек-сан-д-ро-вич , действительный статский советник (1911), по-не-веж-ский уезд-ный пред-во-ди-тель дво-рян-ст-ва (1899-1902), ви-це- гу-бер-на-тор Ека-те-ри-но-слав-ской (1904-1906) и Туль-ской (1906-1909/1910) гу-бер-ний, гу-бер-на-тор Перм-ской (1909/1910-1911, в 1910 году и. д.), Нов-го-род-ской (1911-1912/1913), Туль-ской (1912/1913-1914) и Во-ло-год-ской (1914-1915) гу-бер-ний, член Со-ве-та ми-ни-ст-ра внутренних дел (с 1915 года), 6.02.1933 аре-сто-ван ор-га-на-ми ОГПУ, по-ме-щён в Бу-тыр-скую тюрь-му, где и скон-чал-ся. Из сы-но-вей С. А. Ло-пу-хи-на наи-бо-лее из-вест-ны: Ни-ко-лай Сер-гее-вич , окон-чил юри-дический факультет Московского университета (1901), уча-ст-ник русско-японской вой-ны 1904-1905 годов, в 1918 году аре-сто-ван в Тю-ме-ни по об-ви-не-нию в под-го-тов-ке ос-во-бо-ж-де-ния Н. А. Ро-ма-но-ва (бывшего императора Ни-ко-лая II) из То-боль-ска, бе-жал из-под стра-жи, с 1920 годав эмиг-ра-ции в Хар-би-не (Ки-тай), за-тем в США и Фран-ции, со-дей-ст-во-вал соз-да-нию русских цер-ков-ных об-щин за гра-ни-цей, по-стро-ил в сво-ей усадь-бе Кла-мар под Па-ри-жем од-ну из пер-вых русских эмиг-рант-ских церк-вей - церковь во имя Свя-тых Кон-стан-ти-на и Еле-ны; Пётр Сер-гее-вич , во вре-мя Гражданской вой-ны 1917-1922 уча-ст-ник Бе-ло-го дви-же-ния, с 1920 года в эмиг-ра-ции в Ко-ро-лев-ст-ве сер-бов, хор-ва-тов и сло-вен-цев, сыг-рал важ-ную роль в соз-да-нии Русской пра-вославной церк-ви за гра-ни-цей (РПЦЗ), один из уч-ре-ди-те-лей (1925) и мно-го-лет-ний председатель Брат-ст-ва преподобного Се-ра-фи-ма Са-ров-ско-го, с 1935 года ра-бо-тал в сек-ре-та-риа-те Си-но-да РПЦЗ в городе Срем-ски-Кар-лов-ци, по-сле 1945 года пе-ре-ехал в Гер-ма-нию, за-тем во Фран-цию, где со-сто-ял епар-хи-аль-ным сек-ре-та-рём РПЦЗ для Западной Ев-ро-пы, один из ос-но-ва-те-лей общества «Пра-во-слав-ное де-ло» (1959), главный ре-дак-тор журнала «Вест-ник пра-во-слав-но-го де-ла» (1959-1962).

Их двою-род-ный брат - Вла-ди-мир Бо-ри-со-вич , действительный статский советник (1913), ка-мер-гер (1914), окон-чил фи-зи-ко-ма-те-ма-тический факультет Санкт-Пе-тербургского университета (1894), слу-жил в Государственном кон-тро-ле, в МИДе (1898-1906, 1910-1917; ди-рек-тор 1-го Департамента в феврале - октябрь/но-ябрь 1917 года), начальник 2-го от-де-ле-ния Департамента ок-лад-ных сбо-ров Министерства фи-нан-сов (1906-1910), пос-ле Октябрьской ре-во-лю-ции 1917 года один из ор-га-ни-за-то-ров бой-ко-та советской вла-сти чи-нов-ни-ка-ми дип-ло-ма-тического ве-дом-ст-ва, ос-тал-ся в советской Рос-сии, жил в Пет-ро-гра-де (с 1924 года Ле-нин-град), в 1935 году выс-лан на 5 лет в село Тур-гай (Ка-зах-стан), в 1940 году вер-нул-ся в Ле-нин-град, умер, ве-ро-ят-но, во вре-мя Ле-нин-гра-да бло-ка-ды 1941-1944 годов, ав-тор вос-по-ми-на-ний (опубликовано пол-но-стью в 2008 году).

Ос-но-ва-тель 4-й вет-ви ро-да Лопухиных - Гри-го-рий Ал-ферь-е-вич Мень-шой (конец XV века). Его по-то-мок в 6-м по-ко-ле-нии - Ан-д-рей Ива-но-вич , тайный советник (1790), по-ру-чик пра-ви-те-ля Ко-ст-ром-ско-го на-ме-ст-ни-че-ст-ва (1782-1787), пра-ви-тель Туль-ско-го на-ме-ст-ни-че-ст-ва (1787-1796), гу-бер-на-тор Туль-ской губернии (1796), с 1796 года в от-став-ке. Из его сы-но-вей наи-бо-лее из-вест-ны: Алек-сандр Ан-д-рее-вич (1771-?), полковник, командир Ко-лы-ван-ско-го муш-ке-тёр-ско-го пол-ка (1804-1809), шеф Си-бир-ско-го гре-на-дер-ско-го пол-ка (1809-1811);

Пётр Ан-д-рее-вич , генерал майор (1799), генерал-адъ-ю-тант (1799), с 1782 года на служ-бе в лейб-гвардейском Пре-об-ра-жен-ском пол-ку, от-ли-чил-ся в сра-же-ни-ях под Вы-бор-гом и Ро-чен-саль-мом в хо-де русско-шведской вой-ны 1788-1790 годов (на-гра-ж-дён зо-ло-той шпа-гой с над-пи-сью «За храб-рость»), уча-ст-ник польской кам-па-нии 1792 года (ра-нен под Вла-ди-ми-ром-Во-лын-ским), с 1801 года в от-став-ке, во вре-мя Отечественной вой-ны 1812 года при фор-ми-ро-ва-нии Московского опол-че-ния на-зна-чен ше-фом 6-го пехотного пол-ка, с ко-то-рым уча-ство-вал в Бо-ро-дин-ском сра-же-нии, в сра-же-нии при Та-ру-ти-не, под Ма-ло-яро-слав-цем, Вязь-мой и Крас-ным, во вре-мя за-гра-нич-ных по-хо-дов российской ар-мии 1813-1814 годов ра-нен при оса-де кре-по-сти Мод-лин, с 1814 года в от-став-ке, зве-ни-го-род-ский уезд-ный пред-во-ди-тель дво-рян-ст-ва (1820-1828). Пра-внук А. И. Ло-пу-хи-на - А. П. Ло-пу-хин. По-то-мок А. И. Ло-пу-хи-на в 6-м по-ко-ле-нии - Ва-дим Оле-го-вич (родился 10.03.1955), врач, 1-й ви-це-пред-во-ди-тель Российского дво-рян-ско-го со-б-ра-ния (1991-2002), ре-ск-рип-том гла-вы Российского Императорского до-ма великой княжны Ма-рии Вла-ди-ми-ров-ны от 29.12.1995 года по-лу-чил вме-сте с нис-хо-дя-щим по-том-ст-вом пра-во на кня-же-ский ти-тул, начальник Управ-ле-ния меж-ре-гио-наль-ных свя-зей Кан-це-ля-рии гла-вы Российского Императорского до-ма великой княжны Ма-рии Вла-ди-ми-ров-ны (с 2002 года).

Род Лопухиных вне-сён в 6-ю часть дво-рян-ских ро-до-слов-ных книг Вла-ди-мир-ской, Ки-ев-ской, Московской, Нов-го-род-ской, Ор-лов-ской, Псков-ской, Твер-ской, Туль-ской гу-бер-ний. Род свет-лей-ших кня-зей Ло-пу-хи-ных- Де-ми-до-вых вне-сён в 5-ю часть дво-рян-ской ро-до-слов-ной кни-ги Ки-ев-ской губернии (1873).

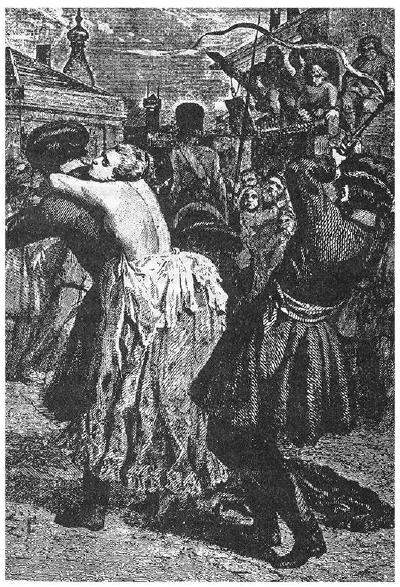

Ее красота была столь ослепительной, что, как гласит народная легенда, когда солдатам приказали ее расстрелять, те из боязни обольщения, палили в нее зажмурившись, не смея даже взглянуть ей в лицо. Эти сведения не вполне точны, хотя казнь действительно имела место. На самом деле, никто не стрелял, не щурился, не опускал очи долу. Напротив, жадная до зрелищ толпа, запрудившая 29 августа 1743 года Васильевский остров, глядела во все глаза и на эшафот, сколоченный наскоро из грязных досок, и на грозных, с лицами, как вымя, заплечных дел мастеров, и на внушительных размеров колокол, возвещавший о начале экзекуции. После чтения “милостивейшего” монаршего указа, приговорившего ее к битью кнутом, вырезыванию языка, конфискации имущества и ссылке в Сибирь, к ней подошел палач, грубо сорвал мантилью и разорвал рубашку. Она заплакала, тщетно стараясь вырвать платье, дабы прикрыть им наготу. Тут один из экзекуторов властно схватил ее за руки, повернулся и вскинул себе на спину, в то время как другой наносил жертве один за другим жестокие свистящие удары кнутом - один, два, три. После этого к обессиленной женщине приблизился новый палач не то с клещами, не то с ножом в руке. Разжав несчастной челюсти, он просунул в рот инструмент и стремительным движением вырвал оттуда большую часть языка.

Кому надо язык? - кричал он со смехом, обращаясь к народу, - Купите, дешево продам!..

Чем же навлекла на себя монарший гнев эта женщина, Наталья Федоровна Лопухина (урожденная Балк) (1699-1763), с которой расправились, как с закоренелой государственной преступницей? Ответ на вопрос дает вся ее жизнь, а потому обратимся сперва к родословной нашей героини. По матери Наталья происходила из печально знаменитого в российской истории семейства Монсов, от которого и наследовала свою замечательную красоту. Ее родная тетя, обворожительная Анна Монс, как мы уже писали, была в течение десяти лет предметом любви самого Петра Великого, а дядя, красавец и щеголь Виллим Монс, вскружил голову императрице Екатерине Алексеевне. Впрочем, они жестоко пострадали от взбалмошного царя; досталось и матери Натальи - Матрене Монс (Балк), которую за потворство брату прилюдно выпороли плетью, а затем выслали вон из столицы (и это несмотря на то, что она одно время была тоже наложницей Петра). Так что у Натальи Федоровны, как у отпрыска опального семейства, были резоны для стойкой ненависти к царю-преобразователю.

Непросто сложились отношения с Петром I и у мужа Натальи, Степана Васильевича Лопухина, приходившегося кузеном первой постылой жене Петра - Евдокии Лопухиной, заточенной царем в монастырь под “крепкий караул”. Это Петр, вопреки декларируемому им указу не принуждать молодых к женитьбе, буквально настоял на браке Натальи со Степаном, хотя те открыто признавали, что не испытывают друг к другу ни малейшего влечения. Степан Лопухин говорил впоследствии:

“Петр Великий принудил нас вступить в брак; я знал, что она ненавидит меня, и был к ней совершенно равнодушен, несмотря на ее красоту”.

Однако в первый же год их брака в России разразился процесс над царевичем Алексеем, в ходе которого сложил голову на плахе брат томившейся в монастыре Евдокии, Абрам Федорович Лопухин; другие же представители рода оказались в далекой сибирской ссылке.

Пострадала и молодая супружеская чета. Современный историк Леонид Левин объяснил причину гонений на Степана: “Известен эпизод, происшедший в 1719 году, в церкви при отпевании сына Петра I от второй жены Петра Петровича, горячо любимого отцом; стоя у гроба ребенка, Лопухин демонстративно рассмеялся и громко сказал, что “свеча не угасла”, намекая на единственного потомка Петра по мужской линии - Петра Алексеевича - сына казненного Алексея”.

За столь дерзкий поступок Степан был отдан под суд, бит батогами и сослан вместе с молодой женой к Белому морю, в Колу. Но перед ссылкой ему удалось поквитаться с доносчиком, подьячим Кудряшовым, и нещадно отлупцевать его. Горяч нравом и буен был Лопухин, отличаясь и недюжинной физической силой. Попав в Колу, он буквально затерроризировал всю охрану - избивал солдат, а “сержанта бил по голове дубиною и оную дубину об его, сержанта, голову сломал”. Стража отправляла в столицу одну за другой жалобы: “Так бил и увечил солдат, что многие чуть не померли”; “даже ангел Божий с ним не уживется, а если дать ему волю, то в тюрьме за полгода не останется никого”. Он, как и Наталья, костерил Петра I, так сурово расправившегося с его родней. Вездесущая Тайная канцелярия распорядилась вновь бить строптивого арестанта батогами, но тот все не унимался.

Наконец, пришла долгожданная воля, и чета Лопухиных поселилась в Москве, а с воцарением Петра II (той самой “не угасшей свечи”) они, как и другие их родичи, были возвращены ко Двору. Особым почетом была окружена “государыня-бабушка” юного императора - Евдокия Лопухина, с которой был дружен Степан.

Обласканы были Лопухины и при императрице Анне Иоанновне: им даровали богатые вотчины;

Степан получил генеральский чин, а Наталья стала одной из самых заметных статс-дам Двора ее величества, выделяясь отчаянным щегольством. Вот как описывает ее приготовления к выходу в свет Валентин Пикуль: “Датской водою, на огурцах настоянной, омыла себе белые груди. Подскочили тут девки с платками и стали груди ей вытирать. Майским молоком от черной коровы вымыла Наташка лицо - ради белизны (и без того белое). Для легкости шага натерла миндалем горьким пятки: танцевать предстоит изрядно. В разрез груди она вклеила мушку - кораблик с парусом. Достала другую - сердечком, и - на лоб ее! Для обозначения томности сладострастной подвела на висках голубые стрелки, поняла, что для любви готова”. Лопухина слыла эталоном красоты, законодательницей придворных мод и пользовалась в обществе оглушительным успехом. Вдобавок к неотразимой красоте, главною прелестью которой были темные и томные глаза, она была умна и образованна. Ее биограф, историк и литератор XIX века Дмитрий Бантыш-Каменский восторженно писал: “Толпа вздыхателей постоянно окружала красавицу Наталью, - с кем танцевала она, кого удостаивала разговором, тот считал себя счастливейшим из смертных. Где не было ее, там царствовало принужденное веселье; появлялась она - радость одушевляла общество;.. .красавицы замечали пристально, какое платье украшала она, чтобы хотя нарядом походить на нее”.

До нас дошел любопытный документ. Это реестр портного, некоего Ягана Г илдебранта, о сделанной, но не оплаченной работе для Лопухиной. Здесь красавице предъявлен счет: “За работы фиолетовой самары и за приклад к оной костей, шелку и крашенину - 3 р.; за работу шнурования - 4 р.; за работу фижбенной юбки и за прикад ко оной костей - 4 р.; за работу зделанной обяринновой самары и за приклад ко оной костей и шелку; за работу померанцавого цвету грезетовой самары и за приклад ко оной и шелку.”. Не будем останавливаться на упомянутых здесь конкретных деталях одежды того времени. Отметим лишь, что самара (или контуш) - это, как пишут историки костюма, “дитя галантного века. широкая одежда с декольте, без талии, падающая свободными складками до пола;.к ней приделали лиф, который, хотя и обрисовывал бюст, но только спереди”; а фижбенной называлась юбка с вшитыми в нее костями или китовым усом. Что же касается окраски платья, то наша щеголиха предпочитала, как видно, броские цвета, хотя ей уже давно перевалило за тридцать.

При Дворе императрицы блистала и другая необыкновенная красавица - дочь Петра I, цесаревна Елизавета. По описанию жены английского посланника леди Джейн Вигор (Рондо), у нее были превосходные каштановые волосы, выразительные голубые глаза, здоровые зубы и очаровательные уста. Она обладала внешним лоском: превосходно говорила по-французски, изящно танцевала, всегда была весела и занимательна в разговорах. К тому же Елизавета была на десять лет моложе Натальи.

Поклонники красоты разделились на два лагеря - одни отдавали пальму первенства Наталье, другие - Елизавете. В числе последних был китайский посол: когда его в 1734 году спросили, кто самая прелестная женщина при дворе, он прямо указал на Елизавету. Впрочем, у Лопухиной, загубившей, как говорит современник, “немало сердец”, приверженцев было куда больше. Не станем уподобляться мифическому Парису, взявшемуся судить, которая из красавиц лучше. Подчеркнем лишь, что между дамами, стремившимися всячески перещеголять друг друга, существовало давнее соперничество. Соревнуясь с Елизаветой, как женщина с женщиной, Лопухина, проведав, в каком платье она собирается быть на куртаге или на балу, могла заказать себе такое же платье и появиться в нем в обществе, очень этим раздражая амбициозную цесаревну. Однако при Анне Иоанновне и, в особенности, позднее, при правительнице Анне Леопольдовне такие чувствительные для Елизаветы уколы не только сходили Наталье с рук, но и возбуждали насмешки над дщерью Петра, не пользовавшейся тогда особым весом и влиянием. Дополнительный стимул в этой щегольской баталии придавала Лопухиной ее ненависть к Петру, перешедшая и на его дочь. Думается, что и Елизавета с тех самых пор затаила на Наталью Федоровну острую обиду.

При всей своей внешней несхожести обе дамы были объектом пересудов. Наталью называли “пройдохой блудодейной”, столь же порицали и Елизавету за ее “рассеянную жизнь”. Не будем приводить имена фаворитов цесаревны, ибо не она - героиня нашего повествования. Что же касается Лопухиной, то, на наш взгляд, ее осуждали напрасно. Да, она не хранила супружескую верность. Но ведь ее брак с нелюбимым был обречен с самого начала. Это, кстати, понимал и Степан Лопухин - он вовсе не корил жену за измены, а в какой-то мере оправдывал ее, говоря: “К чему же мне смущаться связью ея с человеком, который ей нравится, тем более, что нужно отдать ей справедливость, она ведет себя так прилично, как только позволяет ей ее положение”.

Таким человеком стал для Натальи франтоватый обер-гофмаршал, граф Рейнгольд Густав Левенвольде. “Счастием обязан женщинам”, - говорили о нем. Но следует признать, долгая, проверенная годами бескорыстная связь с Лопухиной не прибавляла Рейнгольду ни титулов, ни регалий и объяснялась именно сердечной склонностью. И хотя его нельзя назвать верным любовником (поговаривали, что он держал дома целый сераль красавиц-черкешенок), граф был постоянен в отношениях с Натальей и открывал перед ней лучшие стороны своей натуры. Лопухина же ни на кого, кроме милого ей Левенвольде, и смотреть не могла!

Она полностью разделяла и его политические взгляды. А симпатии Левенвольде и, соответствено, Лопухиной были на стороне проавстрийской партии. Такой политической ориентации следовал Двор Анны Брауншвейгской, управляемый любившим оставаться в тени вице-канцлером Андреем Остерманом. Среди желанных гостей Двора был австрийский посланник Антонио Отто Ботта д’Адорно, к которому Наталья и Рейнгольд испытывали глубокое уважение.

Вообще, время императора Иоанна Антоновича и правившей за него регентши Анны Леопольдовны было золотым для семьи Лопухиных. Степан Васильевич занял видный пост генерал-кригс-комиссара. Блистала при Дворе и Наталья Федоровна. А их сына, Ивана Степановича, назначили камер -юнкером и приняли в интимный круг особо приближенных к правительнице. Он сошелся и с влиятельным фаворитом Анны Леопольдовны Карлом Морицем Линаром.

Но счастье Лопухиных рухнуло в одночасье 25 ноября 1741 года, когда в результате переворота, осуществленного гвардейцами Преображенского полка, к власти пришла Елизавета Петровна, и Брауншвейгское семейство было низложено и сослано. Первым делом новая императрица расправилась с ведущими сановниками предыдущего царствования. Трагичной была судьба и Левенвольде, сосланного на безвыездное житье в далекий Соликамск. Легла опала и на Лопухиных: поместья, дарованные Анной, были у них отняты. Лишился должности и был отставлен тем же чином, без всякого повышения и награды, Степан Васильевич; отчислили из камер-юнкеров Ивана Степановича (его перевели подполковником в армию, без назначения в полк); Наталья Федоровна, хотя продолжала оставаться статсдамою, чувствовала нерасположение к себе монархини.

Но более всего Лопухина была удручена положением ее возлюбленного Рейнгольда Густава, за которого страстно жаждала отмщения. И отомстила она Елизавете чисто по-женски. Несмотря на запрет являться на балы и во дворец в платье того же цвета, что у императрицы, своевольная статс-дама облачилась, как и прежде, в наряд не только того же цвета, но и того же покроя. Кроме того, она украсила прическу такой же, как у Елизаветы, розой. Это демонстративное неподчинение монаршему запрету было воспринято как неслыханная отчаянная дерзость - императрица заставила Наталью встать на колени и, вооружившись ножницами, срезала с ее головы розу и вдобавок отхлестала по щекам. Подобная выходка Лопухиной была для Елизаветы тем несноснее, что она, став самовластной императрицей, уже не терпела соперничество и похвалы чужой красоте. И кто, казалось бы, посмел бы конкурировать с этой венценосной щеголихой? А вот Наталья Федоровна посмела, желая отомстить за любимого! После названной сцены она вовсе перестала посещать балы во дворце (впоследствии ей припомнят и это: “самовольно во дворец не ездила.”).

Опасность, однако, подкралась к Лопухиным с другой, неожиданной стороны. Забегая вперед, скажем, что они стали одной из мишеней в борьбе придворных и политических партий, развернувшейся при Дворе императрицы. А началось все с того, что Наталья Федоровна, узнав, что на место ссылки Рейнгольда Густава, в далекий Соликамск, едет новый пристав, кирасирский поручик Яков Бергер, решила послать милому весточку. Она поручила сыну, Ивану, передать через Бергера свой поклон ссыльному: “Граф Левенвольде не забыт своими друзьями и не должен терять надежды, не замедлят наступить для него лучшие времена!”

Святая наивность! Нечистоплотный карьерист Бергер только и ждал оказии, чтобы возвыситься любой ценой, включая верноподданический донос. Он тут же заторопился к личному врачу Елизаветы, влиятельному Иоганну Герману Лестоку, которому и поведал в точности слова Лопухиной. Благодаря этому назначение Бергера в забытый Богом Соликамск было отменено. Он остался в Петербурге и получил указание выведать у Ивана Степановича, на чем это Лопухины основывают надежды, что участь Левенвольде изменится к лучшему. Бергер вместе с другим доносчиком, капитаном Матвеем Фалькенбергом, зазвали молодого Лопухина в трактир, крепко подпоили и стали жадно внимать его пьяным откровениям. Г орькая обида семьи на новую власть сразу выплеснулась наружу. “Г осударыня ездит в Царское Село и берет с собой дурных людей, - почти кричал хмельной Иван, - любит она чрезвычайно английское пиво. Ей не следовало быть наследницей на престоле; она ведь незаконнорожденная - родилась за три года до венчания своих родителей. Нынешние правители государственные - все дрянь, не то, что прежние - Остерман и Левенвольде; один Лесток только проворная каналья у государыни. Скоро, скоро будет перемена! Отец мой писал к моей матери, чтоб я никакой милости у нынешней государыни не искал”. Раззодоривая сильнее болтливого Лопухина, Фалькенберг как бы невзначай спросил: “Нет ли тут кого побольше?” И Иван бросил фразу, дорого

стоившую всему семейству Лопухиных: “Австрийский посол, маркиз Ботта, императору Иоанну верный слуга и доброжелатель”.

Узнав о разглагольствованиях младшего Лопухина, “проворная каналья” Лесток воодушевился. Воображение рисовало ему зловещую картину тотального заговора против Елизаветы, нити которого призван распутать он, преданный монархине лейб-медик. Что там Лопухины, когда врагом трона была птица поважнее - сам австрийский эмиссар Ботта! Впрочем, он тут же вспомнил, что Наталья приятельствует с Анной Гавриловной (урожденной Головкиной, по первому браку Ягужинской), женой Михаила Петровича Бестужева. А ее любимый брат Анны Г авриловны, Михаил Г аврилович Г оловкин, как и Левенвольде, был отправлен в сибирскую ссылку, следовательно, и Бестужева не жалует новую власть. При этом она, как и Лопухина, была дружна с австрийским маркизом. Но и Анна Г авриловна интересовала Лестока не сама по себе, а лишь поскольку приходилась снохой главному его сопернику при Дворе - вице-канцлеру Алексею Петровичу Бестужеву, который не поддерживал его франко-прусские симпатии, а твердо гнул свою политическую линию на альянс с Австрией. Таким образом, сверхзадача, которую поставил перед собой Лесток, была приплести к делу вице-канцлера, свалить его и тем самым упрочить свое влияние на императрицу.

А дальше все как будто шло по разработанному Лестоком плану. Первым схватили, бросили в застенок и с пристрастием допросили словоохотливого Ивана. На дыбе он во всем повинился и оговорил мать, что к ней в Москве приезжал маркиз Ботта и сказывал: Брауншвейгскому семейству будет оказана помощь. Под пыткой заговорила и Наталья Федоровна. Она признала, что маркиз Ботта не раз бывал у нее в доме и вел разговоры о судьбе августейшей семьи. “Слова, что до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне, - отвечала Лопухина, - я от него слышала и на то ему говорила, чтоб они не заварили каши и в России беспокойств не делали. С графинею Анною Бестужевой мы разговор имели о словах Ботты, и она говорила, что у нее Ботта то же говорил”.

Анна Гавриловна Бестужева, так же пытанная, сказала: “Говаривала я не тайно: дай бог, когда бы их (Брауншвейгскую фамилию) в отечество отпустили”. Призвали в застенок и отличавшегося прямолинейностью Степана Васильевича Лопухина. Он не стал юлить, а сразу сознался: “Что ее величеством я недоволен и обижен, об этом с женою своею я говаривал и неудовольствие причитал такое, что. без награждения рангом отставлен; а чтоб принцессе [Анне Леопольдовне - Л.Б.] быть по- прежнему, желал я для того, что при ней мне будет лучше”. Подтвердил он и то, что Ботта нелестно отзывался о новой императрице и клеймил беспорядки нынешнего правления. К этому мифическому “заговору”, получившему в истории название “лопухинское дело”, были привлечены еще несколько человек - их также наказали за то, что они якобы знали о нем, но не донесли. По мысли Лестока, пружиной “заговора” должен был быть именно Ботта - лейб-медик прямо говорил допрашиваемым, что если они покажут на маркиза, их участь будет облегчена.

Однако, главная цель Лестока - устранить вице-канцлера Алексея Бестужева - с треском провалилась. Не пострадал даже его брат, Михаил Бестужев, женатый на “государственной преступнице” Анне Г авриловне. Она же, Анна Бестужева, не только не оговорила мужа, но полностью обелила его.

Русский Двор настаивал на примерном наказании Ботта, о чем Елизавета писала императрице Австро- Венгрии Марии-Терезии. Последняя некоторое время защищала своего эмиссара, но затем, не желая портить отношения с Россией, отправила его в Грац и в течение года держала там под караулом.

Расправа с русскими фигурантами дела была куда более жестокой. Генеральное собрание постановило: Степана, Наталью и Ивана Лопухиных, а также Анну Бестужеву “вырезав языки, колесовать, тела положить под колеса”. Однако Елизавета, поклявшаяся, что при ней в России не произойдет ни одной смертной казни, смягчила приговор и даровала им жизнь. Но какую жизнь!

Ссыльных развезли в отдаленнейшие уголки Сибири. Известно место поселения Анны Бестужевой - ее увезли в Якутск, за 8617 верст от Петербурга. Наталья Федоровна также оказалась в Якутии, в городишке Селенгинске. Там прожила она долгие двадцать лет. Лишенная языка, она не могла говорить и издавала беспомощное мычание, понять которое в состоянии были лишь близкие. Примечательно, что она, немка по национальности и лютеранка по вероисповеданию, будучи в ссылке, 21 июля 1757 года приняла православие. Что подвигло ее на это? Ведь русский Бог был так беспощадно строг к ней. Может быть, ее просветлили страдания, и она приняла их как спасение души, как высшую благодать.

С воцарением императора Петра III Лопухина получила прощение и возвратилась в Петербург. Дутое “лопухинское дело” было пересмотрено. Вот что писала о нем Екатерина II: “Все это сущая неправда. Ботта не составлял заговора, но он часто посещал дома госпож Лопухиной и Ягужинской; там говорили несколько несдержанно о Елизавете, эти речи были ей донесены; во всем этом деле, за исключением несдержанных разговоров, не видно и следа заговора; но то правда, что старались его найти, дабы погубить великого канцлера Бестужева, деверя графини Ягужинской, вышедшей вторым браком за брата великого канцлера».

В Петербурге Наталья Федоровна снова стала бывать в обществе. Но, резюмировал Дмитрий Бантыш - Каменский, “время и печаль изгладили с лица красоту, причинившую погибель Лопухиной”.

Биограф заключил, что Елизавета погубила Наталью из зависти к ее красоте. Одно бесспорно: дама, дерзнувшая соперничать с императрицей, вызвала у последней негодование и враждебность. А потому Елизавета Петровна была рада расправиться с ней, когда представился удобный случай.

Наталья Лопухина пережила свою обидчицу и оставила свет уже в царствование Екатерины II, 11 марта 1763 года, на 64 году жизни. В последние годы уже не завидовали ее красоте, не окружала ее и шумная толпа поклонников, и никто уже не верил, что эта увядшая немая старуха была когда-то соперницей самой императрицы.

Лев Бердников

Из книги «Русский галантный век в лицах и сюжетах», Т.1

Род Светлейших князей Лопухиных-Демидовых.Часть 1.

Герб светлейшего князя Николая Лопухина-Демидова

Род Светлейших князей Лопухиных-Демидовых появился в России в 1873 г. после смерти бездетного Светлейшего князя генерал-лейтенанта Павла Петровича Лопухина, которому Высочайшим указом разрешено было после смерти передать свою фамилию и титул родному внуку его старшей сестры Николаю Петровичу Демидову.

Светлейший князь Павел Петрович Лопухин (1788 - 1873). Миниатюра работы неизвестного автора

Светлейший князь (с 1873) Николай Петрович Лопухин-Демидов

Породнились семьи Лопухиных и Демидовых в 1797 г. в результате брака между флигель-адъютантом секунд-ротмистром лейб-гвардии Конного полка, сыном владельцев железных заводов на Урале Григорием Александровичем Демидовым и Екатериной Петровной Лопухиной - сестрой Павла Петровича и дочерью Петра Васильевича Лопухина, бывшего генерал-губернатора Ярославля и Вологды, которому Павел I незадолго до этого велел присутст-вовать в Московском департаменте Правительствующего Сената. Позже Г.А. Демидов был надворным советником иностранной коллегии, гофмейстером, действительным камергером.

Григорий Александрович (1767—1827), с 1797 года женат на княжне Екатерине Петровне Лопухиной (1783—1830).

Екатерина Петровна Демидова,урожденная Лопухина,неизвестный художник

По происхождению род жениха стоял много ниже рода невесты. Григорий Александрович Демидов был в пятом колене потомком знаменитого кузнеца, получившего дворянское звание от Петра I .

Наумкин Виктор. Петр 1 в Туле

Демидовы на приеме у Петра I,Костылев Сергей

Лопухины же вели свой род от легендарного Касожского князя Редеди, владевшего Тьмутарака-нью, убитого в 1022 г. Мстиславом - сыном Великого князя Владимира, крестившего Русь. Существовала легенда, что будто бы сын Редеди, Роман, женился на дочери Мстислава Вла-димировича. Еще через восемь поколений в этом роду появился Василий по прозвищу Лопуха, давший название роду Лопухиных, к одиннадцатому колену которого относится П.В. Лопухин. К другой же ветви этого рода принадлежала Евдокия Лопухина, первая жена Петра I

Картина Н.К.Рериха "Единоборство Мстислава с Редедей"

Иванов Андрей Иванович.Единоборство князя Мстислава Владимировича Удалого с косожским князем Редедей 1812

Светлейший князь Пётр Васильевич Лопухин (1753-1827)

Прасковья Ивановна Лопухина, ур.Левшина (175.-178.), первая жена св. князя П.В.Лопухина, в браке имела трёх дочерей, одна из них известная фаворитка Павла I - Анна Петровна Гагарина, ур.Лопухина.

Лопухина Екатерина Николаевна (светлейшая княгиня) вторая жена Петра Васильевича Лопухина, мать единственного сына -Павла Петровича

Невесте Екатерине Лопухиной только что исполнилось четырнадцать лет, и она была неравнодушна к наследнику цесаревичу Александру, чем ему изрядно докучала. Ее выдали замуж за Г.А. Демидова, который был старше ее на восемнадцать лет. Жили они на углу Мойки и Демидова переулка, в усадьбе, построенной дедом Григория Александровича - Григорием Акинфиевичем. Бывавший в этом доме известный мемуарист Ф.Ф. Вигель вспоминал, что он встречался с Демидовым и «молодой, прекрасной, меланхоличной женой его, которую муж ревновал к целому свету» .

Вскоре после свадьбы на семью Лопухиных посыпались милости. На балу в Москве император Павел увидел другую дочь Лопухина - Анну, которая вскоре стала его фавориткой. Большую роль в этой истории сыграл бессменный фаворит Павла, бывший брадобрей, а потом граф И.П. Кутайсов, кстати, женивший своего сына Павла на еще одной дочери Лопухина - Прасковьи.

Павел I,Андрей Филиппович Митрохин

Анна Петровна (1777-1805) и Екатерина Петровна Лопухины (1783-1830) ,Джордж Генри Харлоу

Иван Павлович Кутайсов

Кутайсов Павел Иванович (1780-1840), камергер, почетный командор Мальтийского ордена.Г. Чернецов.

Прасковья Петровна Кутайсова, урожденная Лопухина (1784—25.04.1870)

В 1798 г. Павел I перевел П.В. Лопухина в Петербург, назначив его генерал-прокурором Сената. Вскоре он стал действительным тайным советником, членом Государственного Совета, получил в дополнение к уже имевшимся орден Св. Андрея Первозванного. И все это за последние пять месяцев 1798 года. В январе 1799 г. он стал Командором ордена Св. Иоанна Иерусалимского.

Светлейший князь Пётр Васильевич Лопухин (1753-1827), Владимир Боровиковский

16 января 1799 года П.В. Лопухин получил в вечное и потомственное владение огромное имение - староство Корсунь в Киевской губернии, дававшее ежегодно дохода 200 тыс. руб. Оно было куплено в казну у племянника польского короля князя Станислава Понятовского за 600 тыс. злотых (10 тыс. руб. серебром) . В указе было сказано, что жалуется местечко Корсунь со всеми деревнями, землями, угодьями, садом и замком, а также мебелями, мраморами, библиотекой, посудой. Сейчас это - город Корсунь-Шевченковский.

Корсунь, Наполеон Орда

Ангелика Кауфман. Портрет князя Станислава Понятовского, 1788

19 января 1799 года Павел I издал указ: «В несомненный знак Нашего монаршего благоволения и в воздаяние верности и усердия в службе нашей действительного тайного советника генерал-прокурора Лопухина всемилостивейше пожаловали Мы его князем Империи Нашей, распространяя достоинство и титул сей на все потомство от него, Лопухина, происходящее ». А 22 февраля того же года «пожалован ему князю Лопухину и всему роду его титул и преимущество Светлейшего князя » .

В новосоставленном гербе Светлейших князей Лопухиных в нижней части разделенного горизонтально щита на серебряном поле изображен был красный гриф, взятый со щита в гербе дворян Лопухиных, а в верхней части на золотом поле - «черный двоеглавый орел, коронованный, на груди которого изображено имя Государя Императора Павла Перваго». Под щитом - девиз «Благодать ». Девиз выбран не случайно: имя Анна в переводе с древнееврейского означает «благодат ь».

Вуаль Жан-Луи Анна Петровна Лопухина

Не исключено, что получением звания гофмейстера Григорий Александрович Демидов был обязан тому, что был зятем Светлейшего князя Лопухина.

Следует отдать должное Петру Васильевичу Лопухину. Не только благодаря дочери достиг он высших постов в государстве. Человек он был умный и служил хорошо. Позже, при Александре I, он был министром юстиции, председательствовал в разных департаментах Государственного Совета, а затем был председателем Государственного Совета и Комитета министров. Умер Петр Васильевич Лопухин в 1827 г.

Щукин Степан Семенович. Портрет Петра Васильевича Лопухина. 1801г.

После его смерти титул Светлейшего князя перешел к его единственному сыну Павлу Петровичу (1788-1873), который участвовал во всех войнах с Наполеоном и в Польской кампании. Дослужился он до чина генерал-лейтенанта, в 1835 г. вышел в отставку и поселился в своем имении Корсунь. Женат он был на Жанете Ивановне, вдовствующей графине Алопеус, детей не имел.

Корсунь на польской гравюре

Графиня Жанетта (Анна Ивановна) Алопеус (1786-1869), урож. баронесса фон Венкстерн, жена дипломата Д. М. Алопеуса, во 2 браке за князем П.П.Лопухиным.

Художник Friedrich Johann Gottlieb Lieder

Жанетта (Анна) Ивановна Лопухина (1786-1869), урож. баронесса фон Венкстерн, в 1 браке графиня Алопеус, во 2 браке за князем П.П.Лопухиным.

Художник Карл Брюллов

В 1863 г. Павел Петрович, которому в ту пору было 75 лет, решил предпринять шаги к тому, чтобы род Светлейших князей Лопухиных не угас. Для этого он решил просить об учреждении майората в его имении Корсунь Богуславского (позже Каневского) уезда Киевской губернии и ходатайствовать о «дозволении передать свою фамилию с титулом родному внуку старшей сестры ротмистру Николаю Петровичу Демидову».

Он подал императору Александру II всеподданнейшее прошение: «Ваше Императорское Ве-личество! Родитель мой Светлейший князь Петр Лопухин продолжал 66 лет свою беспре-дельно усердную и всегда отличную службу шести августейшим предкам Вашего Императорского Величества и имел счастие заслужить внимание, доверенность и милости Екатерины II, Павла I, Александра I и Вашего Великого родителя Николая I <…> Я единственный сын моего родителя, дожил до глубокой старости и не имею прямого потомства »

Портрет Александра II. 1856,.Ботман Егор Иванович.

В 1864 г. сам ротмистр Кавалергардского полка Николай Петрович Демидов подает прошение о передаче ему фамилии и титула двоюродного деда. Он пишет, что «над имением князей Лопухиных учрежден майорат, о чем производилось в министерстве юстиции дело, в коем находятся надлежащие документы, доказывающие мое происхождение от князей Лопухиных по женской линии » . Потребовалось еще согласие его матери, Елизаветы Николаевны Демидовой, урожденной Безобразовой, на принятие им фамилии и титула (отец Николая Петровича, Петр Григорьевич умер в 1862 г.).

Пётр Григорьевич (1807—1862), к его сыну Николаю, после смерти бездетно умершего брата бабушки, князя П. П. Лопухина, в 1873 году перешел княжеский титул и ему разрешено именоваться «Демидовым, светлейшим князем Лопухиным», с тем, чтобы фамилия эта присваивалась только старшему в его роде.

В 1866 г. были собраны мнения Департамента Герольдии Правительствующего Сената, министерства юстиции и Государственного Совета. Решено было, что внук Екатерины Петровны Демидовой, урожденной Лопухиной, теперь уже не ротмистр, а подполковник Николай Демидов «есть ближайший родственник генерал-лейтенанта князя Лопухина, и как других ближайших родственников фамилии Лопухиных нет, то в силу п. 1 ст. 57 тома IX закона 1864 года князь Павел Лопухин имеет право передать свою фамилию с гербом и титулом Николаю Демидов у» .

Екатерина Петровна Демидова,урожденная Лопухина,художник Томас Лоуренс

Вообще говоря, утверждение о том, что других ближайших родственников фамилии Лопухиных не было, несколько спорно. Был жив Михаил Лопухин, которого Павел Петрович, завещая ему свое псковское имение, называет правнуком своего деда. Вероятно, что этот Михаил Лопухин, в отличие от Николая Демидова, не был прямым потомков Светлейшего князя.

Следует заметить также, что к 1863 г. был жив не один внук Екатерины Петровны, которая, кстати, рано выйдя замуж, не успела побывать Светлейшей княжной, хотя во всех более поздних документах она обычно так называется.

Родной брат Николая Петровича Григорий умер рано, но были живы четыре двоюродных брата - сыновья братьев отца: Павла Григорьевича и Александра Григорьевича, который был старше. Сын последнего, Александр Александрович, не только принадлежал к старшей ветви, но и по возрасту был старше Николая Петровича, почему-то названного старшим внуком. Почему же в качестве наследника фамилии и титула был выбран сын среднего брата - Петра Григорьевича?

Портрет императора Николая I ,Франц Крюгер

Великая Княгиня Мария Николаевна России, герцогини Лейхтенбергским,Франц Ксавьер Винтерхальтер

Возможно, сыграло роль и то, что старший внук Александр Александрович к тому времени уже вышел в отставку по болезни штабс-капитаном, а военная служба очень ценилась.

17 января 1866 года было получено разрешение императора: «Мы, согласно всеподданнейшему прошению генерал-лейтенанта Светлейшего князя Павла Петровича Лопухина и удостоенному Нашего утверждения мнению Государственного Совета, основанного на заключении Правительствующего Сената, Всемилостивейше дозволили ему полковнику Демидову, как ближайшему родственнику просителя, присоединить к родовой своей фамилии фамилию и титул Светлейшего князя Лопухина и именоваться князем Лопухиным-Демидовым <…> с тем, чтобы: 1) такое присвоение не изменяло порядка в наследовании родовым имуществом,

2) означенной фамилией и титулом ему не прежде, как после смерти последнего представителя княжеской фамилии Лопухиных генерал-лейтенанта князя Лопухина, и когда последний не будет иметь потомков мужского пола » .

Князья Лопухины - Пётр Васильевич и его сын Павел Петрович - владетели Корсунского имения (1799-1827, 1827-1873). Родовой герб князей Лопухиных

Поскольку у престарелого князя Лопухина потомков так и не появилось, то после его кончины в 1873 г. 30 мая того же года велено было, чтобы Николай Петрович Демидов и из его потомства всегда лишь старший в роде «именовались как на письме, так и на словах Всероссийскими императорского князьями с приложением «Светлейший» , и как в нашем, так и в иностранном государствах все права, привилегии и преимущества, которые достоинству тому приличествуют и принадлежат, получали» . «Ему и из потомства его всегда лишь старшему в роде жалуем и во всех случаях беспрекословно употреблять дозволяем нижесле-дующий соединенный герб фамилий Светлейших князей Лопухиных и дворян Демидовых». В гербе щит четырехчастный с малым щитком посредине, в золотом поле которого черный двуглавый орел, на груди его - вензель Павла I. В первой и четвертой частях щита - расположен герб дворян Лопухиных: красный гриф в золотом поле. Во второй и третьей частях - герб дворян Демидовых: в верхней части, в серебряном поле, три зеленые лозы рудоискательные, в нижней - в черном поле серебряный молот. Щит увенчан тремя шлемами: средний с черным двуглавым орлом с вензелем Александра II, правый с эмблемой Лопухиных - семь страусовых перьев, левый - с эмблемой Демидовых - рука с молотком. Щитодержате-ли: справа - богиня Фемида с весами, слева - воин с малиновым знаменем. Щит покрыт княжеской мантией и увенчан княжеской шапкой. Внизу девиз: «бог моя надежда » .

Киевское Дворянское Депутатское собрание внесло Светлейшего князя полковника Лопухина-Демидова в 5-ю часть Дворянской родословной книги, куда записывались представители титулованных родов. Дети его, как просто Демидовы, не князья, остались в 1-й части.

Продолжение следует.....