История космонавтики. Начало космической эры

Сентябрь 1967 года ознаменовался провозглашением Международной федерацией астронавтики 4 октября всемирным днем начала космической эры человечества. Именно 4 октября 1957 года маленький шарик с четырьмя антеннами разорвал околоземное пространство и положил начало космической эре, открыл золотой век космонавтики. Как это было, как происходило освоение космоса, что собой представляли первые спутники, животные и люди в космосе - обо всем этом расскажет данная статья.

Хронология событий

Для начала дадим краткое описание хронологии событий, так или иначе связанных с началом космической эры.

Фантазеры из далекого прошлого

Сколько существует человечество, столько его манили звезды. Поищем истоки зарождения космонавтики и начала космической эры в древних фолиантах и приведем лишь несколько примеров удивительных фактов и прозорливых предсказаний. В древнеиндийском эпосе «Бхагавадгите» (около XV веков до н. э.) целая глава посвящена наставлениям для полетов на Луну. На глиняных дощечках библиотеки ассирийского правителя Ассурбанипала (3200 лет до н. э.) повествуется о царе Этане, взлетевшему на высоту, с которой Земля выглядела как «хлеб в корзине». Жители Атлантиды покинули Землю, улетев на другие планеты. А Библия рассказывает о полете на огненной колеснице пророка Илии. А вот в 1500 году уже нашей эры изобретатель Ван Гу из Древнего Китая мог бы стать первым космонавтом, если бы не погиб. Он сделал летательный аппарат из воздушных змеев. Который должен был взлететь при поджоге 4 пороховых ракет. С XVII века Европа бредит полетами на Луну: сначала Иоганн Кеплер и Сирано де Бержерак, а позже Жюль Верн с его идеей пушечного полета.

Кибальчич, Гансвинд и Циолковский

В 1881 году, в одиночке петропавловской крепости, ожидая казни за покушение на царя Александра II Н. И. Кибальчич (1853-1881) рисует реактивную космическую платформу. Идея его проекта - создание реактивной тяги сгорающими веществами. Его проект обнаружится в архивах царской охранки лишь в 1917 году. В то же время свой космический аппарат, где тяга обеспечивается вылетающими пулями, создает немецкий ученый Г. Гансвид. А в 1883 году российский физик К. Э. Циолковский (1857-1935) описал корабль с реактивным двигателем, который воплотился в 1903 году в схему жидкостной ракеты. Именно Циолковского принято считать отцом русской космонавтики, труды которого уже в 20-х годах прошлого столетия получили широкое признание мировой общественности.

Просто спутник

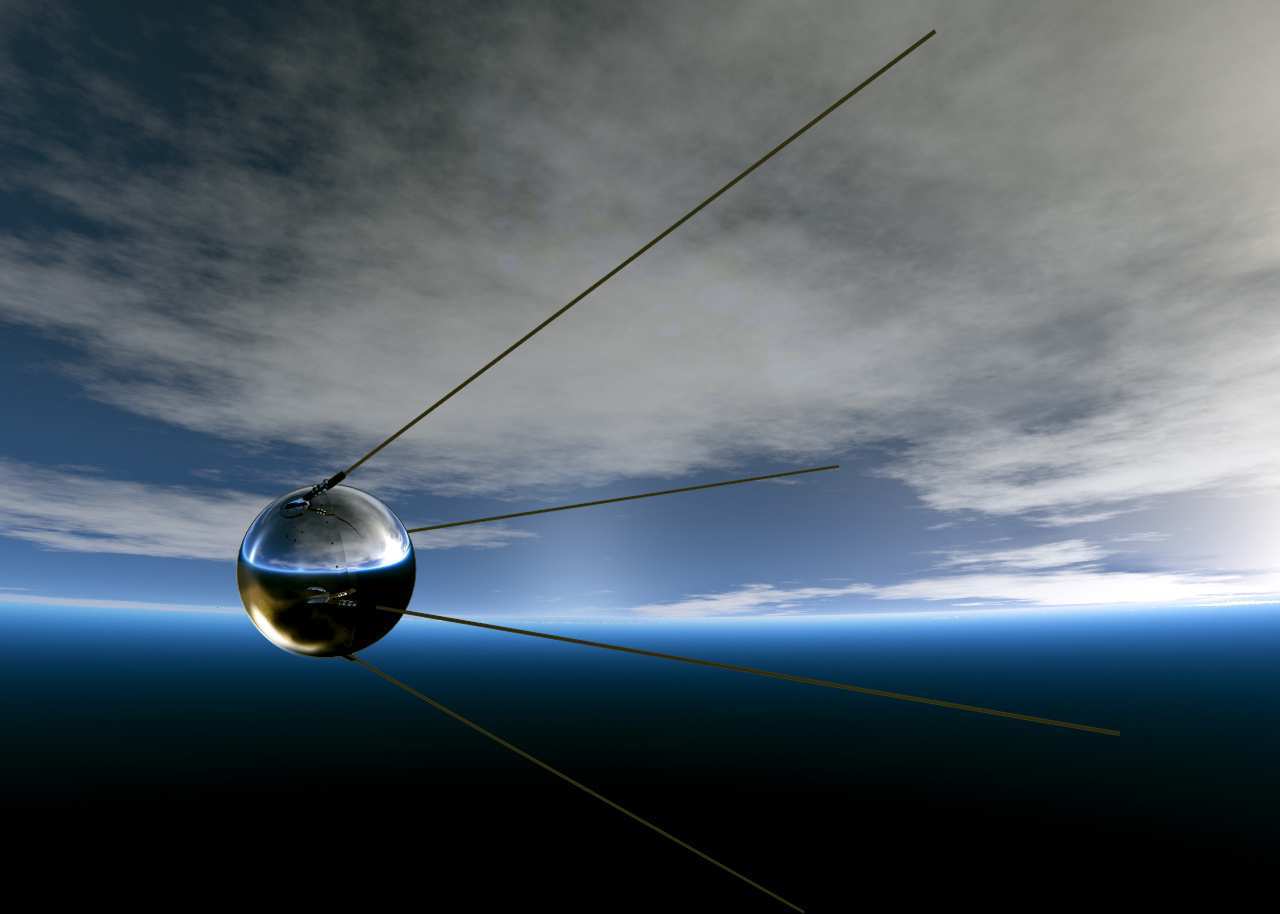

Искусственный спутник, положивший начало космической эре, запустил Советский Союз с космодрома Байконур 4 октября 1957 года. Алюминиевая сфера массой 83.5 килограмма и диаметром 58 сантиметров, с четырьмя штыковыми антеннами и аппаратурой внутри взлетел на высоту перигея в 228 километров и апогея - 947 километров. Назвали его просто «Спутник-1». Столь простое устройство было данью в «холодной войне» с США, которые разрабатывали аналогичные программы. Америка с их спутником «Эксплорер-1» (стартовал 01.02.1958 года) отстала от нас почти на полгода. Советы, запустившие искусственный спутник первыми, одержали победу в этой гонке. Победу, которую уже не уступили, ведь пришло время первых космонавтов.

Собаки, кошки и обезьяны

Начало космической эры в СССР началось с первых орбитальных полетов безродных хвостатых космонавтов. Советы выбрали в качестве астронавтов собак. Америка - обезьян, а Франция - кошек. Сразу за «Спутником-1» в космос полетел «Спутник-2» с самой несчастной собакой на борту - беспородной Лайкой. Это было 3 ноября 1957 года, и возвращение любимицы Сергея Королева Лайки не предусматривалось. Всем известные Белка и Стрелка с их триумфальным полетом и возвращением на Землю 19 августа 1960 года были совсем не первыми и далеко не последними. Франция запустила в космос кошку Фелисетту (18 октября 1963 год), а США после макаки-резус (сентябрь 1961) отправили осваивать космос шимпанзе Хэма (31 января 1961 год), ставшего национальным героем.

Покорение космоса человеком

И тут Советский Союз был первым. 12 апреля 1961 года вблизи поселка Тюратам (космодром Байконур) в небо взлетел ракетоноситель Р-7 с космическим аппаратом «Восток-1». В нем в первый космический полет отправился майор военно-воздушных сил Юрий Алексеевич Гагарин. На высоте перигея в 181 км и апогея 327 км он облетел вокруг Земли и на 108 минуте полета приземлился в округе деревни Смеловка (Саратовская обл.). Мир был взорван этим событием - аграрная и лапотная Россия обогнала высокотехнологичные Штаты, а гагаринское "Поехали!" стало гимном для фанатов космоса. Это было событие общепланетарного масштаба и невероятного значения для всего человечества. Тут Америка отстала от Союза на месяц - 5 мая 1961 года ракетоноситель «Редстоун» с космическим кораблем «Меркурий-3» с мыса Канаверал на орбиту вывел американского космонавта капитана 3 ранга ВВС Алана Шепарда.

Во время космического полета 18 марта 1965 года второй пилот подполковник Алексей Леонов (первым пилотом был полковник Павел Беляев) вышел в открытый космос и пробыл там 20 минут, удалившись от корабля на расстояние до пяти метров. Он подтвердил, что человек может находиться и работать в космическом пространстве. В июне американский космонавт Эдвард Уайт пробыл в открытом космосе всего на минуту больше и доказал возможность совершения маневров в открытом космосе при помощи ручного пистолета, работающего на сжатом газе по принципу реактивного. Начало космической эры человека в открытом космосе свершилось.

Первые человеческие жертвы

Космос подарил нам немало открытий и героев. Однако начало космической эры было ознаменовано и жертвами. Первыми погибли американцы Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи 27 января 1967 года. Космический корабль «Аполлон-1» сгорел за 15 секунд из-за возгорания внутри. Первым погибшим советским космонавтом был Владимир Комаров. 23 октября 1967 года он на космическом корабле «Союз-1» после орбитального полета успешно сошел с орбиты. Но основной парашют спускаемой капсулы не раскрылся, и она на скорости 200 км/ч врезалась в землю и полностью сгорела.

Лунная программа «Аполлон»

20 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ощутили под ногами поверхность Луны. Так закончился полет космического корабля «Аполлон-11» с лунным модулем «Орел» на борту. Америка таки перехватило лидерство в освоении космоса у Советского Союза. И хотя позже было множество публикаций о фальсификации факта высадки американцев на Луну, сегодня все знают Нила Армстронга как первого человека, ступившего на ее поверхность.

Орбитальные станции «Салют»

Советы оказались первыми и в запуске орбитальных станций - космических аппаратов для длительного пребывания космонавтов. «Салют» - это серия пилотируемых станций, первая из которых выведена на орбиту 19 апреля 1971 года. Всего в этом проекте на орбиту выведено 14 космических объектов по военной программе «Алмаз» и гражданской - «Долговременная орбитальная станция». В том числе станция «Мир» («Салют-8»), которая находилась на орбите с 1986 по 2001 год (затоплена на кладбище космических кораблей в Тихом океане 23.03.2001).

Первая международная космическая станция

МКС имеет сложную историю создания. Начинавшаяся как американский проект Freedom (1984), в 1992 году ставшая совместным проектом «Мир-Шаттл» и сегодня представляющая собой международный проект с 14 странами-участницами. Первый модуль МКС на орбиту вывел ракетоноситель «Протон-К» 20 ноября 1998 года. В последующем страны-участницы вывели другие соединительные блоки, и сегодня станция весит около 400 тонн. Эксплуатировать станцию планировалось до 2014 года, но проект продлен. А управляют ей совместно четыре агентства - Центр управления космическими полетами (Королев, Россия), Центр управления полетами им. Л.Джонсона (Хьюстон, США), Центр управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Агентство аэрокосмических исследований (Цукуба, Япония). На станции находится экипаж из 6 космонавтов. Программа станции предусматривает постоянное присутствие людей. По данному показателю она уже побила рекорд станции «Мир» (3664 дня непрерывного пребывания). Питание абсолютно автономное - солнечные батареи весят почти 276 килограммов, мощность до 90 киловатт. На станции находятся лаборатории, теплицы и жилые помещения (пять спален), гимнастический зал и ванные комнаты.

Несколько фактов о МКС

Международная космическая станция на сегодня является самым дорогим проектом в мире. На нее уже потрачено более 157 миллиардов долларов. Скорость движения станции по орбите составляет 27,7 тысячи км/час, при весе более 41 тонн. Рассвет и закат на станции космонавты наблюдают каждые 45 минут. На борт станции в 2008 году доставили «Диск бессмертия» - устройство, содержащее оцифрованные ДНК выдающихся представителей человечества. Цель данной коллекции - сохранить человеческую ДНК на случай глобальной катастрофы. В лабораториях космической станции рождаются перепела и цветут цветы. А на ее обшивке были обнаружены жизнеспособные споры бактерий, что заставляет задуматься о возможной экспансии космоса.

Коммерциализация космоса

Без космоса человечество уже себя не представляет. Кроме всех плюсов практического освоения космического пространства, развивается и коммерческая составляющая. С 2005 года ведется строительство частных космодромов в США (Мохава), ОАЭ (Рас Альм Хаймах) и в Сингапуре. Корпорация Virgin Galactic (США) планирует космические круизы для семи тысяч туристов по доступной цене в 200 тысяч долларов. А известный космический коммерсант Роберт Бигелоу, владелец сети отелей Budget Suites of America, заявил о проекте первого орбитального отеля Skywalker. За 35 миллиардов долларов компания Space Adventures (партнер корпорации «Роскосмос») уже завтра отправит вас в космическое путешествие на срок до 10 суток. Доплатив еще 3 миллиарда, вы сможете выйти в открытый космос. Компания уже организовала туры для семи туристов, один из них - руководитель цирка du Soleil Ги Лалиберте. Эта же компания к 2018 году готовит новый туристический продукт - путешествие на Луну.

Мечты и фантазии стали былью. Один раз преодолев тяготение, человечество уже не в состоянии остановиться в своем стремлении к звездам, галактикам и вселенным. Хочется верить, что мы не заиграемся, и нас по-прежнему будут удивлять и радовать мириады звезд в ночном небе. Все таких же загадочных, манящих и фантастичных, как и в первые дни творения.

Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен в СССР 4 октября 1957 г. В этот день наша Родина подняла флаг новой эры в научно-техническом прогрессе человечества. В тот же год мы отмечали 40-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Эти события и даты связаны с логикой истории. За короткий срок аграрная, отсталая в промышленном отношении страна превратилась в индустриальную державу, способную воплотить в жизнь самые дерзновенные мечты человечества. С тех пор в нашей стране создано большое число космических аппаратов различных типов - искусственные спутники Земли (ИСЗ), пилотируемые космические корабли (ПКК), орбитальные станции (ОС), межпланетные автоматические станции (MAC). Развернут широкий фронт научных исследований в околоземном пространстве. Для непосредственного изучения стали доступны Луна, Марс, Венера. В зависимости от решаемых задач искусственные спутники Земли подразделяются на научные, метеорологические, навигационные, связи, океанографические, исследующие природные ресурсы, и др. Вслед за СССР в космос вышли США (1 февраля 1958 г.), запустив спутник "Эксплорер-1". Третьей космической державой стала Франция (26 ноября 1965 г., спутник "Астерикс-1"); четвертой - Япония (11 февраля 1970 г., спутник "Осуми"); пятой - КНР (24 апреля 1970 г., спутник "Дунфанхун"); шестой - Великобритания (28 октября 1971 г., спутник "Просперо"); седьмой - Индия (18 июля 1980 г., спутник "Рохини"). Каждый из упомянутых ИСЗ был выведен на орбиту отечественной ракетой-носителем.

Первый искусственный спутник представлял собой шар диаметром 58 см и весом 83,6 кг. Он имел вытянутую эллиптическую орбиту высотой 228 км в перигее и 947 км в апогее и просуществовал как космические тело около трех месяцев. Помимо проверки правильности основных расчетов и технических решений с его помощью впервые удалось измерить плотность верхней атмосферы и получить данные по распространению радиосигналов в ионосфере.

Второй советский ИСЗ был запущен 3 ноября 1957 г. На нем находилась собака Лайка, были проведены биологические и астрофизические исследования. Третий советский ИСЗ (первая в мире научная геофизическая лаборатория) выведен на орбиту 15 мая 1958 г., проведена широкая программа научных исследований, открыта внешняя зона радиационных поясов. В дальнейшем в нашей стране были разработаны и запускались ИСЗ различного назначения. Запускаются ИСЗ серии "Космос" (научные исследования в области астрофизики, геофизики, медицины и биологии, изучения природных ресурсов и др.), метеорологические ИС^ серии "Метеор", ИСЗ связи, научные станции и по изучению солнечной активности (ИСЗ "Прогноз") и др.

Всего через три с половиной года после запуска первого спутника состоялся полет в космическое пространство человека - гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля 1961 г. в СССР был выведен на околоземную орбиту космический корабль "Восток", пилотируемый летчиком-космонавтом Ю. Гагариным. Его полет продолжался 108 мин. Ю. Гагарин был первым человеком, осуществившим из космоса визуальные наблюдения земной поверхности. Программа пилотируемых полетов на кораблях "Восток" стала фундаментом, на котором базировалось развитие отечественной пилотируемой космонавтики. 6 августа 1961 г. летчик-космонавт Г. Титов впервые сфотографировал Землю из космоса. Эту дату можно считать началом планомерной космической фотосъемки Земли. В СССР первое телевизионное изображение Земли было получено со спутника "Молния-1" в 1966 г. с расстояния 40 тыс. км.

Логикой развития космонавтики диктовались последующие шаги освоения космоса. Был создан новый пилотируемый космический корабль "Союз". Долговременные пилотируемые орбитальные станции (ОС) дали возможность планомерно и целенаправленно осваивать околоземное пространство. Долговременная орбитальная станция "Салют" - это космический аппарат нового типа. Высокая степень автоматизации его бортового оборудования и всех систем дает возможность вести разнообразную программу исследований природных ресурсов Земли. Первая ОС "Салют" была запущена в апреле 1971 г. В июне 1971 г. летчики-космонавты Г. Добровольский, В. Волков и В. Пацаев несли первую многодневную вахту на станции "Салют". В 1975 г. на борту станции "Салют-4" космонавты П. Климук и В. Севастьянов совершили 63-суточный полет, они доставили на Землю обширные материалы по исследованию природных ресурсов. Комплексной съемкой была охвачена территория СССР в средних и южных широтах.

На космическом корабле "Союз-22" (1976 г., космонавты В. Быковский и В. Аксенов) проводилась съемка земной поверхности фотокамерой МКФ-6, разработанной в ГДР и СССР и изготовленной в ГДР. Фотокамера позволила осуществить съемку в 6 диапазонах спектра электромагнитных колебаний. Космонавты доставили на Землю свыше 2000 снимков, каждый из которых охватывает участок 165 х 115 км. Основная особенность фотографий, сделанных с помощью камеры МКФ-6, состоит в возможности получать комбинации изображений, сделанных в различных участках спектра. На таких изображениях светопередача не соответствует реальным цветам природных объектов, а используется для увеличения контрастности между объектами различной яркости, т. е. комбинация фильтров позволяет оттенять в нужной гамме цветов изучаемые объекты.

Большой объем работ в области исследований Земли из космоса был проведен с орбитальной станции второго поколения "Салют-6", запущенной в сентябре 1977 г. Эта станция имела два стыковочных узла. С помощью транспортного грузового корабля "Прогресс" (созданного на базе КК "Союз") на нее доставлялись топливо, продукты питания, научная аппаратура и др. Это дало возможность увеличить продолжительность полетов. В околоземном пространстве впервые работал комплекс "Салют-6" - "Союз" - "Прогресс". На станции "Салют-6", полет которой продолжался 4 года 11 месяцев (а в пилотируемом режиме - 676 суток), было совершено 5 продолжительных полетов (96, 140, 175, 185 и 75 суток). Кроме продолжительных полетов (экспедиций), на станции "Салют-6" работали совместно с основными экипажами участники кратковременных (одна неделя) экспедиций посещения. На борту орбитальной станции "Салют-6" и кораблях "Союз", с марта 1978 г. по май 1981 г. были проведены полеты интернациональных экипажей из граждан СССР, ЧССР, ПНР, ГДР, НРБ, ВНР, СРВ, Кубы, МНР, СРР. Эти полеты были осуществлены в соответствии с программой совместных работ в области исследования и использования космического пространства, в рамках многостороннего сотрудничества стран социалистического содружества, которая получила название "Интеркосмос".

19 апреля 1982 г. на орбиту выведена долговременная орбитальная станция "Салют-7", являющаяся модернизированным вариантом станции "Салют-6". На смену ПКК "Союз" пришли новые, более современные корабли серии "Союз-Т" (первый испытательный пилотируемый полет ПКК этой серии был совершен в 1980 г.).

13 мая 1982 г. стартовал космический корабль "Союз Т-5" с космонавтами В. Лебедевым и А. Березовым. Этот полет стал самым длительным в истории космонавтики, он продолжался 211 суток. Значительное место в работе было отведено изучению природных ресурсов Земли. С этой целью космонавты регулярно вели наблюдения и фотографирование земной поверхности и акватории Мирового океана. Получено около 20 тыс. снимков земной поверхности. Во время своего полета В. Лебедев и А. Березовой дважды встречали космонавтов с Земли. 25 июля 1982 г. на орбитальный комплекс "Салют-7" - "Союз Т-5" прибыл международный экипаж в составе летчиков-космонавтов В. Джанибекова, А. Иванченкова и гражданина Франции Жан-Лу Кретьена. С 20 по 27 августа 1982 г. на станции работали космонавты Л. Попов, А. Серебров и вторая в мире женщина космонавт-исследователь С. Савицкая. Материалы, полученные во время 21 l-суточного полета, обрабатываются и уже сейчас находят широкое применение в различных областях народного хозяйства нашей страны.

Помимо изучения Земли, важным направлением советской космонавтики стало исследование планет земной группы и других небесных тел Галактики. 14 сентября 1959 г. советская автоматическая станция "Луна-2" впервые достигла поверхности Луны, в этом же году со станции "Луна-3" была впервые проведена съемка обратной стороны Луны. Поверхность Луны была впоследствии многократно сфотографирована нашими станциями. Был доставлен на Землю грунт Луны (станции "Луна-16, 20, 24"), определен его химический состав.

Автоматические межпланетные станции (АМС) исследовали Венеру и Марс.

К планете Марс было запущено 7 АМС серии "Марс". 2 декабря 1971 г. была осуществлена, первая в истории космонавтики мягкая посадка на поверхность Марса (спускаемый аппарат АМС "Марс-3"). Установленная на станциях "Марс" аппаратура передала на Землю информацию о температуре и давлении в атмосфере, о ее структуре и химическом составе. Были получены телевизионные снимки поверхности планеты.

К планете Венера было запущено 16 АМС серии "Венера". В 1967 г. впервые в истории космонавтики были проведены непосредственные прямые научные измерения в атмосфере. Венеры (давление, температура, плотность, химический состав) во время спуска на парашюте спускаемого аппарата АМС "Венера-4" и результаты измерений переданы на Землю. В 1970 г. спускаемый аппарат АМС "Венера-7" впервые в мире совершил мягкую посадку и передачу научной информации на Землю, а в 1975 г. спускаемые аппараты станции "Венера-9" и "Венера-10", опустившиеся на поверхность планеты с интервалом в 3 дня, передали на Землю панорамные изображения поверхности Венеры (места их посадки отстояли одно от другого на 2200 км). Сами станции стали первыми искусственными спутниками Венеры.

В соответствии с дальнейшей программой исследований 30 октября и 4 ноября 1981 г. были запущены АМС "Венера-13" и "Венера-14", они достигли Венеры в начале марта 1983 г. За двое суток до входа в атмосферу от станции "Венера-13" отделился спускаемый аппарат, а сама станция прошла на расстоянии 36 тыс. км от поверхности планеты. Спускаемый аппарат совершил мягкую посадку, во время спуска были проведены эксперименты по исследованию атмосферы Венеры. Установленное на аппарате буровое грунтозаборное устройство в течение 2 мин. углубилось в грунт поверхности планеты, был осуществлен его анализ и данные переданы на Землю. Телефотометры передали на Землю панорамное изображение планеты (съемка велась через цветные светофильтры), было получено цветное изображение поверхности планеты. Спускаемый аппарат станции "Венера-14" совершил мягкую посадку примерно в 1000 км от предыдущего. С помощью установленной аппаратуры также была взята проба грунта и осуществлена передача изображения планеты. Станции "Венера-13" и "Венера-14" продолжают полет по гелиоцентрической орбите.

В историю космонавтики вошел советско-американский полет "Союз" - "Аполлон". В июле 1975 г. советские космонавты А. Леонов и В. Кубасов и американские астронавты Т. Стаффорд, В. Бранд и Д. Слейтон осуществили первый в истории космонавтики совместный полет советского и американского космических кораблей "Союз" и "Аполлон".

Успешно развивается (на протяжении более 15 лет) советско-французское научное сотрудничество - проводятся совместные эксперименты, научная аппаратура и программа экспериментов разрабатываются совместно советскими и французскими специалистами. В 1972 г. одной советской ракетой-носителем были выведены на орбиту ИСЗ связи "Молния-1" и французский ИСЗ "MAC", а в 1975 г.- ИСЗ "Молния-1" и ИСЗ "МАС-2". В настоящее время это сотрудничество успешно продолжается.

С территории СССР выведены на орбиту два индийских искусственных спутника Земли.

От небольшого и сравнительно простого первого спутника до современных спутников Земли, сложнейших автоматических межпланетных станций, пилотируемых кораблей и орбитальных станций - таков путь космонавтики за двадцать пять лет.

Сейчас космические исследования находятся на новой стадии. XXVI съезд КПСС выдвинул важную задачу дальнейшего познания и практического освоения космоса.

История освоения космоса - самый яркий пример торжества человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С того момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное притяжение и развил достаточную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли, прошло всего лишь чуть более пятидесяти лет - ничто по меркам истории! Большая часть населения планеты живо помнит времена, когда полёт на Луну считался чем-то из области фантастики, а мечтающих пронзить небесную высь признавали, в лучшем случае, неопасными для общества сумасшедшими. Сегодня же космические корабли не только «бороздят просторы», успешно маневрируя в условиях минимальной гравитации, но и доставляют на земную орбиту грузы, космонавтов и космических туристов. Более того - продолжительность полёта в космос ныне может составлять сколь угодно длительное время: вахта российских космонавтов на МКС, к примеру, длится по 6-7 месяцев. А ещё за прошедшие полвека человек успел походить по Луне и сфотографировать её тёмную сторону, осчастливил искусственными спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, «узнал в лицо» отдалённые туманности с помощью телескопа «Хаббл» и всерьёз задумывается о колонизации Марса. И хотя вступить в контакт с инопланетянами и ангелами пока не удалось (во всяком случае, официально), не будем отчаиваться - ведь всё ещё только начинается!

Мечты о космосе и пробы пера

Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное человечество поверило в конце 19 века. Именно тогда стало понятно, что если летательному аппарату придать нужную для преодоления гравитации скорость и сохранять её достаточное время, он сможет выйти за пределы земной атмосферы и закрепиться на орбите, подобно Луне, вращаясь вокруг Земли. Загвоздка была в двигателях. Существующие на тот момент экземпляры либо чрезвычайно мощно, но кратко «плевались» выбросами энергии, либо работали по принципу «ахнет, хряснет и пойдёт себе помаленьку». Первое больше подходило для бомб, второе - для телег. Вдобавок регулировать вектор тяги и тем самым влиять на траекторию движения аппарата было невозможно: вертикальный старт неизбежно вёл к её закруглению, и тело в результате валилось на землю, так и не достигнув космоса; горизонтальный же при таком выделении энергии грозил уничтожить вокруг всё живое (как если бы нынешнюю баллистическую ракету запустили плашмя). Наконец, в начале 20 века исследователи обратили внимание на ракетный двигатель, принцип действия которого был известен человечеству ещё с рубежа нашей эры: топливо сгорает в корпусе ракеты, одновременно облегчая её массу, а выделяемая энергия двигает ракету вперёд. Первую ракету, способную вывести объект за пределы земного притяжения, спроектировал Циолковский в 1903 году.

Вид на Землю с МКС

Первый искусственный спутник

Время шло, и хотя две мировые войны сильно замедлили процесс создания ракет для мирного использования, космический прогресс всё же не стоял на месте. Ключевой момент послевоенного времени - принятие так называемой пакетной схемы расположения ракет, применяемой в космонавтике и поныне. Её суть - в одновременном использовании нескольких ракет, размещённых симметрично по отношению к центру массы тела, которое требуется вывести на орбиту Земли. Таким образом обеспечивается мощная, устойчивая и равномерная тяга, достаточная, чтобы объект двигался с постоянной скоростью 7,9 км/с, необходимой для преодоления земного тяготения. И вот 4 октября 1957 года началась новая, а точнее первая, эра в освоении космоса - запуск первого искусственного спутника Земли, как всё гениальное названного просто «Спутник-1», с помощью ракеты Р-7, спроектированной под руководством Сергея Королёва. Силуэт Р-7, прародительницы всех последующих космических ракет, и сегодня узнаваем в суперсовременной ракете-носителе «Союз», успешно отправляющей на орбиту «грузовики» и «легковушки» с космонавтами и туристами на борту - те же четыре «ноги» пакетной схемы и красные сопла. Первый спутник был микроскопическим, чуть более полуметра в диаметре и весил всего 83 кг. Полный виток вокруг Земли он совершал за 96 минут. «Звёздная жизнь» железного пионера космонавтики продлилась три месяца, но за этот период он прошёл фантастический путь в 60 миллионов км!

Первые живые существа на орбите

Успех первого запуска окрылял конструкторов, и перспектива отправить в космос живое существо и вернуть его целым и невредимым уже не казалась неосуществимой. Всего через месяц после запуска «Спутника-1» на борту второго искусственного спутника Земли на орбиту отправилось первое животное - собака Лайка. Цель у неё была почётная, но грустная - проверить выживаемость живых существ в условиях космического полёта. Более того, возвращение собаки не планировалось… Запуск и вывод спутника на орбиту прошли успешно, но после четырёх витков вокруг Земли из-за ошибки в расчётах температура внутри аппарата чрезмерно поднялась, и Лайка погибла. Сам же спутник вращался в космосе ещё 5 месяцев, а затем потерял скорость и сгорел в плотных слоях атмосферы. Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении приветствовавшими своих «отправителей» радостным лаем, стали хрестоматийные Белка и Стрелка, отправившиеся покорять небесные просторы на пятом спутнике в августе 1960 г. Их полёт длился чуть более суток, и за это время собаки успели облететь планету 17 раз. Всё это время за ними наблюдали с экранов мониторов в Центре управления полётами - кстати, именно по причине контрастности были выбраны белые собаки - ведь изображение тогда было чёрно-белым. По итогам запуска также был доработан и окончательно утверждён сам космический корабль - всего через 8 месяцев в аналогичном аппарате в космос отправится первый человек.

Помимо собак и до, и после 1961 г в космосе побывали обезьяны (макаки, беличьи обезьяны и шимпанзе), кошки, черепахи, а также всякая мелочь – мухи, жуки и т. д.

В этот же период СССР запустил первый искусственный спутник Солнца, станция «Луна-2» сумела мягко прилуниться на поверхность планеты, а также были получены первые фотографии невидимой с Земли стороны Луны.

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения космических далей на два периода - «когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил космос».

Человек в космосе

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения космических далей на два периода - «когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил космос». В 9:07 по московскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен космический корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту - Юрием Гагариным. Совершив один виток вокруг Земли и проделав путь в 41 тыс. км, спустя 90 минут после старта, Гагарин приземлился под Саратовом, став на долгие годы самым знаменитым, почитаемым и любимым человеком планеты. Его «поехали!» и «всё видно очень ясно - космос чёрный - земля голубая» вошли в список наиболее известных фраз человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и радушие растопили сердца людей по всему миру. Первый полёт человека в космос управлялся с Земли, сам Гагарин являлся скорее пассажиром, хотя и великолепно подготовленным. Нужно отметить, что условия полёта были далеки от тех, что предлагаются ныне космическим туристам: Гагарин испытывал восьми-десятикратные перегрузки, был период, когда корабль буквально кувыркался, а за иллюминаторами горела обшивка и плавился металл. В течение полёта произошло несколько сбоев в различных системах корабля, но к счастью, космонавт не пострадал.

Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории освоения космоса посыпались одна за другой: был совершён первый в мире групповой космический полёт, затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (1963 г), состоялся полёт первого многоместного космического корабля, Алексей Леонов стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос (1965 г) - и все эти грандиозные события - целиком заслуга отечественной космонавтики. Наконец, 21 июля 1969 г состоялась первая высадка человека на Луну: американец Нил Армстронг сделал тот самый «маленький-большой шаг».

Лучший вид в Солнечной системе

Космонавтика - сегодня, завтра и всегда

Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Над нами летают сотни спутников и тысячи прочих нужных и бесполезных объектов, за секунды до восхода солнца из окна спальни можно увидеть вспыхнувшие в ещё невидимых с земли лучах плоскости солнечных батарей Международной космической станции, космические туристы с завидной регулярностью отправляются «бороздить просторы» (тем самым воплощая в реальность ерническую фразу «если очень захотеть, можно в космос полететь») и вот-вот начнётся эра коммерческих суборбитальных полётов с чуть ли не двумя отправлениями ежедневно. Освоение космоса управляемыми аппаратами и вовсе поражает всякое воображение: тут и снимки давно взорвавшихся звёзд, и HD-изображения дальних галактик, и веские доказательства возможности существования жизни на других планетах. Корпорации-миллиардеры уже согласовывают планы по строительству на орбите Земли космических отелей, да и проекты колонизации соседних нам планет давно не кажутся отрывком из романов Азимова или Кларка. Очевидно одно: однажды преодолев земное тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хочется пожелать только, чтобы нас никогда не покидала красота ночного неба и мириадов мерцающих звёзд, по-прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни творения.

Космос раскрывает свои тайны

Академик Благонравов остановился на некоторых новых достижениях советской науки: в области физики космоса.

Начиная со 2 января 1959 года, при каждом полете советских космических ракет проводилось исследование излучений на больших расстояниях от Земли. Детальному изучению подвергся открытый советскими учеными так называемый внешний радиационный пояс Земли. Изучение состава частиц радиационных поясов с помощью различных сцинтилляционных и газоразрядных счетчиков, находившихся на спутниках и космических ракетах, позволило установить, что во внешнем поясе присутствуют электроны значительных энергий до миллиона электронвольт и даже выше. При торможении в оболочках космических кораблей они создают интенсивное пронизывающее рентгеновское излучение. При полете автоматической межпланетной станции в сторону Венеры была определена средняя энергия этого рентгеновского излучения на расстояниях от 30 до 40 тысяч километров от центра Земли, составляющая около 130 килоэлектронвольт. Эта величина мало изменялась с изменением расстояния, что позволяет судить о постоянном энергетическом спектре электронов в этой области.

Уже первые исследования показали нестабильность внешнего пояса радиации, перемещения максимума интенсивности, связанные с магнитными бурями, вызываемыми солнечными корпускулярными потоками. Последние измерения с автоматической межпланетной станции, запущенной в сторону Венеры, показали, что хотя ближе к Земле происходят изменения интенсивности, но наружная граница внешнего пояса при спокойном состоянии магнитного поля практически на протяжении двух лет оставалась постоянной как по интенсивности, так и по пространственному расположению. Исследования последних лет позволили также построить модель ионизованной газовой оболочки Земли на основе экспериментальных данных для периода, близкого к максимуму солнечной деятельности. Наши исследования показали, что на высотах меньше тысячи километров основную роль играют ионы атомарного кислорода, а начиная с высот, лежащих между одной и двумя тысячами километров, в ионосфере превалируют ионы водорода. Протяженность самой внешней области ионизованной газовой оболочки Земли, так называемой водородной «короны», весьма велика.

Обработка результатов измерений, проведенных на первых советских космических ракетах, показала, что на высотах примерно от 50 до 75 тысяч километров за пределами внешнего радиационного пояса обнаружены потоки электронов с энергиями, превышающими 200 электронвольт. Это позволило предположить существование третьего самого внешнего пояса заряженных частиц с большой интенсивностью потоков, но меньшей энергией. После пуска в марте 1960 года американской космической ракеты «Пионер V» были получены данные, которые подтвердили наши предположения о существовании третьего пояса заряженных частиц. Этот пояс, по-видимому, образуется в результате проникновения солнечных корпускулярных потоков в периферийные области магнитного поля Земли.

Были получены новые данные в отношении пространственного расположения радиационных поясов Земли, обнаружена область повышенной радиации в южной части Атлантического океана, что связано с соответствующей магнитной земной аномалией. В этом районе нижняя граница внутреннего радиационного пояса Земли опускается до 250 – 300 километров от поверхности Земли.

Полеты второго и третьего кораблей-спутников дали новые сведения, которые позволили составить карту распределения радиации по интенсивности ионов над поверхностью земного шара. (Докладчик демонстрирует эту карту перед слушателями).

Впервые токи, создаваемые положительными ионами, входящими в состав солнечного корпускулярного излучения, были зарегистрированы вне магнитного поля Земли на расстояниях порядка сотен тысяч километров от Земли, при помощи трехэлектродных ловушек заряженных частиц, установленных на советских космических ракетах. В частности, на автоматической межпланетной станции, запущенной по направлению к Венере, были установлены ловушки, ориентированные на Солнце, одна из которых предназначалась для регистрации солнечного корпускулярного излучения. 17 февраля, во время сеанса связи с автоматической межпланетной станцией, было зарегистрировано прохождение ее через значительный поток корпускул (с плотностью порядка 10 9 частиц на квадратный сантиметр в секунду). Это наблюдение совпало с наблюдением магнитной бури. Такие опыты открывают пути к установлению количественных соотношений между геомагнитными возмущениями и интенсивностью солнечных корпускулярных потоков. На втором и третьем кораблях-спутниках была изучена в количественном выражении радиационная опасность, вызываемая космическими излучениями за пределами земной атмосферы. Эти же спутники были использованы для исследования химического состава первичного космического излучения. Новая аппаратура, установленная на кораблях-спутниках, включала фотоэмульсионный прибор, предназначенный для экспонирования и проявления непосредственно на борту корабля стопки толстослойных эмульсий. Полученные результаты имеют большую научную ценность для выяснения биологического влияния космических излучений.

Технические проблемы полета

Далее докладчик остановился на ряде существенных проблем, обеспечивших организацию полета человека в космос. Прежде всего надо было решить вопрос о методах выведения на орбиту тяжелого корабля, для чего нужно было иметь мощную ракетную технику. Такая техника у нас создана. Однако недостаточно было сообщить кораблю скорость, превышающую первую космическую. Необходима была еще и высокая точность выведения корабля на заранее рассчитанную орбиту.

Следует иметь в виду, что требования к точности движения по орбите в дальнейшем будут повышаться. Это потребует проведения коррекции движения с помощью специальных двигательных установок. К проблеме коррекции траекторий примыкает проблема маневра направленного изменения траектории полета космического аппарата. Маневры могут осуществляться с помощью импульсов, сообщаемых реактивным двигателем на отдельных специально выбранных участках траекторий, либо с помощью тяги, действующей длительное время, для создания которой применены двигатели электрореактивного типа (ионные, плазменные).

В качестве примеров маневра можно указать переход на более высоко лежащую орбиту, переход на орбиту, входящую в плотные слои атмосферы для торможения и посадки в заданном районе. Маневр последнего типа применялся при посадке советских кораблей-спутников с собаками на борту и при посадке корабля-спутника «Восток».

Для осуществления маневра, выполнения ряда измерений и для других целей необходимо обеспечить стабилизацию корабля-спутника и его ориентацию в пространстве, сохраняемую в течение определенного промежутка времени или изменяемую по заданной программе.

Переходя к проблеме возвращения на Землю, докладчик остановился на следующих вопросах: торможение скорости, защита от нагрева при движении в плотных слоях атмосферы, обеспечение приземления в заданном районе.

Торможение космического аппарата, необходимое для гашения космической скорости, может быть осуществлено либо с помощью специальной мощной двигательной установки, либо посредством торможения аппарата в атмосфере. Первый из этих способов требует весьма больших запасов веса. Использование сопротивления атмосферы для торможения позволяет обойтись сравнительно небольшими дополнительными весами.

Комплекс проблем, связанных с разработкой защитных покрытий при торможении аппарата в атмосфере и организацией процесса входа с приемлемыми для организма человека перегрузками, представляет собой сложную научно-техническую задачу.

Бурное развитие космической медицины поставило на повестку дня вопрос о биологической телеметрии как об основном средстве врачебного контроля и научного медицинского исследования во время космического полета. Использование радиотелеметрии накладывает специфический отпечаток на методику и технику медико-биологических исследований, поскольку к аппаратуре, размещаемой на борту космических кораблей, предъявляется ряд специальных требований. Эта аппаратура должна иметь очень небольшой вес, малые габариты. Она должна быть рассчитана на минимальное энергопотребление. Кроме того, бортовая аппаратура должна устойчиво работать на активном участке и при спуске, когда действуют вибрации и перегрузки.

Датчики, предназначенные для преобразования физиологических параметров в электрические сигналы, должны быть миниатюрными, рассчитанными на длительную работу. Они не должны создавать неудобств космонавту.

Широкое применение радиотелеметрии в космической медицине заставляет исследователей обратить серьезное внимание на конструирование такой аппаратуры, а также на согласование объема необходимой для передачи информации с емкостью радиоканалов. Поскольку новые задачи, стоящие перед космической медициной, приведут к дальнейшему углублению исследований, к необходимости значительного увеличения количества регистрируемых параметров, потребуется внедрение систем, запоминающих информации, и методов кодирования.

В заключение докладчик остановился на вопросе о том, почему для первого космического путешествия был выбран именно вариант облета Земли по орбите. Этот вариант представлял собою решительный шаг к завоеванию космического пространства. Им обеспечивалось исследование вопроса о влиянии длительности полета на человека, решалась задача управляемого полета, задача управления спуском, вхождения в плотные слои атмосферы и благополучного возвращения на Землю. По сравнению с этим полет, осуществленный недавно в США, представляется малоценным. Он мог иметь значение как промежуточный вариант для проверки состояния человека при этапе набора скорости, при перегрузках во время спуска; но после полета Ю. Гагарина в такой проверке уже не было надобности. В этом варианте эксперимента безусловно преобладал элемент сенсации. Единственную ценность этого полета можно видеть в проверке действия разработанных систем, обеспечивающих вхождение в атмосферу и приземление, но, как мы видели, проверка подобных систем, разработанных у нас в Советском Союзе для более сложных условий, была надежно осуществлена еще ранее первого космического полета человека. Таким образом, ни в какое сравнение не могут быть поставлены достижения, полученные у нас 12 апреля 1961 г., с тем, что до настоящего времени оказалось достигнуто в США.

И как бы ни старались, говорит академик, враждебно настроенные по отношению к Советскому Союзу люди за рубежом своими измышлениями умалить успехи нашей науки и техники, весь мир оценивает эти успехи должным образом и видит, насколько вырвалась наша страна вперед по пути технического прогресса. Я лично был свидетелем того восторга и восхищения, которые были вызваны известием об историческом полете нашего первого космонавта среди широких масс итальянского народа.

Полет прошел исключительно успешно

Доклад о биологических проблемах космических полетов сделал академик Н. М. Сисакян. Он охарактеризовал основные этапы развития космической биологии и подвел некоторые итоги научных биологических исследований, связанных с космическими полетами.

Докладчик привел медико-биологические характеристики полета Ю. А. Гагарина. В кабине поддерживалось барометрическое давление в пределах 750 – 770 миллиметров ртутного столба, температура воздуха – 19 – 22 градуса Цельсия, относительная влажность – 62 – 71 процент.

В предстартовом периоде, примерно за 30 минут до старта космического корабля, частота сердечных сокращений составила 66 в минуту, частота дыхания – 24. За три минуты до старта некоторое эмоциональное напряжение проявилось в увеличении частоты пульса до 109 ударов в минуту, дыхание продолжало оставаться ровным и спокойным.

В момент старта корабля и постепенного набора скорости частота сердцебиения возросла до 140 – 158 в минуту, частота дыхания составляла 20 – 26. Изменения физиологических показателей на активном участке полета, по данным телеметрической записи электрокардиограмм и пнеймограмм, были в допустимых пределах. К концу активного участка частота сердечных сокращений составила уже 109, а дыхания – 18 в минуту. Иными словами, эти показатели достигли значений, характерных для ближайшего к старту момента.

При переходе к невесомости и полете в этом состоянии показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем последовательно приближались к исходным значениям. Так, уже на десятой минуте невесомости частота пульса достигла 97 ударов в минуту, дыхания – 22. Работоспособность не нарушилась, движения сохранили координацию и необходимую точность.

На участке спуска, при торможении аппарата, когда вновь возникали перегрузки, были отмечены кратковременные, быстро преходящие периоды учащения дыхания. Однако уже при подходе к Земле дыхание стало ровным, спокойным, с частотой около 16 в минуту.

Через три часа после приземления частота сердечных сокращений составляла 68, дыхание – 20 в минуту, т. е. величины, характерные для спокойного, нормального состояния Ю. А. Гагарина.

Все это свидетельствует о том, что полет прошел исключительно успешно, самочувствие и общее состояние космонавта на всех участках полета было удовлетворительным. Системы жизнеобеспечения работали нормально.

В заключение докладчик остановился на важнейших очередных проблемах космической биологии.

Освоение космоса – это процесс изучения и исследования космического пространства, с помощью специальных пилотируемых аппаратов, а также автоматических аппаратов.

I-этап – первый запуск космического аппарата

Датой, когда началось освоение космоса считается 4 октября 1957 года – это день, когда Советский Союз в рамках своей космической программы первым запустил в космос космический аппарат – Спутник-1. В этот день, ежегодно в СССР, а затем и в России отмечается День космонавтики.США и СССР соревновались между собой в освоении космоса и первый бой остался за Союзом.

II-этап – первый человек в космосе

Еще более важным днем в рамках освоения космоса в Советском Союзе считается первый запуск космического корабля с человеком на борту, коим стал Юрий Гагарин.Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос и вернулся живым и невредимым на Землю.

III-этап – первая высадка на Луну

Хотя Советский Союз первым вышел в космос и даже первым запустил на орбиту Земли человека, но США стали первыми, чьи астронавты смогли совершить удачную посадку на ближайшем космическом теле от Земли – на спутнике Луна.Это судьбоносное событие произошло 21 июля 1969 в рамках космической программы NASA – «Аполлон-11». Первым человеком, кто вступил на поверхность земли стал американец Нил Армстронг. Тогда была в новостях была сказана знаменитая фраза: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачек для всего человечества». Армстронгу не только удалось побывать на поверхности Луны, но и привезти пробы грунта на Землю.

IV-этап – человечество выходит за пределы Солнечной системы

В 1972 году был запущен космический аппарат под названием «Пионер-10», который пройдя рядом с Сатурном, отправился за пределы Солнечной системы. И хотя «Пионер-10» не сообщил ничего нового о мире за пределами нашей системы, он стал доказательством, что выйти в другие системы человечество способно.V-этап – запуск многоразового корабля «Колумбия»

В 1981 году NASA запускают многоразовый космический корабль под названием «Колумбия», которая находиться в строю на протяжении более чем двадцати лет и совершает практически тридцать путешествий в открытый космос, предоставляя невероятно полезную информацию о нем человеку. Шаттл «Колумбия» уходит на покой в 2003 году и уступает место более новым космическим кораблям.VI-этап – запуск космической орбитальной станции «Мир»

В 1986 году СССР запускает на орбиту космическую станцию «Мир», которая функционировала до 2001 года. В общей сложности на ней пребывали более 100 космонавтов и было совершенно более 2 тыс. важнейших экспериментов.

Мысли о проникновении человека в космическое пространство совсем недавно считались нереальными. И все же полет в космос стал реальностью потому, что ему предшествовал и, по-видимому, сопровождал его полет фантазии.

Прошло всего 50 лет с тех пор, как человек «шагнул в космос», а кажется, что это случилось давным-давно. Стали привычными космические полеты, а ведь каждый полет – это героический поступок.

Время меняет темп жизни, каждая эпоха характеризуется конкретными научными открытиями и их практическим использованием. Современное состояние космонавтики, когда на орбитальных станциях в длительных космических полетах работают космонавты, когда по маршруту Земля – орбитальная станция курсируют пилотируемые и автоматические и грузовые транспортные корабли, содержание работ, которые выполняют космонавты, позволяет говорить об исключительно народно-хозяйственном и научном значении практического освоения космоса

Объективный и тщательный контроль за состоянием земной атмосферы возможен только из космоса. Искусственные спутники связи, космическая метеослужба, космическая геологоразведка и многое другое решают важные государственные вопросы и задачи. Из космоса впервые получены сведения о загрязнении озера Байкал, о величине нефтяных пятен в океане, об интенсивном наступлении пустынь на леса и степи.

Главные имена

Люди издавна мечтали о полетах к звездам, они предлагали сотни разнообразных летательных машин, способных преодолеть земное притяжение и выйти в космос. И лишь в 20 веке мечта землян осуществилась…

И огромный вклад в осуществление этой мечты внесли наши соотечественники.

Николай Иванович Кибальчич (1897-1942), уроженец Черниговской губернии – гениальный изобретатель, приговоренный к смертной казни за изготовление бомб, которыми был убит император Александр II. В ожидании исполнения приговора, в казематах Петропавловской крепости, он создал проект ракеты, управляемой человеком, но о его идеях ученые узнали лишь спустя 37 лет, в 1916 году. Некоторые элементы этого проекта настолько хорошо продуманы, что используются и до сих пор.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) не был знаком с Н. И. Кибальчичем, однако их можно считать родными братьями хотя бы потому, что оба они были верными сынами России, и потому, что оба были одержимы и проникнуты идеей освоения космического пространства. Великий труженик русской науки и техники К. Э. Циолковский - создатель теории реактивного движения в межпланетном пространстве. Разработал теорию многоступенчатых ракет, орбитальных спутников Земли, подробно рассмотрел возможность путешествия к иным планетам. Величайшая заслуга Циолковского перед человечеством состоит в том, что он открыл людям глаза на реальные пути осуществления космических полетов. В его работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1903 г.) дана стройная теория ракетного движения и доказано, что именно ракета явится средством грядущих межпланетных полетов.

Иван Всеволодович Мещерский (1859-1935) родился на два года позже К. Э. Циолковского. Теоретические исследования по механике тел переменной массы (вывел уравнение, которое до сих пор является исходным для определения тяги ракетного двигателя), сыгравшие столь значительную роль в развитии ракетостроения, поставили его имя в одном почетном ряду имен покорителей космоса.

А вот Фридрих Артурович Цандер (1887-1933)), урожененц Латвии, всю свою жизнь посвятил практической реализации идеи осуществления космических полетов. Он создал школу теории и конструирования реактивных двигателей, воспитал много талантливых последователей этого важного дела. Ф. А. Цандера сжигала страсть к космическим полетам. Он не дожил до дня запуска ракеты с его реактивным двигателем ДР-2, проложившей первую космическую трассу.

Сергей Павлович Королев (1907-1966) – главный конструктор ракет, первых искусственных спутников земли и пилотируемых летательных аппаратов. Его таланту, его энергии мы обязаны тем, что первый космический корабль был создан и успешно запущен именно в нашей стране.

С особой гордостью я называю имя своего земляка, Юрия Васильевича Кондратюка. Космическая биография Новосибирска началась с имени этого ученого-самоучки, который в 1929 г. издал результаты своих расчетов в книге «Завоевания межпланетных пространств». Именно на основе его трудов американские астронавты и советские автоматические станции достигали Луны. Война, оборвавшая его жизнь, не дала осуществиться всем его замыслам.

Неоценимый по значимости вклад в развитие космонавтики в нашей стране внес академик Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978) . Он возглавил решающий участок работ по изучению и освоению космоса. Выявление новых научных и технических задач, новых горизонтов в исследовании космического пространства, вопросы организации и управления полетом - это далеко не полный круг деятельности М. В. Келдыша.

Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт Земли. Вся страна восхищалась его подвигом. Он стал героем космоса благодаря своей воле, настойчивости и верности мечте, которая зародилась еще в детстве. Трагическая гибель оборвала его жизнь, но след от этой жизни остался навсегда – и на Земле и в космосе.

К сожалению, не могу назвать всех по именам и подробно рассказать обо всех тех ученых, инженерах, летчиках-испытателях и космонавтах, чей вклад в дело освоения космоса огромен. Но без названных имен космонавтика немыслима.(Приложение1)

Хронология событий

4 октября 1957 г. был запущен первый ИСЗ . Масса «Спутника-1» была 83,6 кг. Восемнадцатый Международный конгресс по астронавтике утвердил этот день началом космической эры . Первый спутник «говорил по-русски». «Нью-Йорк таймс» писала: «Этот конкретный символ будущего освобождения человека из-под власти сил, приковывающих его к Земле, создан и запущен советскими учеными и техническими специалистами. Все на Земле должны быть благодарны им. Это подвиг, которым может гордиться все человечество».

1957 и 1958 г.г . стали годами штурма первой космической скорости, годами искусственных спутников Земли. Появилась новая область науки – спутниковая геодезия.

4 января 1959 г . впервые было «преодолено» земное тяготение. Первая лунная ракета «Мечта» сообщила летательному аппарату «Луна-1» массой 361,3 кг вторую космическую скорость (11,2 км/с, стала первым искусственным спутником Солнца. Были решены сложные технические задачи, получены новые данные о радиационном поле Земли и космического пространства. С этого времени началось исследование Луны.

Одновременно продолжалась упорная и кропотливая подготовка к первому в истории Земли полету человека. 12 апреля 1961 г. в кабину космического корабля «Восток» поднялся тот, кому первому в мире предстояло шагнуть в неизведанную бездну космического пространства, гражданин СССР, летчик Военно-Воздушных Сил Юрий Алексеевич Гагарин. Потом были другие «Востоки». А 12 октября 1964 г. началась эпоха «Восходов», которые по сравнению с «Востоками» имели новые кабины, позволяющие космонавтам впервые осуществлять полеты без скафандров, новое приборное оборудование, улучшенные условия обзора, улучшенные системы мягкой посадки: скорость приземления практически доводилась до нуля.

В марте 1965 г . впервые человек вышел в открытый космос. Алексей Леонов летал в космосе рядом с космическим кораблем «Восход-2» со скоростью 28 000 км/ч.

Потом талантливыми головами и золотыми руками было вызвано к жизни новое поколение космических кораблей - «Союзы». На «Союзах» осуществлялось широкое маневрирование, ручная стыковка, была создана первая в мире экспериментальная космическая станция, впервые осуществлен переход из корабля в корабль. На орбитах начали функционировать и нести свою научную вахту орбитальные научные станции типа «Салют». Стыковку с ними осуществляют космические корабли семейства «Союз», технические возможности которых позволяют изменять высоту орбиты, осуществлять поиск другого корабля, сближаться с ним и причаливать. «Союзы» обрели полную свободу в космосе, так как могут осуществить автономный полет без участия наземного командно-измерительного комплекса.

Следует отметить, что в 1969 г. в исследовании космоса произошло событие, сопоставимое по значимости с первым полетом в космос Ю. А. Гагарина. Американский космический корабль «Аполлон-11» достиг Луны, и двое американских астронавтов 21 июля 1969 г. высадились на ее поверхность.

Спутники типа «Молния» проложили радиомост Земля - космос - Земля. Дальний Восток стал близким, так как радиосигналы по маршруту Москва- спутник - Владивосток пробегают за 0,03 с.

1975 год в истории космических исследований был отмечен выдающимся свершением - совместным полетом в космосе советского корабля «Союз» и корабля США «Аполлон».

С 1975 г . функционирует новый вид космического ретранслятора для цветных телепередач - спутник «Радуга».

2 ноября 1978 г. успешно завершен очень длительный в истории космонавтики (140 сут) пилотируемый полет. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков успешно приземлились в 180 км юго-восточнее г. Джезказгана. За время работы их на борту орбитального комплекса «Салют-6» - «Союз» - «Прогресс» выполнена широкая программа научно-технических и медико-биологических экспериментов, проведены исследования природных ресурсов и изучение природной среды.

Отмечу еще одно выдающееся событие в исследовании космоса. 15 ноября 1988г . орбитальный корабль многоразового использования «Буран», выведенный в космос уникальной ракетной системой «Энергия», выполнил двухвитковый полет по орбите вокруг Земли и приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур. Впервые в мире посадка корабля многоразового использования осуществлена в автоматическом режиме

В активе нашей космонавтики годичное пребывание на орбите и плодотворная научно-исследовательская деятельность. Длительная космическая командировка на станцию «Мир» закончилась для Владимира Титова и Мусы Макарова успешно. Они благополучно вернулись на родную Землю.