Российской империи в начале 19 века. Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX веке

На вопрос Помогите! Российская империя в первой половине 19 века. заданный автором Недосол

лучший ответ это 1.Общественные движения в России в первой четверти XIX в.

Первые годы царствования Александра I были отмечены заметным оживлением общественной жизни. Актуальные вопросы внутренней и внешней политики государства обсуждались в научных и литературных обществах, в кружках студентов и преподавателей, в светских салонах и в масонских ложах. В центре общественного внимания было отношение к Французской революции, крепостному праву и самодержавию.

Снятие запрета с деятельности частных типографий, разрешение ввозить книги из-за границы, принятие нового цензурного устава (1804) - все это оказало значительное влияние на дальнейшее распространение в России идей европейского Просвещения. Просветительские цели ставили перед собой И. П. Пнин, В. В. Попугаев, А. X. Востоков, А. П. Куницын, создавшие в Петербурге Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (1801-1825). Находясь под сильным влиянием взглядов Радищева, они переводили сочинения Вольтера, Дидро, Монтескье, публиковали статьи и литературные произведения.

Сторонники различных идейных направлений стали группироваться вокруг новых журналов. Популярностью пользовался “Вестник Европы”, издававшийся Н. М. Карамзиным, а затем В. А. Жуковским.

Большинство русских просветителей считали необходимым реформировать самодержавное правление и отменить крепостное право. Однако они составляли лишь небольшую часть общества и, кроме того, помня об ужасах якобинского террора, рассчитывали достичь своей цели мирным путем, через просвещение, нравственное воспитание и формирование гражданского сознания.

Основная масса дворянства и чиновничества была настроена консервативно. Взгляды большинства нашли отражение в “Записке о древней и новой России” Н. М. Карамзина (1811). Признавая необходимость перемен, Карамзин выступал против плана конституционных реформ, поскольку России, где “государь есть живой закон”, нужна не конституция, а пятьдесят “умных и добродетельных губернаторов”.

Огромную роль в развитии национального самосознания сыграла Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. Страна переживала огромный патриотический подъем, в народе и в обществе ожили надежды на широкие преобразования, все ждали перемен к лучшему - и не дождались. Первыми разочаровались крестьяне. Героические участники боев, спасители Отечества, они надеялись получить свободу, но из манифеста по случаю победы над Наполеоном (1814) услышали:

“Крестьяне, верный наш народ - да получат мзду свою от Бога”. По стране прокатилась волна крестьянских выступлений, количество которых в послевоенный период возросло. Всего по неполным данным за четверть века произошло около 280 крестьянских волнений, и примерно 2/3 из них - в 1813-1820 гг. Особенно длительным и ожесточенным было движение на Дону (1818-1820), в которое было вовлечено более 45 тыс. крестьян. Постоянными волнениями сопровождалось введение военных поселений. Одним из крупнейших было восстание в Чугуеве летом 1819 г.

2. Внешняя политика России в 1801 - начале 1812 г.

После вступления на престол Александр I начал придерживаться тактики отказа от политических и торговых договоров, заключенных его отцом. Внешнеполитическая позиция, выработанная им вместе с "молодыми друзьями", может быть охарактеризована как политика "свободных рук". Россия пыталась, сохранив свое положение великой державы, выступить в роли арбитра в англо-французском конфликте и, добившись уступок, связанных с плаванием в Восточном Средиземноморье российских судов, снизить военную напряженность на континенте.

Ответ от хворостина

[мастер]

1) Теория официальной народности - государственная идеология в период царствования Николая I, автором которой стал С. С. Уваров. В ее основе лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу. Основные принципы были изложены графом Сергеем Уваровым при вступлении в должность министра народного просвещения в своем докладе Николаю I «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения»

Позднее эта идеология стала коротко называться «Православие, Самодержавие, Народность» .

Согласно этой теории, русский народ глубоко религиозен и предан престолу, а православная вера и самодержавие составляют непременные условия существования России. Народность же понималась как необходимость придерживаться собственных традиций и отвергать иностранное влияние. Термин являлся своеобразной попыткой идеологического обоснования правительственного курса Николая I начала 1830-х годов. В рамках данной теории начальник III отделения Бенкендорф писал, что прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее выше всяких представлений.

За́падничество - сложившееся в 1830-х - 1850-х направление русской общественной и философской мысли, представители которого, в отличие от Славянофилов и почвенников, отрицали идею своеобразия и уникальности исторических судеб России. Особенности культурного, бытового и общественно-политического уклада России рассматривались западниками главным образом как следствие задержек и отставания в развитии. Западники полагали, что имеется единственный путь развития человечества, на котором Россия вынуждена догонять развитые страны Западной Европы.

Западники

В менее строгом понимании к западникам относят всех, ориентированных на западноевропейские культурные и идеологические ценности.

Наиболее заметными представителями западнического направления в русской литературе и философской мысли считаются П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Н. Х. Кетчер, В. П. Боткин, П. В. Анненков, Е. Ф. Корш, К. Д. Кавелин.

К западникам примыкали такие писатели и публицисты как Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, И. И. Панаев, А. Ф. Писемский, М. Е. Салтыков-Щедрин.

Славянофи́льство - литературно - философское течение общественной мысли , оформившееся в 40-х годах 19-го века , представители которого утверждают особый тип культуры, возникший на духовной почве православия, а также отрицают тезис западников о том, что Пётр Первый возвратил Россию в лоно европейских стран и она должна пройти этот путь в политическом, экономическом и культурном развитии .

Течение возникло в противовес западничеству, сторонники которого выступали за ориентацию России на западноевропейские культурные и идеологические ценности.

2)

P.S. к первому вопросу еще бы декабристы подошли

История человечества - это непрерывная борьба за территориальное господство. Великие империи то возникали на политической карте мира, то исчезали с нее. Некоторым из них суждено было оставить после себя неизгладимый след.

Персидская империя (империя Ахеменидов, 550 – 330 гг. до н. э.)

Создателем Персидской империи считается Кир II. Свои завоевания он начал в 550 году до н. э. с подчинения Мидии, вслед за которой были покорены Армения, Парфия, Каппадокия и Лидийское царство. Не стал помехой на пути расширения империи Кира и Вавилон, чьи мощные стены пали в 539 году до н. э.

Покоряя соседние территории, персы старались не разрушать завоеванные города, а по возможности сохранить их. Кир восстановил захваченный Иерусалим, как и многие финикийские города, посодействовав возвращению евреев из вавилонского пленения.

Персидская империя при Кире раскинула свои владения от Средней Азии до Эгейского моря. Только Египет остался не завоеванным. Страна фараонов покорилась наследнику Кира Камбизу II. Однако своего расцвета империя достигла при Дарии I, который с завоеваний переключился на внутреннюю политику. В частности, царь разделил империю на 20 сатрапий, которые полностью совпадали с территориями захваченных государств.

В 330 году до н. э. ослабевающая Персидская империя пала под натиском войск Александра Македонского.

Римская империя (27 г. до н. э. – 476 г.)

Древний Рим был первым государством, в котором правитель получил титул императора. Начавшись с Октавиана Августа, 500-летняя история Римской империи оказала самое непосредственное влияние на европейскую цивилизацию, а также оставила культурный след в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Уникальность Древнего Рима в том, что он был единственным государством, в чьи владения входило все побережье Средиземноморья.

В период расцвета Римской империи ее территории простирались от Британских островов до Персидского залива. По подсчетам историков, к 117 году население империи достигало 88 млн. человек, что составляло приблизительно 25% от общего числа жителей планеты.

Архитектура, строительство, искусство, право, экономика, военное дело, принципы государственного устройства Древнего Рима – это то, на чем зиждется фундамент всей европейской цивилизации. Именно в императорском Риме христианство приняло статус государственной религии и начало свое распространение по всему миру.

Византийская империя (395 – 1453)

Византийская империя не имеет равных по продолжительности своей истории. Зародившись на закате античности она просуществовала вплоть до окончания европейского средневековья. На протяжении более чем тысячи лет Византия являлась своеобразным связующим звеном между цивилизациями Востока и Запада, оказав влияние как на государства Европы, так и Малой Азии.

Но если западноевропейские и ближневосточные страны наследовали богатейшую материальную культуру Византии, то Древнерусское государство оказалось преемником ее духовности. Константинополь пал, но православный мир обрел свою новую столицу в Москве.

Расположенная на перекрестке торговых путей, богатая Византия была вожделенной землей для соседних государств. Достигнув максимальных границ в первые столетия после распада Римской империи, дальше она была вынуждена оборонять свои владения. В 1453 году Византия не устояла перед более могущественным противником – Османской империей. Со взятием Константинополя дорога на Европу для турок была открыта.

Арабский Халифат (632-1258)

В результате мусульманских завоеваний в VII–IX веках на территории всего Ближневосточного региона, а также отдельных областей Закавказья, Средней Азии, Северной Африки и Испании возникло теократическое исламское государство Арабский Халифат. Период Халифата вошел в историю под названием «Золотой век ислама», как время наивысшего расцвета исламской науки и культуры.

Один из халифов арабского государства Умар I целенаправленно закреплял за Халифатом характер воинствующей церкви, поощряя в своих подчиненных религиозное рвение и запрещая им владеть земельным имуществом в завоеванных странах. Умар это мотивировал тем, что «интересы помещика больше влекут его к мирной деятельности, чем к войне».

В 1036 году губительным для Халифата оказалось нашествие турок-сельджуков, однако разгром исламского государства довершили монголы.

Халиф Ан-Насир, желая расширить свои владения, обратился за помощью к Чингисхану, и сам того не ведая открыл путь для разорения мусульманского Востока многотысячной монгольской орде.

Монгольская империя (1206–1368)

Монгольская империя – крупнейшее по территории государственное образование в истории.

В период своего могущества – к концу XIII столетия империя простиралась от Японского моря до берегов Дуная. Общая площадь владений монголов достигала 38 млн. кв. км.

Учитывая огромные размеры империи управление ей из столицы – Каракорума было практически невозможно. Неслучайно после смерти Чингисхана в 1227 году начался процесс постепенного разделения завоеванных территорий на отдельные улусы, самым значительным из которых стала Золотая Орда.

Экономическая политика монголов в захваченных землях была примитивна: суть ее сводилась к обложению данью покоренных народов. Все собранное шло на поддержание нужд огромной армии, по некоторым данным, достигавшей полумиллиона человек. Монгольская конница была самым смертоносным оружием чингизидов, перед которым удавалось устоять не многим армиям.

Погубили империю междинастические распри – именно они остановили экспансию монголов на Запад. За этим вскоре последовала потеря завоеванных территорий и захват войсками династии Мин Каракорума.

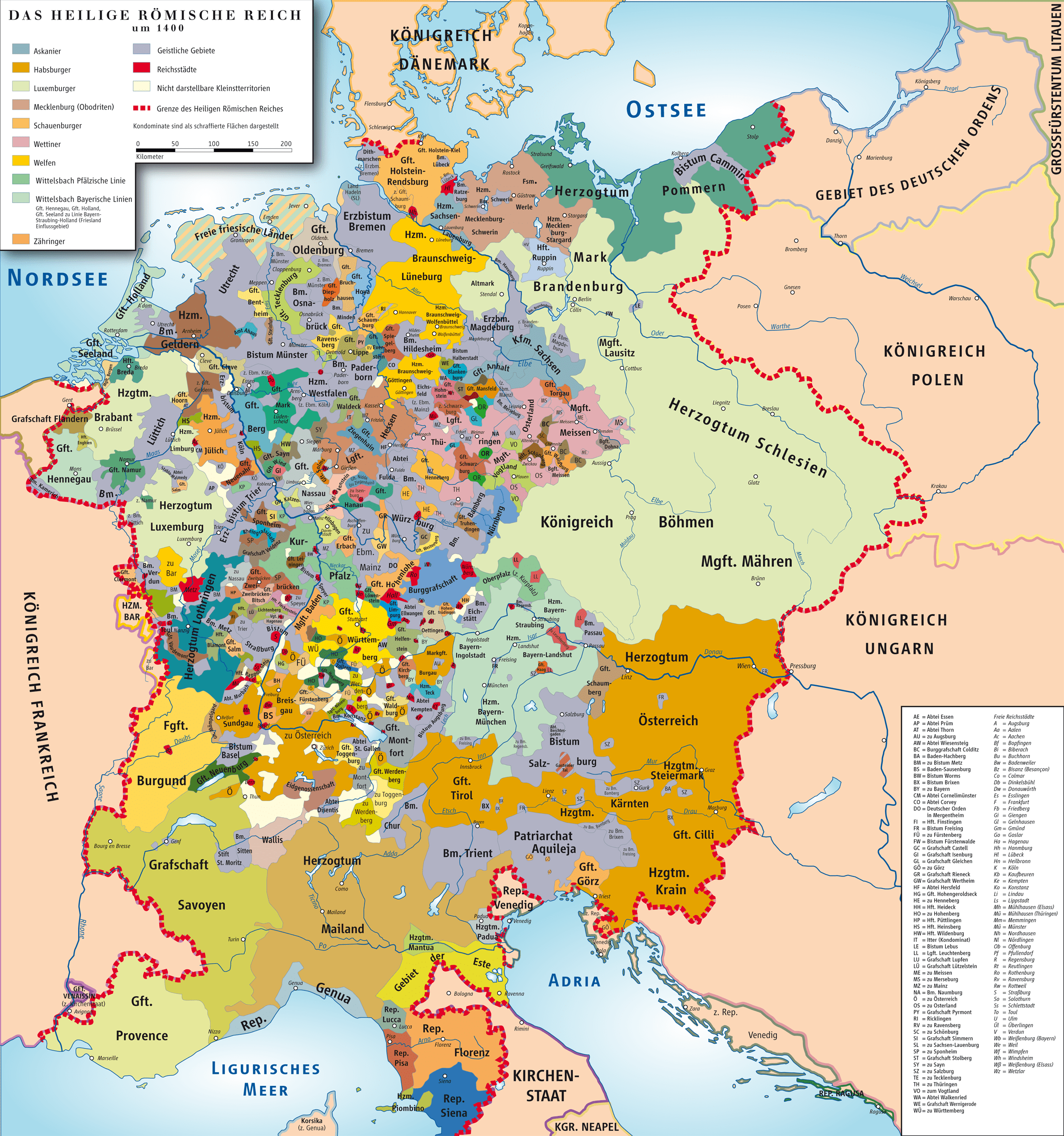

Священная Римская империя (962-1806)

Священная Римская империя это межгосударственное образование, просуществовавшее в Европе с 962 по 1806 годы. Ядром империи являлась Германия, к которой в период наивысшего расцвета государства присоединялись Чехия, Италия, Нидерланды, а также некоторые регионы Франции.

Практически весь период существования империи ее устройство имело характер теократического феодального государства, в котором императоры претендовали на высшую власть в христианском мире. Однако борьба с папским престолом и стремление обладать Италией значительно ослабили центральную власть империи.

В XVII столетии на ведущие позиции в Священной Римской империи выдвинулись Австрия и Пруссия. Но очень скоро антагонизм двух влиятельных членов империи, вылившийся в завоевательную политику поставил под угрозу целостность их общего дома. Конец империи в 1806 году положила крепнущая Франция во главе с Наполеоном.

Османская империя (1299–1922)

В 1299 году на Ближнем Востоке Османом I было создано тюркское государство, которому суждено было просуществовать более 600 лет и коренным образом повлиять на судьбы стран Средиземноморского и Черноморского регионов. Падение в 1453 году Константинополя стало той датой, когда Османская империя окончательно закрепилась в Европе.

Период наивысшего могущества Османской империи приходится на XVI-XVII столетия, но самых больших завоеваний государство добилось при султане Сулеймане Великолепном.

Границы империи Сулеймана I постирались от Эритреи на юге до Речи Посполитой на севере, от Алжира на западе до Каспийского моря на востоке.

Период с конца XVI вплоть до начала XX столетия отмечен кровопролитными военными конфликтами между Османской империей и Россией. Территориальные споры двух государств главным образом развернулись вокруг Крыма и Закавказья. Конец им положила Первая мировая война, по итогам которой Османская империя, разделенная между странами Антанты перестала существовать.

Британская империя (1497¬–1949)

Британская империя – крупнейшая колониальная держава как по территории, так и по численности населения.

Наибольших масштабов империя достигла к 30-м годам XX столетия: площадь земель Соединенного Королевства вместе с колониями насчитывала 34 млн. 650 тыс. кв. км., что составляло примерно 22% земной суши. Общее число населения империи достигало 480 млн. человек – каждый четвертый житель Земли был подданным Британской короны.

Успешности британской колониальной политики содействовало много факторов: сильные армия и флот, развитая промышленность, искусство дипломатии. Расширение империи значительным образом повлияло на мировую геополитику. В первую очередь это распространение по всему миру британских технологий, торговли, языка, а также форм государственного управления.

Деколонизация Британии произошла после окончания Второй мировой войны. Страна хоть и была среди государств-победителей, однако оказалась на грани банкротства. Только благодаря американскому займу в 3,5 млрд. долларов Великобритания смогла преодолеть кризис, но вместе с этим лишилась мирового господства и всех своих колоний.

Российская империя (1721–1917)

История Российской империи берет свое начало 22 октября 1721 года после принятия Петром I титула Императора Всероссийского. С этого времени и вплоть до 1905 года становившийся во главе государства монарх был наделен абсолютной полнотой власти.

По площади Российская империя уступала только Монгольской и Британской империям – 21 799 825 кв. км, и являлась второй (после Британской) по численности населения – около 178 млн. человек.

Постоянное расширение территории – характерная особенность Российской империи. Но если продвижение на восток носило большей частью мирный характер, то на западе и юге свои территориальные претензии России приходилось доказывать через многочисленные войны – с Швецией, Речью Посполитой, Османской империей, Персией, Британской империей.

Рост Российской империи всегда с особой настороженностью воспринимался Западом. Негативному восприятию России поспособствовало появление так называемого «Завещания Петра Великого» – документа, сфабрикованного в 1812 году французскими политическими кругами. «Государство Российское должно установить власть над всей Европой», – это одна из ключевых фраз Завещания, которая еще долго будет будоражить умы европейцев.

На вопрос Подскажите пожалуйста, какие территории были присоединены к Российской империи в 19 веке. заданный автором Обособить

лучший ответ это В начале XIX в. территория России составляла 16 млн км2.

В течение первой половины XIX в. в состав России были включены

Финляндия (1809),

Царство Польское (1815),

Бессарабия (1812),

почти все Закавказье (1801-1829),

Черноморское побережье Кавказа (от устья реки Кубани до Поти - 1829).

В 60-х гг. за Россией был закреплен Уссурийский край (Приморье) , завершился процесс вхождения в состав России большей части казахских земель, начавшийся еще в 30-е гг. XVIII в.

К 1864 г. были окончательно завоеваны горные районы Северного Кавказа.

В середине 70-х - начале 80-х гг. в состав территории Российской империи вошла значительная часть Средней Азии, а над остальной ее территорией был установлен протекторат.

В 1875 г. Япония признала права России на остров Сахалин, а к Японии отошли Курильские острова.

В 1878 г. к России были присоединены небольшие земли в Закавказье.

Единственной территориальной потерей России стала продажа США в 1867 г. Аляски вместе с Алеутскими островами (1,5 млн км2), в результате чего она «ушла» с американского континента.

В XIX в. завершился процесс формирования территории Российской империи и было достигнуто геополитическое равновесие ее границ.

К концу XIX в. ее территория составляла 22,4 млн км2

Ответ от Евровидение

[гуру]

Финляндия, Закавказье, Средняя Азия, Бесарабия.

Ответ от романов

[новичек]

ага

Ответ от Просверлить

[гуру]

Подскажите пожалуйста, какие территории были присоединены к Российской империи в 19 веке.

ответ:

оНИ БЫЛИ ЗАВОЕВАНЫ

Ответ от АК-61

[активный]

ЗАВОЕВАНИЕ и ПРИСОЕДИНЕНИЕ - далеко не всегда одно и тоже. Так, например, по итогам испано-американской войны 1898 года отвоеванные (завоёванные) США у Испании территории были обустроены следующим образом:

1. Гуам, Пуэрто-Рико и Филиппины - ПРИСОЕДИНЕНЫ к США в качестве колоний/владений.

2. Куба - перешла под временное УПРАВЛЕНИЕ США, с 1902 - преобразована в формально "суверенное" государство.

3. Каролинские и Северные Марианские острова - проданы Германии.

Луизиана, Аляска и др. - присоединены к США, но не ЗАВОЁВАНЫ, а КУПЛЕНЫ.

Гавайские острова - присоединены к США, но не ЗАВОЁВАНЫ, а АННЕКСИРОВАНЫ. Войны не было ВООБЩЕ.

Египет был завоёван и оккупирован Великобританией в 1882-1953, но не присоединялся к Британской Империи, оставаясь формально независимым. Лишь в 1914-22 Египту был дан статус временного протектората Великобритании.

Что касается Российской империи, то тоже пара примеров:

1. Маньчжурия и Внешняя Монголия были ЗАВОЁВАНЫ Россией, но не присоединены, формально оставаясь частью Китая.

2. Квантунский полуостров (с Порт-Артуром) был присоединён к России в качестве ВЛАДЕНИЯ, но не завоёван, а КУПЛЕН (арендован).

Ответ от Даниил Зеников

[новичек]

Антоний и Октавиан разделили между собою империю: первый взял себе восточные провинции, женился на египетской царице Клеопатре и стал жить в Александрии, второй остался в Риме. Между ними никогда не было дружбы, каждый из них искал единовластия. Октавиан, более предусмотрительный, заставил сенат объявить Антония врагом отечества, разбил флот Антония у берегов Греции и последовал за ним в Египет. Антоний и Клеопатра покончили самоубийством, а царство Птолемеев в 30 г. до Р. X. было присоединено к римской империи.

Октавиан достиг той же цели, что и Цезарь. Он казался менее даровитым, был невзрачен, застенчив, скрытен, у него не было военного таланта, как у Цезаря. Ему много помогло само положение дел.

Долгая война во всех областях кругом Средиземного моря утомила большинство людей: очень многие искали покоя и теснились к сильному человеку, надеясь на его охрану. Так, примкнул к Октавиану поэт Гораций, который бился в последний раз за республику под начальством Брута и Кассия. В одном стихотворении Гораций вспоминал потом, что "нехорошо бросил свой щит", т. е. бежал с поля битвы; но он горячо советовал своим друзьям покинуть войну и участие в смутах, чтобы уйти от всех опасностей. Вместе с тем в борьбе погибли по большей части независимые гордые нобили, которые не хотели видеть никакого господина над собой. Жители провинций привыкли подчиняться Риму; им было все равно, пришлет ли им начальника римский сенат или военный правитель из Рима. Население самого Рима мирилось с тем властителем, который готов был больше всех дарить ему.

Но Октавиан добился власти также своим терпением и искусством. Он не принимал названия диктатора, которое напоминало торжество Суллы и Цезаря; он не хотел ни в титуле, ни в обстановке ничего такого, что было бы похоже на царя, чтобы не раздражать старых привычек и понятий римлян. Между прочим он принял звание трибуна. В то же время Октавиан постоянно повторял, что его главная забота – восстановить в Риме старинный порядок. Он старался окружить себя остатками старинных аристократических фамилий. В его дворце был хорошо принят историк Тит Ливии, который в огромном сочинении своем возвеличил республику, изобразив возвышенным ораторским слогом ее судьбу от древнейших времен.

Октавиан назвался принцепсом, т. е. первым человеком в государстве. Это значило, что он как бы считается уполномоченным на свою власть от народа. Он решил не пугать население Италии военными силами: солдат увели и расставили по границам. Наконец Октавиан поделился со старыми господами, нобилями. В важных случаях принцепс советовался с сенатом, как раньше это делали консулы.

Было положено, что по-прежнему сенат будет распоряжаться старинными провинциями: сенат будет посылать туда наместников из своей среды. Области вновь присоединенные, пограничные остались за Октавианом: Галлия, бывшее владение Цезаря, и богатый Египет, который захватил сам Октавиан. В этих областях стояли все римские войска, около 250.000, чтобы держать в повиновении недавно покоренных жителей и оберегать границу. Войска были подчинены Октавиану, солдаты приносили присягу только ему. Старое название военного императора он присвоил себе одному; оно означало теперь власть верховного главнокомандующего. Императором звали его в провинциях. В свои области Октавиан посылал для управления своих офицеров и приказчиков.

Принцепс и народ

Народ перестали созывать на собрания. Однако новый правитель должен был также угождать столичному населению, как раньше это делали народные вожди или сенат. Он только принял один на свой счет все траты, как прежде делались в пользу народа разными лицами. Принцепс взял на себя прокормление столичных пролетариев хлебом: его чиновники заготовляли, привозили морем нужное количество зерна, складывали его в огромные магазины, которые занимали целый го

Ответ от Mikhail Basmanov

[эксперт]

В 1867 году, согласно документам, при царе Александре 2, была продажа Россией Аляски США. Фактически документами о продаже Аляски прикрывалась оплата услуг военных моряков России (военная помощь) правительству США. Аляску Россия продала в 1867 году потому, что это была территория, захвачена Россией у Великой Тартарии. Великая Тартария занимала раньше, на материке Евразия, пространство по территории больше территории СССР. Такие отдалённые территории контролировать России было сложно и Тартария могла их вернуть обратно. Ведь Тартария существовала, согласно картам, и в 1867 году, но уже как остатки Великой Тартарии в Средней Азии. А с помощью США о русской Америке можно было не беспокоиться. И это было тогда, правительству России важнее, чем люди и природные богатства Аляски.

Ответ от DimaMister13

[эксперт]

Территории Грузии, Абхазии, Армении, Молдовы.

Российская империя на Википедии

Российская империя

Рябина круглолистная на Википедии

Посмотрите статью на википедии про Рябина круглолистная

Формирование территории Российской империи на Википедии

Посмотрите статью на википедии про Формирование территории Российской империи

В начале XIX в. произошло официальное закрепление границ российских владений в Северной Америке и на севере Европы. Петербургскими конвенциями 1824 г. были определены границы с американскими () и английскими владениями. Американцы обязались не селиться севернее 54°40′ с. ш. на побережье, а русские — южнее. Граница русских и британских владений проходила по берегу Тихого океана от 54° с. ш. до 60° с. ш. на расстоянии 10 миль от кромки океана, учитывая все изгибы побережья. Петербургской российско-шведской конвенцией 1826 г. была установлена российско-норвежская граница.

Новые войны с Турцией и Ираном привели к дальнейшему расширению территории Российской империи. По Аккерманской конвенции с Турцией 1826 г. закрепила за собой Сухум, Анаклию и Редут-Кале. В соответствии с Адрианопольским мирным договором 1829 г. Россия получила устье Дуная и побережье Черного моря от устья Кубани до поста Святого Николая, включая Анапу и Поти, а также Ахалцихский пашалык. В эти же годы к России присоединились Балкария и Карачай. В 1859-1864 гг. в состав России вошли Чечня, нагорный Дагестан и горские народы (адыги и др.), которые вели войны с Россией за свою самостоятельность.

После русско-персидской войны 1826-1828 гг. Россия получила Восточную Армению (Эриванское и Нахичеванское ханства), что было признано Туркманчайским договором 1828 г.

Поражение России в Крымской войне с Турцией, действовавшей в союзе с Великобританией, Францией и Сардинским королевством, привело к потере ею устья Дуная и южной части Бессарабии, что утверждено Парижским миром 1856 г. При этом Черное море признавалось нейтральным. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. завершилась присоединением Ардагана, Батума и Карса и возвращением придунайской части Бессарабии (без устьев Дуная).

Были установлены границы Российской империи на Дальнем Востоке, бывшие до этого во многом неопределенными и спорными. По Симодскому договору с Японией 1855 г. была проведена русско-японская морская граница в районе Курильских островов по проливу Фриза (между островами Уруп и Итуруп), а остров Сахалин признан неразделенным между Россией и Японией (в 1867 г. он был объявлен совместным владением этих стран). Разграничение российских и японских островных владений продолжилось в 1875 г., когда Россия по Петербургскому договору уступила Японии Курильские острова (к северу от пролива Фриза) в обмен на признание Сахалина владением России. Однако после войны с Японией 1904-1905 гг. Россия по Портсмутскому миру была вынуждена уступить Японии южную половину острова Сахалин (от 50-й параллели).

По условиям Айгунского (1858) договора с Китаем Россия получила территории по левому берегу Амура от Аргуни до устья, ранее считавшиеся неразделенными, а Приморье (Уссурийский край) признано общим владением. Пекинский трактат 1860 г. оформил окончательное присоединение Приморья к России. В 1871 г. Россия присоединила к себе принадлежавший Цинской империи Илийский край с городом Кульджа, но уже через 10 лет он был возвращен Китаю. При этом была исправлена в пользу России граница в районе озера Зайсан и Черного Иртыша.

В 1867 г., царское правительство уступило все свои колонии Североамериканским Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов.

С середины XIX в. продолжилось начатое еще в XVIII в. продвижение российских владений в Среднюю Азию. В 1846 г. объявил о добровольном принятии российского подданства казахский Старший жуз (Большая Орда), а в 1853 г. была завоевана кокандская крепость Ак-Мечеть. В 1860 г. было завершено присоединение Семиречья, а в 1864-1867 гг. были присоединены части Кокандского ханства (Чимкент, Ташкент, Ходжент, Зачирчикский край) и Бухарского эмирата (Ура-Тюбе, Джизак, Яны-Курган). В 1868 г. бухарский эмир признал себя вассалом русского царя, а Самаркандский и Катта-курганский округа эмирата и Зеравшанская область были присоединены к России. В 1869 г. было присоединено к России побережье Красноводского залива, а в следующем году — полуостров Мангышлак. По Гендемианскому мирному договору с Хивинским ханством в 1873 г. последнее признало вассальную зависимость от России, а земли по правому берегу Амударьи вошли в состав России. В 1875 г. вассалом России стало Кокандское ханство, а в 1876 г. оно было включено в состав Российской империи как Ферганская область. В 1881-1884 гг. были присоединены к России земли, населенные туркменами, а в 1885 г. — Восточный Памир. Соглашениями 1887 и 1895 гг. были разграничены русские и афганские владения по Амударье и на Памире. Таким образом, было завершено формирование границы Российской империи в Средней Азии.

Кроме земель, присоединенных к России в результате войн и мирных договоров, территория страны увеличивалась за счет вновь открываемых земель в Арктике: в 1867 г. был открыт остров Врангеля, в 1879-1881 гг. — острова Де-Лонга, в 1913 г. — острова Северная Земля.

Дореволюционные изменения российской территории завершились установлением протектората над Урянхайским краем (Тувой) в 1914 г.

Географические исследования, открытия и картографирование

Европейская часть

Из географических открытий в европейской части России следует назвать открытие Донецкого кряжа и Донецкого угольного бассейна, сделанные Е. П. Ковалевским в 1810-1816 гг. и в 1828 г.

Несмотря на отдельные неудачи (в частности, поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. и потери территории в результате русско-японской войны 1904-1905 гг.) Российская империя к началу Первой мировой войны обладала обширнейшими территориями и была величайшей по площади страной мира.

Академические экспедиции В. М. Севергина и А. И. Шерера в 1802-1804 гг. на северо-запад России, в Белоруссию, Прибалтику и Финляндию были посвящены, главным образом, минералогическим изысканиям.

Период географических открытий в обжитой европейской части России закончился. В XIX в. экспедиционные исследования и их научное обобщение, в основном, были тематическими. Из них можно назвать районирование (в основном, сельскохозяйственное) Европейской России на восемь широтных полос, предложенное Е. Ф. Канкрином в 1834 г.; ботанико-географическое районирование Европейской России Р. Э. Траутфеттера (1851); исследования природных условий Балтийского и Каспийского морей, состояния там рыболовства и других промыслов (1851-1857), проведенные К. М. Бэром; труд Н. А. Северцова (1855) по животному миру Воронежской губернии, в котором он показал глубокие связи между животным миром и физико-географическими условиями, а также установил закономерности распределения лесов и степей в связи с характером рельефа и грунтов; классические почвенные исследования В. В. Докучаева в черноземной зоне, начатые в 1877 г.; особую экспедицию под руководством В. В. Докучаева, организованную Лесным департаментом для всестороннего изучения природы степей и изыскания способов борьбы с засухой. В этой экспедиции впервые был применен стационарный метод исследования.

Кавказ

Присоединение к России Кавказа вызвало необходимость исследования новых российских земель, изученность которых была слабой. В 1829 г. Кавказская экспедиция Академии наук под руководством А. Я. Купфера и Э. X. Ленца исследовала Скалистый хребет в системе Большого Кавказа, определила точные высоты многих горных вершин Кавказа. В 1844-1865 гг. природные условия Кавказа изучал Г. В. Абих. Им были детально изучены орография и геология Большого и Малого Кавказа, Дагестана, Колхидской низменности, составлена первая общая орографическая схема Кавказа.

Урал

К числу работ, развивших географическое представление об Урале, относятся описание Среднего и Южного Урала, сделанное в 1825-1836 гг. А. Я. Купфером, Э. К. Гофманом, Г. П. Гельмерсеном; публикация “Естественной истории Оренбургского края” Э. А. Эверсмана (1840), в которой дана всесторонняя характеристика природы этой территории с хорошо обоснованным естественным делением; экспедиция Русского географического общества на Северный и Полярный Урал (Э. К. Гофман, В. Г. Брагин), во время которой была открыта вершина Константинов Камень, открыт и исследован хребет Пай-Хой, составлена опись, послужившая основой составления карты исследованной части Урала. Заметным событием было путешествие в 1829 г. выдающегося немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта на Урал, Рудный Алтай и к берегам Каспия.

Сибирь

В XIX в. продолжились исследования Сибири, многие районы которой были изучены очень слабо. На Алтае в 1-й половине века были открыты истоки р. Катуни, исследовано Телецкое озеро (1825-1836, А. А. Бунге, Ф. В. Геблер), реки Чулышман и Абакан (1840-1845, П. А. Чихачёв). Во время путешествий П. А. Чихачёвым выполнены физико-географические и геологические исследования.

В 1843-1844 гг. А. Ф. Миддендорфом собран обширный материал по орографии, геологии, климату, вечной мерзлоте и органическому миру Восточной Сибири и Дальнего Востока, впервые были получены сведения о природе Таймыра, Алданского нагорья, Станового хребта. По материалам путешествия А. Ф. Миддендорф написал и в 1860-1878 гг. опубликовал “Путешествие на север и восток Сибири” — один из лучших образцов систематических сводок о природе исследованных территорий. В этом произведении дается характеристика всех основных природных компонентов, а также населения, показаны особенности рельефа Средней Сибири, своеобразие ее климата, представлены результаты первого научного исследования вечной мерзлоты, дано зоогеографическое деление Сибири.

В 1853-1855 гг. Р. К. Маак и А. К. Зондгаген исследовали орографию, геологию и быт населения Центральноякутской равнины, Среднесибирского плоскогорья, Вилюйского плато, провели съемку реки Вилюй.

В 1855-1862 гг. Сибирская экспедиция Русского географического общества произвела на юге Восточной Сибири и в Приамурье топографическую съемку, астрономические определения, геологические и другие исследования.

Большой объем исследований был проведен во второй половине века в горах юга Восточной Сибири. В 1858 г. географические исследования в Саянах провел Л. Э. Шварц. Во время них топограф Крыжин осуществил топографическую съемку. В 1863-1866 гг. исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке проводил П. А. Кропоткин, особое внимание уделявший рельефу и геологическому строению. Им исследованы реки Ока, Амур, Уссури, хребты Саяна, обнаружено Патомское нагорье. Хребет Хамар-Дабан, побережья озера Байкал, Приангарье, бассейн Селенги, Восточный Саян исследовали А. Л. Чекановский (1869-1875), И. Д. Черский (1872-1882). Кроме того, А. Л. Чекановский исследовал бассейны рек Нижняя Тунгуска и Оленёк, а И. Д. Черский — верховья Нижней Тунгуски. Географическое, геологическое и ботаническое обследование Восточного Саяна провели во время Саянской экспедиции Н. П. Бобырь, Л. А. Ячевский, Я. П. Прейн. Исследование Саянской горной системы в 1903 г. продолжил В. Л. Попов. Им же в 1910 г. проведено географическое изучение пограничной полосы между Россией и Китаем от Алтая до Кяхты.

В 1891-1892 гг. во время своей последней экспедиции И. Д. Черский исследовал Момский хребет, Нерское плоскогорье, обнаружил за Верхоянским хребтом три высокие горные цепи Тас-Кыстабыт, Улахан-Чистай и Томусхай.

Дальний Восток

Продолжались исследования Сахалина, Курильских островов и прилегающих к ним морей. В 1805 г. И. Ф. Крузенштерн исследовал восточные и северные берега Сахалина и северных Курильских островов, а в 1811 г. В. М. Головнин сделал опись средней и южной части Курильской гряды. В 1849 г. Г. И. Невельской подтвердил и доказал судоходность устья Амура для крупных судов. В 1850-1853 гг. Г. И. Невельским и др. были продолжены исследования Татарского пролива, Сахалина, прилегающих частей материка. В 1860-1867 гг. Сахалин исследовали Ф. Б. Шмидт, П.П. Глен, Г.В. Шебунин. В 1852-1853 гг. Н. К Бошняком исследованы и описаны бассейны рек Амгунь и Тымь, озера Эверон и Чукчагирское, Буреинский хребет, бухта Хаджи (Советская Гавань).

В 1842-1845 гг. А. Ф. Миддендорфом и В. В. Вагановым были исследованы Шантарские острова.

В 50-60-е гг. XIX в. исследовались прибрежные части Приморья: в 1853 -1855 гг. И. С. Унковским открыты заливы Посьета и Ольги; в 1860-1867 гг. В. Бабкиным проведена съемка северного берега Японского моря и залива Петра Великого. Нижний Амур и северная часть Сихотэ-Алиня исследовались в 1850-1853 гг. Г. И. Невельским, Н. К. Бошняком, Д. И. Орловым и др.; в 1860-1867 гг. — А. Будищевым. В 1858 г. М. Венюковым исследована река Уссури. В 1863-1866 гг. реки Амур и Уссури исследовались П.А. Кропоткиным. В 1867-1869 гг. крупное путешествие по Уссурийскому краю совершил Н. М. Пржевальский. Им проведены комплексные исследования природы бассейнов рек Уссури и Сучан, пересечен хребет Сихотэ-Алинь.

Средняя Азия

По мере присоединения отдельных частей Казахстана и Средней Азии к Российской империи, а иногда и предваряя его, русские географы, биологи и другие ученые исследовали и изучали их природу. В 1820-1836 гг. органический мир Мугоджар, Общего Сырта и плато Устюрт исследовал Э. А. Эверсман. В 1825-1836 гг. провели описание восточного берега Каспия, хребтов Мангыстау и Большой Балхан, Красноводского плато Г. С. Карелин и И. Бларамберг. В 1837-1842 гг. А. И. Шренк изучал Восточный Казахстан.

В 1840-1845 гг. была открыта Балхаш-Алакольская котловина (А. И. Шренк, Т.Ф. Нифантьев). С 1852 по 1863 гг. Т.Ф. Нифантьевым проводились первые съемки озер Балхаш, Иссык-Куль, Зайсан. В 1848-1849 гг. А. И. Бутаковым была проведена первая съемка Аральского моря, открыт ряд островов, залив Чернышёва.

Ценные научные результаты, особенно в области биогеографии, принесла экспедиция 1857 г. И. Г. Борщова и Н. А. Северцова в Мугоджары, бассейн реки Эмбы и пески Большие Барсуки. В 1865 г. И. Г. Борщов продолжил исследования, посвященные растительности и природным условиям Арало-Каспийского края. Степи и пустыни рассмотрены им как природные географические комплексы и проанализированы взаимные связи между рельефом, увлажнением, почвами и растительностью.

С 1840-х гг. начались исследования высокогорий Средней Азии. В 1840-1845 гг. А. А. Леманом и Я.П. Яковлевым были открыты Туркестанский и Зеравшанский хребты. В 1856-1857 гг. П. П. Семёнов положил начало научному исследованию Тянь-Шаня. Расцвет исследований в горах Средней Азии приходится на период экспедиционного руководства П. П. Семёнова (Семёнова-Тян-Шанского). В 1860-1867 гг. Н. А. Северцов исследовал хребты Киргизский и Каратау, открыл хребты Каржантау, Пскемского и Какшаал-Тоо на Тянь-Шане, в 1868-1871 гг. А.П. Федченко исследовал Тянь-Шань, Кухистан, Алайский и Заалайский хребты. Н. А. Северцовым, А. И. Скасси были открыты Рушанский хребет и ледник Федченко (1877-1879). Проведенные исследования позволили выделить Памир в отдельную горную систему.

Исследования в пустынных районах Средней Азии проводили Н. А. Северцов (1866-1868) и А. П. Федченко в 1868-1871 гг. (пустыня Кызылкум), В. А. Обручев в 1886-1888 гг. (пустыня Каракумы и древняя долина Узбоя).

Комплексные исследования Аральского моря в 1899-1902 гг. проводил Л. С. Берг.

Север и Арктика

В начале XIX в. закончилось открытие Новосибирских островов. В 1800-1806 гг. Я. Санниковым проведены описи островов Столбового, Фаддеевского, Новая Сибирь. В 1808 г. Бельковым открыт остров, получивший имя своего открывателя — Бельковский. В 1809-1811 гг. на Новосибирских островах побывала экспедиция М. М. Геденштрома. В 1815 г. М. Ляховым были обнаружены острова Васильевский и Семёновский. В 1821-1823 гг. П. Ф. Анжу и П.И. Ильиным были проведены инструментальные исследования, завершившиеся составлением точной карты Новосибирских островов, исследованы и описаны острова Семёновский, Васильевский, Столбовой, побережье между устьями рек Индигирка и Оленёк, открыта Восточно-Сибирская полынья.

В 1820-1824 гг. Ф. П. Врангелем в очень тяжелых природных условиях было совершено путешествие по северу Сибири и Северному Ледовитому океану, исследовано и описано побережье от устья Индигирки до Колючинской губы (Чукотский полуостров), было предсказано существование острова Врангеля.

Проводились исследования в русских владениях в Северной Америке: в 1816 г. О. Е. Коцебу открыл в Чукотском море у западного побережья Аляски крупный залив, названный его именем. В 1818-1819 гг. восточное побережье Берингова моря исследовали П.Г. Корсаковский и П.А. Устюгов, была открыта дельта крупнейшей реки Аляски — Юкон. В 1835-1838 гг. нижнее и среднее течение Юкона исследовали А. Глазунов и В.И. Малахов, а в 1842-1843 гг. — русский морской офицер Л. А. Загоскин. Им же описаны внутренние районы Аляски. В 1829-1835 гг. побережье Аляски исследовали Ф. П. Врангель и Д.Ф. Зарембо. В 1838 г. А.Ф. Кашеваров описал северо-западное побережье Аляски, а П. Ф. Колмаков открыл реку Инноко и хребет Кускокуим (Кускоквим). В 1835-1841 гг. Д.Ф. Зарембо и П. Митьковым завершено открытие архипелага Александра.

Интенсивно исследовался архипелаг Новая Земля. В 1821-1824 гг. Ф. П. Литке на бриге “Новая Земля” исследовал, описал и составил карту западного побережья Новой Земли. Попытки произвести опись и нанести на карту восточное побережье Новой Земли успехом не увенчались. В 1832-1833 гг. первую опись всего восточного побережья Южного острова Новой Земли сделал П. К. Пахтусов. В 1834-1835 гг. П. К. Пахтусовым и в 1837-1838 гг. А. К. Циволькой и С. А. Моисеевым было описано восточное побережье Северного острова до 74,5° с. ш., подробно описан пролив Маточкин Шар, открыт остров Пахтусова. Описание северной части Новой Земли было сделано лишь в 1907-1911 гг. В. А. Русановым. Экспедиции под руководством И. Н. Иванова в 1826-1829 гг. удалось составить опись юго-западной части Карского моря от мыса Канин Нос до устья Оби. Проведенные исследования позволили начать изучение растительности, животного мира и геологического строения Новой Земли (К. М. Бэр, 1837 г.). В 1834-1839 гг., особенно во время крупной экспедиции в 1837 г., А. И. Шренком были исследованы Чёшская губа, побережье Карского моря, Тиманский кряж, остров Вайгач, хребет Пай-Хой, полярный Урал. Исследования этого района в 1840-1845 гг. продолжил А. А. Кейзерлинг, проведший съемку реки Печора, исследовавший Тиманский кряж и Печорскую низменность. Комплексные исследования природы полуострова Таймыр, плато Путорана, Северо-Сибирской низменности провел в 1842-1845 гг. А. Ф. Миддендорф. В 1847-1850 гг. Русским географическим обществом была организована экспедиция на Северный и Полярный Урал, во время которой был основательно исследован хребет Пай-Хой.

В 1867 г. был открыт остров Врангеля, опись южного берега которого сделал капитан американского китобойного судна Т. Лонг. В 1881 г. американским исследователем Р. Берри описаны восточный, западный и большая часть северного берега острова, впервые исследованы внутренние районы острова.

В 1901 г. на Земле Франца-Иосифа побывал русский ледокол “Ермак”, под командой С. О. Макарова. В 1913-1914 гг. на архипелаге зимовала русская экспедиция под руководством Г. Я. Седова. В это же время здесь побывала группа участников терпящей бедствие экспедиции Г. Л. Брусилова на судне “Св. Анна”, возглавлявшаяся штурманом В. И. Альбановым. Несмотря на тяжелые условия, когда вся энергия была направлена на сохранение жизни, В. И. Альбанов доказал, что значившиеся на карте Ю. Пайера Земля Петерманна и Земля Короля Оскара не существуют.

В 1878-1879 гг. за две навигации русско-шведской экспедицией под руководством шведского ученого Н. А. Э. Норденшельда на небольшом парусно-паровом судне “Вега” был впервые пройден с запада на восток Северный морской путь. Этим была доказана возможность навигации вдоль всего евроазиатского арктического побережья.

В 1913 г. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана под руководством Б. А. Вилькицкого на ледокольных пароходах “Таймыр” и “Вайгач”, исследуя возможности прохождения Северным морским путем к северу от Таймыра, встретила сплошные льды и следуя вдоль их кромки на север, открыла острова, названные Землей Императора Николая II (сейчас — Северная Земля), приблизительно нанеся на карту ее восточные, а в следующем году — южные берега, а также остров Цесаревича Алексея (сейчас — Малый Таймыр). Западные и северные берега Северной Земли оставались совершенно неизвестными.

Русское географическое общество

Русскому географическому обществу (РГО), учрежденному в 1845 г., (с 1850 г. — Императорское Русское географическое общество — ИРГО) принадлежат большие заслуги в развитии отечественной картографии.

В 1881 г. американским полярным исследователем Дж. Де-Лонгом северо-восточнее острова Новая Сибирь открыты острова Жаннетты, Генриетты и Беннетта. Эта группа островов была названа именем своего первооткрывателя. В 1885-1886 гг. исследование арктического побережья между реками Лена и Колыма и Новосибирских островов проводили А. А. Бунге и Э. В. Толль.

Уже в начале 1852 г. оно издало свою первую двадцатипятиверстную (1:1 050 000) карту Северного Урала и берегового хребта Пай-Хой, составленную по материалам Уральской экспедиции РГО 1847-1850 гг. На ней впервые с большой точностью и подробностью были изображены Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой.

Географическим обществом были изданы также 40-верстные карты речных областей Амура, южной части Лены и Енисея и о. Сахалина на 7 листах (1891).

Шестнадцать больших экспедиций ИРГО, которыми руководили Н. М. Пржевальский, Г. Н. Потанин, М. В. Певцов, Г. Е. Грумм-Гржимайло, В. И. Роборовский, П. К. Козлов и В.А. Обручев, внесли большой вклад в съемку Центральной Азии. Во время этих экспедиций было пройдено и заснято 95 473 км (из них свыше 30 000 км приходится на долю Н. М. Пржевальского), определено 363 астрономических пункта и измерены высоты 3533 точек. Было уточнено положение главных горных хребтов и речных систем, а также озерных бассейнов Центральной Азии. Все это в значительной мере способствовало созданию современной физической карты Центральной Азии.

Расцвет экспедиционной деятельности ИРГО приходится на 1873-1914 гг., когда во главе общества стоял Великий князь Константин, а вице-председателем был П. П. Семёнов-Тян-Шанский. В этот период были организованы экспедиции в Среднюю Азию, Восточную Сибирь и другие районы страны; созданы две полярные станции. С середины 1880-х гг. экспедиционная деятельность общества все более специализируется по отдельным отраслям — гляциологии, лимнологии, геофизике, биогеографии и др.

Большой вклад ИРГО внесло в изучение рельефа страны. Для обработки нивелировок и изготовления гипсометрической карты была создана гипсометрическая комиссия ИРГО. В 1874 г. ИРГО провело под руководством А. А. Тилло Арало-Каспийскую нивелировку: от Каратамака (на северо-западном берегу Аральского моря) через Устюрт до залива Мертвый Култук Каспийского моря, а в 1875 и 1877 гг. Сибирскую нивелировку: от станицы Звериноголовской в Оренбургском крае и до Байкала. Материалы гипсометрической комиссии были использованы А. А. Тилло для составления “Гипсометрической карты европейской России” в масштабе 60 верст в дюйме (1:2 520 000), изданной Министерством путей сообщения в 1889 г. Для ее составления было использовано более 50 тыс. высотных отметок, полученных в результате нивелировок. Карта произвела переворот в представлениях о строении рельефа этой территории. На ней по-новому была представлена орография европейской части страны, не изменившаяся в основных чертах и до настоящего времени, впервые были изображены Среднерусская и Приволжские возвышенности. В 1894 г. Лесным ведомством под руководством А. А. Тилло с участием С. Н. Никитина и Д. Н. Анучина была организована экспедиция по изучению истоков главнейших рек Европейской России, которая дала обширный материал по рельефу и гидрографии (в частности, по озерам).

Военно-топографическая служба проводила, при активном участии Императорского Русского географического общества, большое количество пионерных рекогносцировочных съемок на Дальнем Востоке, в Сибири, Казахстане и Средней Азии, в процессе которых были составлены карты многих территорий, которые прежде являлись “белыми пятнами” на карте.

Картографирование территории в XIX-начале XX вв.

Топографо-геодезические работы

В 1801-1804 гг. “Собственное его величества депо карт” выпустило первую государственную многолистную (на 107 листах) карту масштаба 1:840 000, охватившую почти всю Европейскую Россию и получившую название “Столистная карта”. В основу содержания ее были положены, главным образом, материалы Генерального межевания.

В 1798-1804 гг. Российским Генеральным штабом под руководством генерал-майора Ф. Ф. Стейнхеля (Штейнгеля) с широким использованием шведско-финских офицеров-топографов проведена крупномасштабная топографическая съемка так называемой Старой Финляндии, т. е. районов, присоединенных к России по Ништадтскому (1721) и Абоскому (1743) миру. Материалы съемки, сохранившиеся в виде рукописного четырехтомного атласа, широко использовались при составлении различных карт в начале XIX в.

После 1809 г. топографические службы России и Финляндии были объединены. При этом российская армия получила готовое учебное заведение по подготовке профессионалов-топографов — военное училище, основанное в 1779 г. в селении Гаппаниеми. На базе этого училища 16 марта 1812 г. учрежден Гаппаньемский топографический корпус, который стал первым специальным военным топографо-геодезическим учебным заведением в Российской империи.

В 1815 г. ряды русской армии пополнились офицерами-топографами Генерального Квартирмейстерства Войска Польского.

С 1819 г. в России начались топографические съемки в масштабе 1:21 000, опиравшиеся на триангуляцию и проводившиеся, главным образом, с помощью мензулы. В 1844 г. они были заменены съемками в масштабе 1:42 000.

28 января 1822 г. был учрежден Корпус военных топографов при Главном штабе русской армии и Военно-топографическом депо. Государственное топографическое картографирование стало одной из главных задач военных топографов. Первым директором Корпуса военных топографов был назначен замечательный русский геодезист и картограф Ф. Ф. Шуберт.

В 1816-1852 гг. в России были проведены крупнейшие для того времени триангуляционные работы, протянувшиеся на 25°20′ по меридиану (вместе со скандинавской триангуляцией).

Под руководством Ф. Ф. Шуберта и К. И. Теннера начались интенсивные инструментальные и полуинструментальные (маршрутные) съемки, главным образом, в западных и северо-западных губерниях Европейской России. По материалам этих съемок в 20-30-х гг. XIX в. составлялись и гравировались семитопографические (полутопографические) карты по губерниям в масштабах 4-5 верст в дюйме.

Военно-топографическое депо приступило в 1821 г. к составлению крайне необходимой не только военному, но и всем гражданским ведомствам обзорно-топографической карты Европейской России в масштабе 10 верст в дюйме (1:420 000). Специальная десятиверстка Европейской России известна в литературе как Карта Шуберта. Работы по созданию карты продолжались с перерывами до 1839 г. Она была издана на 59 листах и трех клапанах (или полулистах).

Большой объем работ выполнялся Корпусом военных топографов в разных краях страны. В 1826-1829 гг. были составлены подробные карты масштаба 1:210 000 Бакинской провинции, Талышского ханства, Карабахской провинции, план Тифлиса и др.

В 1828-1832 гг. проведена съемка Молдавии и Валахии, ставшая образцом работы своего времени, так как основывалась на достаточном количестве астрономических пунктов. Все карты были сведены в атлас 1:16 000. Общая площадь съемки достигла 100 тыс. кв. верст.

С 30-х гг. стали вестись геодезические и межевые работы на . Геодезические пункты проведенной в 1836-1838 гг. триангуляции стали основой для создания точных топографических карт Крыма. Развивались геодезические сети в Смоленской, Московской, Могилевской, Тверской, Новгородской губерниях и в других районах.

В 1833 г. начальник КВТ генерал Ф. Ф. Шуберт организовал беспрецедентную хронометрическую экспедицию на Балтийском море. В результате экспедиции были определены долготы 18 пунктов, которые вместе с 22 пунктами, связанными с ними тригонометрически, дали надежное обоснование для съемок побережья и промеров Балтийского моря.

С 1857 по 1862 гг. под руководством и на средства ИРГО в Военно-Топографическом депо проводились работы по составлению и изданию на 12 листах генеральной карты Европейской России и Кавказского края в масштабе 40 верст в дюйме (1:1 680 000) с объяснительной запиской. По совету В. Я. Струве карта впервые в России была создана в проекции Гаусса, а за начальный меридиан на ней был принят Пулковский. В 1868 г. карта вышла в свет, а позднее она неоднократно переиздавалась.

В последующие годы вышли пятиверстная карта на 55 листах, двадцативерстная и орографическая сорокаверстная карты Кавказа.

К числу лучших картографических произведений ИРГО принадлежит составленная Я. В. Ханыковым “Карта Аральского моря и Хивинского ханства с их окрестностями” (1850). Карта была издана на французском языке Парижским географическим обществом и по представлению А. Гумбольдта удостоена прусского ордена Красного орла 2-й степени.

Кавказский военно-топографический отдел под руководством генерала И. И. Стебницкого провел рекогносцировки в Средней Азии по восточному берегу Каспийского моря.

В 1867 г. при Военно-топографическом отделе Главного штаба было открыто Картографическое заведение. Вместе с открытым в 1859 г. частным картографическим заведением А. А. Ильина они явились прямыми предшественниками современных отечественных картографических фабрик.

Особое место среди разнообразной продукции Кавказского ВТО занимали рельефные карты. Большая рельефная карта была завершена в 1868 г., и в 1869 г. экспонировалась на Парижской выставке. Эта карта выполнена для горизонтальных расстояний в масштабе 1:420 000, а для вертикальных — 1:84 000.

Кавказский военно-топографический отдел под руководством И. И. Стебницкого составил 20-верстную карту Закаспийского края на основе астрономо-геодезических и топографических работ.

Выполнялись работы и по топогеодезической подготовке территорий Дальнего Востока. Так, в 1860 г. у западного берега Японского моря определено положение восьми пунктов, а в 1863 г. в заливе Петра Великого определено 22 пункта.

Расширение территории Российской империи находило отражение на многих картах и в атласах, изданных в это время. Таковой в частности является “Генеральная карта Российской Империи и присоединенных к ней Царства Польского и Великого Княжества Финляндского” из “Географического атласа Российской Империи, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского” В. П. Пядышева (Санкт-Петербург, 1834).

С 1845 г. одной из главных задач российской военно-топографической службы становится создание Военно-топографической карты Западной России в масштабе 3 версты в дюйме. К 1863 г. было издано 435 листов военно-топографической карты, а к 1917 г. — 517 листов. На этой карте рельеф был передан штрихами.

В 1848-1866 гг. под руководством генерал-лейтенанта А. И. Менде проводились съемки, направленные на создание топографических межевых карт и атласов и описаний для всех губерний Европейской России. За этот период были произведены работы на площади около 345 000 кв. верст. Тверская, Рязанская, Тамбовская и Владимирская губернии были закартографированы в масштабе одна верста в дюйме (1:42 000), Ярославская — две версты в дюйме (1:84 000), Симбирская и Нижегородская — три версты в дюйме (1:126 000) и Пензенская губерния — в масштабе восемь верст в дюйме (1:336 000). По результатам съемок ИРГО издало многокрасочные топографические межевые атласы Тверской и Рязанской губерний (1853-1860) в масштабе 2 версты в дюйме (1:84 000) и карту Тверской губернии в масштабе 8 верст в дюйме (1:336 000).

Съемки Менде оказали несомненное влияние на дальнейшее совершенствование методики государственного картографирования. В 1872 г. Военно-топографическим отделом Главного штаба были начаты работы по обновлению трехверстной карты, которые фактически привели к созданию новой стандартной русской топографической карты масштаба 2 версты в дюйме (1:84 000), представлявшей собой детальнейший источник информации о местности, использовавшийся в войсках и народном хозяйстве вплоть до 30-х гг. XX в. Двухверстная военно-топографическая карта была издана для Царства Польского, частей Крыма и Кавказа, а также Прибалтики и районов вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Это была одна из первых российских топографических карт, на которых рельеф изображался горизонталями.

В 1869-1885 гг. проводилась детальная топографическая съемка Финляндии, явившаяся началом создания государственной топографической карты масштаба одна верста в дюйме — высшего достижения дореволюционной военной топографии в России. Одноверстные карты покрывали территорию Польши, Прибалтики, Южной Финляндии, Крыма, Кавказа и части южной России севернее Новочеркасска.

К 60-м гг. XIX в. сильно устарела Специальная карта Европейской России Ф. Ф. Шуберта в масштабе 10 верст в дюйме. В 1865 г. редакционная комиссия назначила ответственным исполнителем проекта составления Специальной карты Европейской России и ее редактором капитана Генерального штаба И. А. Стрельбицкого, под руководством которого была проведена окончательная отработка условных знаков и всех инструктивных документов, определявших методы составления, подготовки к изданию и издания нового картографического произведения. В 1872 г. было закончено составление всех 152 листов карты. Десятиверстка многократно переиздавалась и частично дополнялась; в 1903 г. она состояла из 167 листов. Эта карта широко использовалась не только в военных, но и в научных, практических и культурных целях.

К концу века продолжались работы Корпуса военных топографов по созданию новых карт на малообжитые районы, в том числе Дальнего Востока и Маньчжурии. За это время несколько рекогносцировочных отрядов прошли более 12 тысяч верст, выполняя маршрутные и глазомерные съемки. По их результатам позже были составлены топографические карты в масштабе 2, 3, 5 и 20 верст в дюйме.

В 1907 г. в Генеральном штабе была создана специальная комиссия для разработки плана будущих топогеодезических работ в Европейской и Азиатской России под председательством начальника КВТ генерала Н. Д. Артамонова. Новую триангуляцию 1 класса было решено развивать по определенной программе, предложенной генералом И. И. Померанцевым. К реализации программы КВТ приступил в 1910 г. К 1914 г. основная часть работы была выполнена.

К началу Первой Мировой войны был выполнен большой объем крупномасштабных топографических съемок на территории Польши полностью, на юге России (треугольник Кишинев, Галац, Одесса), в Петроградской и Выборгской губерниях частично; в верстовом масштабе в Лифляндии, Петроградской, Минской губерниях, и в Закавказье частично, на северо-восточном побережье Черного моря и в Крыму; в двухверстном масштабе — на северо-западе России, к востоку от участков съемки полу- и верстового масштабов.

Результаты топографических съемок прежних и предвоенных лет позволили составить и издать большой объем топографических и специальных военных карт: полуверстная карта Западного пограничного пространства (1:21 000); верстовая карта Западного пограничного пространства, Крыма и Закавказья (1:42 000); военно-топографическая двухверстная карта (1:84 000), трехверстная карта (1:126 000) с рельефом, выраженным штрихами; полутопографическая 10-верстная карта Европейской России (1:420 000); военно-дорожная 25-верстная карта Европейской России (1:1 050 000); 40-верстная Стратегическая карта Средней Европы (1:1 680 000); карты Кавказа и сопредельных с ними иностранных государств.

Кроме перечисленных карт Военно-топографический отдел Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) подготовил карты Туркестана, Средней Азии и прилегающих к ним государств, Западной Сибири, Дальнего Востока, а также карты всей Азиатской России.

Корпус военных топографов за 96 лет своего существования (1822-1918) выполнил громадный объем астрономо-геодезических и картографических работ: определено геодезических пунктов — 63 736; астрономических пунктов (по широте и долготе) — 3900; проложено 46 тыс. км нивелирных ходов; выполнены инструментальные топографические съемки на геодезической основе в различном масштабе на площади 7 425 319 км2, а полуинструментальные и глазомерные — на площади 506 247 км2. В 1917 г. на снабжении Русской армии было 6739 номенклатур карт разных масштабов.

В целом к 1917 г. получен огромный полевой съемочный материал, создан ряд замечательных картографических произведений, однако покрытие топографической съемкой территории России было неравномерным, значительная часть территории оставалась неизученной в топографическом отношении.

Исследование и картографирование морей и океанов

Значительными были достижения России в изучении и картографировании Мирового океана. Одним из важных стимулов этих исследований в XIX в., как и ранее, служила необходимость обеспечения функционирования российских заокеанских владений на Аляске. Для снабжения этих колоний регулярно снаряжались кругосветные экспедиции, которые, начиная с первого плавания в 1803-1806 гг. на кораблях “Надежда” и “Нева” под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. В. Лисянского, совершили множество замечательных географических открытий и значительно увеличили картографическую изученность Мирового океана.

Помимо гидрографических работ, проводившихся практически ежегодно у берегов Русской Америки офицерами отечественного военно-морского флота, участниками кругосветных экспедиций, служащие Российско-Американской Компании, среди которых были такие блестящие гидрографы и ученые как Ф. П. Врангель, А. К. Этолин и М. Д. Тебеньков, непрерывно пополняли знания о северной части Тихого океана и совершенствовали навигационные карты этих районов. Особенно велик был вклад М. Д. Тебенькова, который составил детальнейший “Атлас Северозападных берегов Америки от Берингова пролива до мыса Корриентес и островов Алеутских с присовокуплением некоторых мест Северовосточного берега Азии”, изданный Санкт-Петербургской Морской Академией в 1852 г.

Параллельно изучению северной части Тихого океана российские гидрографы активно исследовали побережья Северного Ледовитого океана, способствуя, таким образом, окончательному оформлению географических представлений о полярных районах Евразии и закладывая основы последующего освоения Северного морского пути. Так, большая часть побережий и островов Баренцева и Карского моря были описаны и закартографированы в 20-30-х гг. XIX в. экспедициями Ф. П. Литке, П. К. Пахтусова, К. М. Бэра и А. К. Цивольки, которые заложили основы физико-географического изучения этих морей и архипелага Новая Земля. Для решения проблемы развития транспортных связей Европейского Поморья с Западной Сибирью снаряжались экспедиции для гидрографической описи побережья от Канина Носа до устья реки Оби, наиболее результативными из которых были Печорская экспедиция И. Н. Иванова (1824) и гидрографическая опись И. Н. Иванова и И. А. Бережных (1826-1828). Карты, составленные ими, имели солидное астрономо-геодезическое обоснование. Исследования морских побережий и островов на севере Сибири в начале XIX в. были в значительной степени стимулированы открытиями русскими промышленниками островов в Новосибирском архипелаге, а также поисками таинственных северных земель (“Земля Санникова”), островов севернее устья Колымы (“Земля Андреева”) и др. В 1808-1810 гг. во время экспедиции под руководством М. М. Геденштрома и П. Пшеницына, обследовавшей острова Новую Сибирь, Фаддеевский, Котельный и пролив между последними, была впервые создана карта Новосибирского архипелага в целом, а также материковых морских побережий между устьями рек Яны и Колымы. Впервые выполнено подробное географическое описание островов. В 20-х гг. в эти же районы были снаряжены Янская (1820-1824) под руководством П. Ф. Анжу и Колымская (1821-1824) — под руководством Ф. П. Врангеля — экспедиции. Эти экспедиции выполняли в расширенном масштабе программу работ экспедиции М. М. Геденштрома. Они должны были осуществить съемку берегов от реки Лены до Берингова пролива. Главной заслугой экспедиции было составление более точной карты всего материкового берега Северного Ледовитого океана от реки Оленёк до Колючинской губы, а также карт группы Новосибирских, Ляховских и Медвежьих островов. В восточной части карты Врангеля был обозначен по данным местных жителей, остров с надписью “Горы видятся с мыса Якан в летнее время”. Этот остров изображался также на картах в атласах И. Ф. Крузенштерна (1826) и Г. А. Сарычева (1826). В 1867 г. он был открыт американским мореплавателем Т. Лонгом и в ознаменование заслуг замечательного российского полярного исследователя назван именем Врангеля. Итоги экспедиций П. Ф. Анжу и Ф. П. Врангеля были обобщены в 26 рукописных картах и планах, а также в научных отчетах и трудах.

Не только научное, но и громадное геополитическое значение для России имели проводившиеся в середине XIX в. Г. И. Невельским и его последователями интенсивные морские экспедиционные исследования в Охотском и Японском морях. Хотя островное положение Сахалина было известно русским картографам с самого начала XVIII в., что находило отражение в их произведениях, однако проблема доступности устья Амура для морских судов с юга и севера была окончательно и положительно решена лишь Г. И. Невельским. Это открытие решительным образом изменило отношение российских властей к Приамурью и Приморью, показав громадные потенциальные возможности этих богатейших районов, обеспеченных, как доказали исследования Г. И. Невельского, сквозными водными коммуникациями, ведущими в Тихий океан. Сами же эти исследования проводились путешественниками подчас на свой страх и риск в противоборстве с официальными правительственными кругами. Замечательные экспедиции Г. И. Невельского подготовили почву для возвращения России Приамурья по условиям Айгунского договора с Китаем (подписан 28 мая 1858 г.) и присоединения к Империи Приморья (по условиям Пекинского трактата между Россией и Китаем, заключенного 2(14) ноября 1860 г.). Результаты географических исследований на Амуре и в Приморье, а также изменения границ на Дальнем Востоке в соответствии с договорами России с Китаем были картографически декларированы на составленных и изданных в кратчайшие сроки картах Приамурья и Приморья.

Российские гидрографы в XIX в. продолжали активные работы и на европейских морях. После присоединения Крыма (1783) и создания на Черном море русского военно-морского флота, начались подробные гидрографические съемки Азовского и Черного морей. Уже в 1799 г. был составлен навигационный атлас И.Н. Биллингса на северное побережье, в 1807 г. — атлас И. М. Будищева на западную часть Черного моря, а в 1817 г. — “Генеральная карта Черного и Азовского моря”. В 1825-1836 гг. под руководством Е. П. Манганари на основе триангуляции была проведена топографическая съемка всего северного и западного побережья Черного моря, что позволило издать в 1841 г. “Атлас Черного моря”.

В XIX в. продолжалось усиленное изучение Каспийского моря. В 1826 г. по материалам детальных гидрографических работ 1809-1817 гг., проводившихся экспедицией Адмиралтейств-коллегий под руководством А. Е. Колодкина был издан “Полный Атлас Каспийского моря”, вполне удовлетворявший требованиям судоходства того времени.

В последующие годы карты атласа уточнялись экспедициями Г. Г. Басаргина (1823-1825) на западном побережье, Н. Н. Муравьева-Карского (1819-1821), Г. С. Карелина (1832, 1834, 1836) и др. — на восточном берегу Каспия. В 1847 г. И. И. Жеребцовым был описан залив Кара-Богаз-Гол. В 1856 г. на Каспийское море была отправлена новая гидрографическая экспедиция под руководством Н.А. Ивашинцова, которая в течение 15 лет провела систематическую съемку и описание, составив несколько планов и 26 карт, покрывавших почти целиком побережья Каспийского моря.

В XIX в. продолжались интенсивные работы по совершенствованию карт Балтийского и Белого морей. Выдающимся достижением российской гидрографии явился составленный Г. А. Сарычевым “Атлас Всего Балтийского моря…” (1812). В 1834-1854 гг. на основе материалов хронометрической экспедиции Ф. Ф. Шуберта были составлены и изданы карты на все русское побережье Балтийского моря.

Существенные изменения в карты Белого моря и северного побережья Кольского полуострова внесли гидрографические работы Ф. П. Литке (1821-1824) и М. Ф. Рейнеке (1826-1833). По материалам работ экспедиции Рейнеке в 1833 г. был издан “Атлас Белого моря…”, карты которого мореплаватели использовали вплоть до начала XX в., а “Гидрографическое описание северного берега России”, дополнявшее этот атлас, можно рассматривать как образец географического описания побережий. Императорская Академия наук удостоила этот труд М. Ф. Рейнеке в 1851 г. полной Демидовской премии.

Тематическое картографирование

Активное развитие базовой (топографической и гидрографической) картографии в XIX в. создало основу, необходимую для становления специального (тематического) картографирования. Интенсивное его развитие относится к XIX-началу XX вв.

В 1832 г. Главным управлением путей сообщения был издан Гидрографический атлас Российской империи. В него вошли генеральные карты масштабов 20 и 10 верст в дюйме, подробные карты масштаба 2 версты в дюйме и планы в масштабе 100 саженей в дюйме и крупнее. Cоставлялись сотни планов и карт, способствовавших увеличению картографической изученности территорий вдоль трасс соответствующих дорог.

Значительные картографические работы в XIX-начале XX вв. проводило образованное в 1837 г. Министерство государственных имуществ, в котором в 1838 г. был учрежден Корпус гражданских топографов, осуществлявший картографирование слабо изученных и неизученных земель.

Важным достижением отечественной картографии стал вышедший в 1905 г. (2-е издание, 1909) “Большой всемирный настольный атлас Маркса”, содержавший свыше 200 карт и указатель 130 тысяч географических названий.

Картографирование природы

Геологическое картографирование

В XIX в. продолжалось интенсивное картографическое изучение минеральных ресурсов России и их эксплуатации, получает развитие специальное геогностическое (геологическое) картографирование. В начале XIX в. было создано много карт горных округов, планы заводов, соляных и нефтяных промыслов, золотых приисков, каменоломен, минеральных источников. Особенно детально отражена в картах история разведки и разработки полезных ископаемых в Алтайском и Нерчинском горных округах.

Составлялись многочисленные карты месторождений полезных ископаемых, планы земельных участков и лесных владений, заводов, рудников и приисков. В качестве примера сборника ценных рукописных геологических карт можно назвать атлас “Карты соляных промыслов”, составленный в Горном департаменте. Карты сборника относятся, в основном, к 20-30-м гг. XIX в. Многие из карт этого атласа значительно шире по содержанию, чем обыкновенные карты соляных промыслов, и представляют собой, по сути дела, ранние образцы геологических (петрографических) карт. Так, среди карт Г. Вансовича 1825 г. имеется Петрографическая карта Белостокской области, Гродненской и части Виленской губернии. Богатое геологическое содержание имеет также “Карта Псковской и части Новгородской губернии: с показанием горнокаменных и соляных источников, открытых в 1824 году…”

Чрезвычайно редкий образец ранней гидрогеологической карты представляет собой “Топографическая карта полуострова Крыма…” с обозначением глубины и качества воды в селениях, составленная А. Н. Козловским в 1842 г. на картографической основе 1817 г. Помимо этого, на карте приведены сведения о площадях территорий, имеющих разную обеспеченность водою, а также таблица числа селений по уездам, нуждающихся в обводнении.

В 1840-1843 гг. английский геолог Р. И. Мурчисон совместно с А. А. Кейзерлингом и Н. И. Кокшаровым провели исследования, которые впервые дали научную картину геологического строения Европейской России.

В 50-х гг. XIX в. в России начинают издаваться первые геологические карты. Одна из наиболее ранних — “Геогностическая карта Санкт-Петербургской губернии” (С. С. Куторга, 1852). Результаты интенсивных геологических исследований нашли выражение в “Геологической карте Европейской России”, (А. П. Карпинский, 1893).

Главной задачей Геологического комитета было создание 10-верстной (1:420 000) геологической карты Европейской России, в связи с чем началось систематическое изучение рельефа и геологического строения территории, в котором принимали участие такие видные геологи, как И. В. Мушкетов, А. П. Павлов и др. К 1917 г. было издано лишь 20 листов этой карты из планировавшихся 170. С 1870-х гг. началось геологическое картографирование некоторых районов Азиатской России.

В 1895 г. издан “Атлас земного магнетизма”, составленный А. А. Тилло.

Картографирование лесов

Одной из наиболее ранних рукописных карт лесов является “Карта для обозрения состояния лесов и лесной промышленности в [Европейской] России”, составленная в 1840-1841 гг., как это установлено, М. А. Цветковым. Министерством государственных имуществ велись крупные работы по картографированию казенных лесов, лесной промышленности и лесопотребляющих производств, а также по совершенствованию учета лесов и лесной картографии. Материалы для нее собирались путем запросов через местные департаменты государственных имуществ, а также другие ведомства. В окончательном виде в 1842 г. было составлено две карты; первая из них представляет собой карту лесов, другая являлась одним из ранних образцов почвенно-климатических карт, на которой были обозначены климатические полосы и господствующие почвы в Европейской России. Почвенно-климатическая карта пока не обнаружена.

Работы по составлению карты лесов Европейской России выявили неудовлетворительное состояние устройства и картографирования лесных ресурсов и побудили Ученый комитет Министерства государственных имуществ создать специальную комиссию для совершенствования лесного картографирования и учета лесов. В результате работы этой комиссии были созданы детальные инструкции и условные знаки для составления лесных планов и карт, одобренные царем Николаем I. Особое внимание Министерство государственных имуществ уделяло организации работ по изучению и картографированию казенных земель в Сибири, которые приобрели особенно широкий размах после отмены крепостного права в России в 1861 г., одним из последствий чего было интенсивное развитие переселенческого движения.

Почвенное картографирование

В 1838 г. в России началось систематическое изучение почв. Преимущественно по расспросным сведениям было составлено множество рукописных почвенных карт. Видный экономико-географ и климатолог академик К. С. Веселовский в 1855 г. составил и опубликовал первую сводную “Почвенную карту Европейской России”, на которой показано восемь типов почв: чернозем, глина, песок, суглинок и супесь, ил, солонцы, тундры, болота. Труды К. С. Веселовского по климатологии и почвам России явились отправной точкой для трудов по почвенной картографии знаменитого русского географа и почвоведа В. В. Докучаева, предложившего для почв подлинно научную классификацию, основанную на генетическом принципе, и введшего их комплексное изучение с учетом факторов почвообразования. Его книга “Картография русских почв”, изданная Департаментом земледелия и сельской промышленности в 1879 г. в качестве объяснительного текста к “Почвенной карте Европейской России”, заложила основы современного почвоведения и почвенной картографии. С 1882 г. В. В. Докучаев и его последователи (Н. М. Сибирцев, К. Д. Глинка, С. С. Неуструев, Л. И. Прасолов и др.) провели почвенные, а фактически комплексные физико-географические исследования в более чем 20 губерниях. Одним из результатов этих работ были почвенные карты губерний (в 10-верстном масштабе) и более детальные карты отдельных уездов. Под руководством В. В. Докучаева Н. М. Сибирцевым, Г. И. Танфильевым и А. Р. Ферхминым была составлена и в 1901 г. издана “Почвенная карта Европейской России” масштаба 1:2 520 000.

Социально-экономическое картографирование

Картографирование хозяйства

Развитие капитализма в промышленности и сельском хозяйстве вызывало необходимость более глубокого изучения народного хозяйства. С этой целью в середине XIX в. начинают издаваться обзорные экономические карты и атласы. Создаются первые экономические карты отдельных губерний (Санкт-Петербургской, Московской, Ярославской и др.). Первой опубликованной в России экономической картой была “Карта промышленности Европейской России с показанием фабрик, заводов и промыслов, административных мест по мануфактурной части, главнейших ярмарок, водяных и сухопутных сообщений, портов, маяков, таможен, главнейших пристаней, карантинов и пр. 1842 года”.

Значительным картографическим произведением является “Хозяйственно-статистический атлас Европейской России из 16 карт”, составленный и изданный в 1851 г. Министерством государственных имуществ, выдержавший четыре издания — 1851, 1852, 1857 и 1869 гг. Это был первый в нашей стране экономический атлас, посвященный сельскому хозяйству. Он включал первые тематические карты (почвенные, климатические, сельскохозяйственные). В атласе и его текстовой части сделана попытка обобщить основные черты и направления развития сельского хозяйства России 50-х гг. XIX в.

Несомненный интерес представляет собой рукописный “Статистический атлас”, составленный в Министерстве внутренних дел под руководством Н. А. Милютина в 1850 г. Атлас состоит из 35 карт и картограмм, отражающих самые разнообразные социально-экономические параметры. Он, по-видимому, составлялся параллельно с “Хозяйственно-статистическим атласом” 1851 г. и дает по сравнению с ним много новых сведений.

Крупным достижением отечественной картографии было издание в 1872 г. составленной в Центральном Статистическом комитете “Карты важнейших отраслей производительности Европейской России” (около 1:2 500 000). Изданию этого труда способствовало улучшение организации статистического дела в России, связанное с образованием в 1863 г. Центрального статистического комитета, возглавленного знаменитым русским географом, вице-председателем Императорского Русского географического общества П. П. Семёновым-Тян-Шанским. Материалы, собранные за восемь лет существования Центрального статистического комитета, а также различные источники других ведомств позволили создать карту, многогранно и достоверно характеризующую хозяйство пореформенной России. Карта явилась прекрасным справочным пособием и ценным материалом для научных исследований. Отличаясь полнотой содержания, выразительностью и оригинальностью способов картографирования, она является замечательным памятником истории российской картографии и историческим источником, не потерявшим своего значения вплоть до настоящего времени.