Циркуляция воздушных масс. Циркуляция атмосферы. Воздушные потоки в атмосфере

Воздух движется непрерывно: он поднимается (восходящее движение ), опускается (нисходящее движение ) и перемещается в горизонтальном направлении (ветер).

Ветер – перемещение масс воздуха в горизонтальном направлении из областей высокого давления в области низкого. Характеризуется скоростью, силой и направлением .

Скорость ветра измеряется в м/с или в баллах (1 балл - приблизительно 2 м/с). Скорость ветра зависит от разницы давлений.

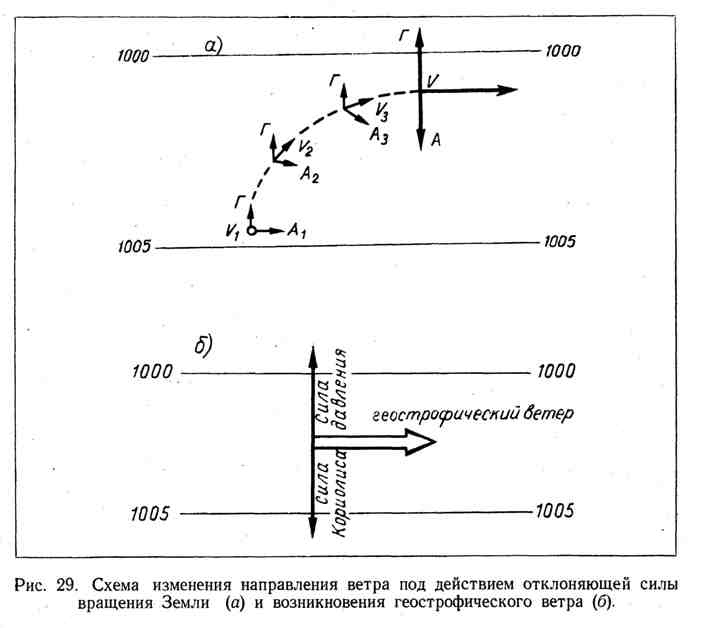

Направление ветра определяется той стороной горизонта, с которой дует ветер (северный, северо-западный, западный и т.д.). Направление зависит от распределения давления и от отклоняющего действия вращения Земли (ускорения Кориолиса). Воздух стремится перемещаться от большего давления к меньшему по кратчайшему пути, отклоняясь влево в Южном полушарии и вправо - в Северном. При этом на экваторе отклонение отсутствует, а чем ближе к полюсам, тем оно больше.

Ветры у земной поверхности различают по происхождению: местные ветры; ветры циклонов и антициклонов; муссоны; ветры общей циркуляции атмосферы .

Местные ветры : возникают в зависимости от местных условий (рельеф, растительность, водоемы)

Бризы дуют днем с водоема (море, озеро, большая река) на берег, ночью, наоборот, с берега на водоем. Они могут возникать также на опушке леса, на окраине города. В горах ветер днем дует вверх по склонам и по дну долины, ночью, наоборот, вниз.

Фён - теплый, сухой и порывистый ветер с гор. Он дует, когда по одну сторону хребта давление ниже, чем по другую.

Бора - сильный, холодный, порывистый ветер. Образуется в том случае, когда холодный воздух устремляется через невысокие хребты к теплому морю.

Ветры циклонов и антициклонов

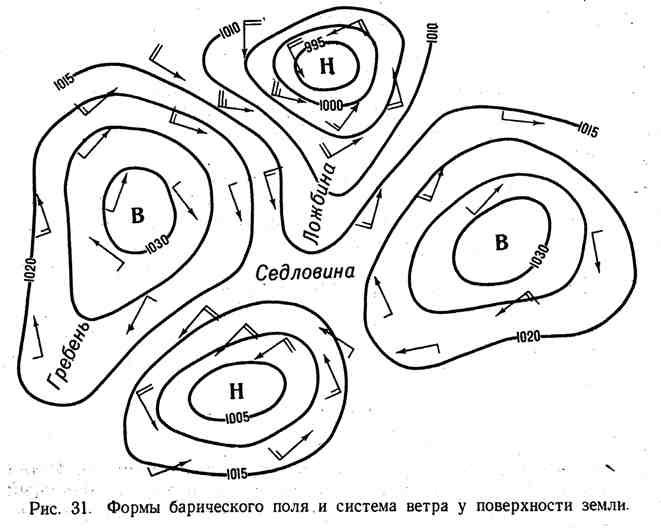

0бширная (диаметром в несколько сотен, а то и тысяч километров) область пониженного давления воздуха называется циклоном , область повышенного давления - антициклоном .

Циклоны и антициклоны могут перемещаться над поверхностью Земли и приводят к изменению погоды.

Циклон характеризуется системой ветров, направленных к центру, но под действием ускорения Кориолиса ветры приобретают направление против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном. В центральной части циклона наблюдаются интенсивные восходящие потоки воздуха. Воздушные массы поднимаются вверх, остывают, встречаясь с более холодными слоями атмосферы, и выпадают осадки. В центре циклона очень значительная облачность. Циклон способствует наступлению влажной погоды, зимой теплой, летом прохладной.

Циклон образуется следующим образом: при неровной границе атмосферного фронта плотный холодный воздух на каком-то участке оттесняет часть теплого воздуха назад. Повернув вспять и противостоя общему движению теплой воздушной массы, эта часть с повышением атмосферного давления вынуждена отклоняться в сторону и завихряться. При этом возникает эллипсоидное вращение воздуха, уплотненного по периферии, во внутренней части с повышенной температурой. Этот вихрь охватывает всю прифронтовую часть теплой воздушной массы, постепенно втягивая всю ее во вращение. Циклон передвигается со скоростью 30-50 км в час в большинстве случаев с запада на восток, согласно вращению 3емли. Диаметр циклона обычно 1000-2000 км, высота - от 2 до 20 км. Циклон может существовать только до тех пор, пока в слоях атмосферы происходит отток поднявшегося воздуха.

С возникновением циклона резко меняется погода. Усиливается ветер, так как в центре циклона низкое давление и, следовательно, сюда будут дуть ветры. Циклон обязательно связан с выпадением осадков, так как в его центре воздух теплый, а окружающий холодный воздух старается его вытеснить, поэтому и образуются восходящие потоки воздуха.

Циклонов обычно возникает в году до нескольких сотен, и они становятся главным звеном в общей циркуляции атмосферы чаще всего в полярных и умеренных широтах. Вихри, образующиеся вокруг центров пониженного давления, между 5° и 20° широтами в каждом полушарии, называются тропическими циклонами . Они отличаются от циклонов умеренных широт меньшими размерами (диаметр их не превосходит 1000 км) и значительно большей скоростью ветра. Скорость перемещения тропического циклона - 10-12 км/ч. Причина их возникновения еще недостаточно ясна.

Во всей системе тропического циклона воздух поднимается, и только в его центре существует нисходящее движение. Этим объясняется тот факт, что в центре тропического циклона, диаметр которого 18-55 км, тихо и можно видеть чистое небо, тогда как для всей системы типична ненастная погода с ураганными ветрами, сильнейшими ливнями и грозами. Центр тропического циклона называется «глазом бури». Особенно характерны ветры и ливневые осадки для зоны, непосредственно примыкающей к «глазу бури».

Существует несколько очагов наиболее частого за: рождения тропических циклонов: в Атлантическом океане - Карибское море и Мексиканский залив; здесь тропические циклоны называют ураганами . Больше всего тропических циклонов возникает над Тихим океаном; у юго-восточных берегов Азии возникает в среднем 20 циклонов в год. 3десь их называют тайфунами . Третье место по количеству тропических циклонов занимает Индийский океан.

Образовавшиеся тропические циклоны в Северном полушарии движутся сначала на северо-запад, а затем на широте 25-30° поворачивают на северо-восток. Приходя в умеренные широты, тропические циклоны часто затухают.

В центральной части циклона может образоваться сильнейший атмосферный вихрь, который называется смерчем . При вращении воздуха со скоростью 100 м в секунду создается воздушная воронка диаметром не менее 200 метров с разреженным внутри нее воздухом. Центробежные силы отгоняют к периферии воронки тяжелые капли воды и града, которые создают ее «стенки» толщиной 10-20 метров. Утяжеление такой воронки заставляет ее спускаться с высоты 1,5-2 км до земли в виде пустотелого столба. Присасываясь к земле, это образование, несущееся со скоростью курьерского поезда, своей уплотненной дожде-градовой оболочкой сметает все на своем пути.

Смерчи , проносящиеся над сушей, называются тромбами (в Северной Америке - торнадо ). Они иногда поднимают в воздух дома вместе с жителями, перенося их на некоторое расстояние. По статистике ежегодно от смерча погибает в среднем 400 человек. В нашей стране самый памятный смерч обрушился на Ивановскую и Костромскую области в 1984 году. Он переворачивал подъемные краны, поднимал в воздух автомобили и вагоны, разрушал постройки, ломал деревья. Его диаметр достигал 2 км. Смерч бушует от нескольких секунд до нескольких часов. Предсказать смерч сегодня практически невозможно.

Антициклон - это атмосферный вихрь, в котором все иначе, чем в его антиподе - циклоне. Воздушная спираль раскручивается в Северном полушарии по часовой стрелке, в Южном - против часовой стрелки. В циклоне воздух не поднимается, а опускается, и, как правило, он достаточно сухой. Поэтому погода в этот период всегда ясная, сухая, малооблачная. Температура летом высокая, погода жаркая, зима - морозная. Атмосферные фронты, в отличие от циклонов, никогда не бывают в центре антициклонов. В центре антициклона стоит штиль. В области этого атмосферного вихря, в отличие от циклона, заметны колебания температуры в течение суток. Особенно они велики на материках: в Центральной России день нередко теплее ночи на 10°-15°С, в Сахаре после дневной температуры, равной 40°С, возможны ночные заморозки. Все это можно объяснить отсутствием осадков, оказывающих смягчающее влияние на климат местности.

Антициклоны, в отличие от циклонов, образуются при вторжении холодных воздушных масс в теплые. Так же как и циклоны, антициклоны перемещаются со скоростью 30 км/час с запада на восток, отклоняясь к юго-востоку.

Главные области формирования антициклонов - субтропические и приполярные широты.

Антициклоны способствуют возникновению круговых океанических течений: в Северном полушарии по часовой стрелке, а в Южном полушарии - против часовой стрелки.

Муссоны – переменные ветры, возникающие в системе материк – океан.

На границе материков и океанов ветры зимой дуют с материка на океан, летом, наоборот, с океана на материк. Эти муссонные ветры особенно хорошо выражены в умеренных широтах, где разница в температуре зимы и лета велика.

Ветры общей циркуляции атмосферы – ветры, вызванные общим зональным распределением давления атмосферы.

Распределение атмосферного давления определяет направление ветров, господствующих в нижней тропосфере на разных широтах . От тропических поясов повышенного давления в каждом полушарии воздух направляется с одной стороны к экватору, с другой - к умеренным широтам. При этом он отклоняется под действием ускорения Кориолиса. Между тропиками и экватором дуют пассаты . Это в основном северо-восточные ветры в Северном и юго-восточные в Южном полушарии, переходящие у экватора в восточные.

Воздух, направляющийся от тропических широт в умеренные, отклоняется к востоку. Поэтому в умеренных широтах господствуют западные ветры - западный перенос воздуха.

Из высоких широт в умеренные дуют ветры с преобладанием восточной составляющей Смещение поясов высокого и низкого давления вызывает смещение поясов господствующих на разных широтах ветров. Создаются промежуточные пояса, направление ветров в которых по сезонам меняется. Это хорошо заметно у экватора, когда пояс низкого давления смещается из одного полушария в другое. В этом случае пассаты одного полушария переходят в другое, меняя по сезонам направление на противоположное. Возникают тропические (экваториальные) муссоны.

Атмосферные осадки

Вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся непосредственно из воздуха на поверхность Земли, называется атмосферными осадками .

Осадки, выпадающие из облаков, могут быть жидкими (дождь) и твердыми (снег, крупа, град). По характеру выпадения они бывают моросящими, обложными, ливневыми.

Измеряются осадки слоем воды (в мм), который образуется, если выпавшая вода не стекает и не испаряется. В среднем за год на Землю выпадает 1130 мм осадков, из них почти половина - в экваториальных широтах, где они выпадают с удивительной периодичностью: в течение суток - после полудня, в течение года - после равноденствий. В направлении от экваториальных широт к тропическим количество осадков убывает. В умеренных широтах их количество снова увеличивается, в полярных - убывает, и выпадают они там преимущественно в твердом виде.

Над океаном осадков в общем больше, чем над сушей, и зависимость их от широты выражена лучше. Нарушают ее течения: над холодными течениями осадков меньше, чем над теплыми. Много осадков на островах, особенно на наветренных склонах. На характер распределения осадков на суше влияет удаленность от океана и рельеф. Больше всего осадков на наветренных склонах гор. С высотой их количество заметно убывает. Выше снеговой линии твердые осадки не успевают таять и накапливаются в виде снежников и ледников. Твердые осадки, накапливающиеся в полярных широтах, а Зимой и в умеренных, образуют снежный покров. Обладая малой теплопроводностью, снег предохраняет почву от промерзания, а растения от гибели. В нем накапливаются запасы воды, расходуемые летом. Талые воды пополняют грунтовые воды, озера и реки, для которых в этих условиях характерны весенние разливы.

Абсолютный максимум осадков зарегистрирован на острове Гавайи (Тихий океан) - 11684 мм/год и в Черапунджи (Индия) - 26 461 мм/год. Абсолютный минимум - в пустыняхАтакама и Ливийская, где осадки вообще выпадают не каждый год.

Значение атмосферных осадков огромно. Они снабжают пресной водой реки, озера, грунтовые воды. Без них жизнь и деятельность людей невозможны. В связи с загрязнением атмосферы «промывающие» ее осадки тоже загрязняются, становятся кислотными, радиоактивными. Поэтому все острее встает вопрос об охране атмосферы от загрязнения.

По количеству выпадающих осадков еще нельзя судить об обеспеченности территории влагой. Необходимо учитывать возможное испарение, то есть испаряемость, которая зависит от количества солнечного тепла: чем тепла больше, тем больше может испариться влаги, если она есть. Испаряемость может быть большой, а испарение маленьким. Например, в Сахаре испаряемость достигает 4500 мм/год, а испарение всего 100 мм/год. По соотношению испаряемости и испарения судят об увлажнении территории и определяют нормы орошения. Увлажнение = испаряемость - испарение.

Для определения увлажнения пользуются также коэффициентом увлажнения . Коэффициент увлажнения (К) - отношение суммы осадков к испаряемости вычисленных за один и тот же промежуток времени (сезон, год). Он выражается дробью или в процентах: К>1; К>100% - увлажнение избыточное ; К = 1; К=100% - увлажнение нормально е (лесостепь, степь); К<1, К<100% - увлажнение недостаточное (пустыни).

По степени увлажнения выделяются влажные (гумидные ) и сухие (аридные ) области. Но даже в областях с достаточным увлажнением (степи и лесостепи) бывают длительные периоды с очень малым количеством осадков при высокой температуре - засухи . Катастрофические засухи продолжаются несколько лет подряд (в Африке, в Австралии). Их возникновению способствует деятельность людей, уничтожающих растительный покров.

Погода

Погода - состояние тропосферы в данной местности в данный момент или за какой-то промежуток времени (сутки, неделю, месяц).

Погода характеризуется элементами и явлениями. Элементы погоды - температура воздуха, влажность, давление .

К явлениям погоды относятся ветер, облака, атмосферные осадки . Иногда явления погоды носят необычайный и даже катастрофический характер, например ураганы, сильные грозы, ливни, засухи.

Погода характеризуется не отдельно взятыми элементами явлениями, а их совокупностью . При одинаковой температуре (высокой или низкой), но при разной влажности воздуха, с осадкам или без осадков, с ветром или без него, погода не будет одинаковой. Разным будет и ее воздействие на растения, на человека. Известно, что морозная погода без ветра переносится людьми значительно легче, чем даже менее морозная, но с сильными ветрами. Растения по-разному переносят одинаково жаркую, но влажную или сухую погоду.

Погода изменчива. Главные причины - изменение количеств; солнечного тепла, перемещение воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Изменения погоды в течении суток хорошо выражены в экваториальных широтах. Утром солнечные лучи начинают нагревать поверхность, от нее нагревается воздух. Усиливается испарение. Возникает сильная конвекция. В поднимающемся влажном воздухе образуются мощные кучевые облака. После полудня выпадают ливневые осадки. Вечером и ночью ясно и тихо.

В умеренных широтах закономерные изменения погоды в течение суток, зависящие от поступления солнечного тепла, часто нарушаются сменой воздушных масс, прохождением атмосферных вихрей и фронтальными процессами.

Смена циклональной и антициклональной погоды характерна для умеренных широт . В этих широтах хорошо выражены изменения погоды по сезонам. Летом погоды теплые, безморозные, в течение суток даже минимальная температура выше 0°С. Зимой погоды холодные, морозные, максимальная температура ниже 0°С. Для весны и осени характерны погоды с переходом температуры через 0°С. Это значит, что при положительной средней суточной температуре минимальная температура отрицательная, а при отрицательной - положительная. Погода с переходом через 0°С (с оттепелью) бывает и зимой. Безморозные, морозные погоды, погоды с переходом через 0°С могут быть с ветром и без ветра, облачные и безоблачные, с осадками и без осадков.

В полярных широтах весь год преобладают морозные погоды, особенно суровые у Южного полюса.

В экваториальных и тропических широтах морозных погод не бывает, там нет холодного времени года.

Предсказания погоды важны для народного хозяйства и всех областей деятельности людей. Уточнить прогноз погоды для данной территории помогают местные признаки. Срок их действия максимум 24 часа. Необходимо пользоваться не одним, а рядом признаков (изменение температуры, облачности, вид облаков, направление ветра, поведение животных и растений).

Научные предсказания погоды требуют большого количества данных, глубоких знаний и использования самой современной техники. Для того чтобы предсказать погоду, например, для Москвы на срок до трех суток, нужны данные со всего Северного полушария, а на срок 5-7 суток - со всей Земли.

Существует Всемирная служба погоды (ВСП), объединяющая Национальные службы погоды. Она имеет три мировых центра: Москва, Вашингтон и Мельбурн. Данные о состоянии атмосферы собирают и передают 10 000 метеорологических станций, 7000 морских судов, 3000 самолетов, метеоспутники, дрейфующие в океане буйковые станции. Обработка огромного количества данных стала возможной только после появления быстродействующих ЭВМ. Для составления прогнозов вычерчиваются карты погоды (синоптические) на момент наблюдений, моделируются возможные изменения состояния атмосферы (решаются гидродинамические уравнения). Анализ полученных результатов производится при непосредственном участии специалиста-синоптика, без которого составление прогноза пока невозможно. Оправдываемость прогнозов погоды тем больше, чем короче срок предсказания. Предсказания на срок до трех суток оправдываются на 87-89%. Наибольшей точностью отличаются специализированные прогнозы, например авиационные.

Климат

Климат - это многолетний режим погоды, характерный для какой-либо местности. Он проявляется в закономерной смене всех наблюдаемых в этой местности погод. Как и погода, климат зависит от количества солнечной радиации (от широты), от перемещения воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов (от циркуляции атмосферы) и от свойств подстилающей поверхности.

Основные показатели климата: температура воздуха (средняя годовая, января и июля), преобладающее направление ветров, годовое количество и режим осадков. Карты, на которых нанесены показатели климата, называют климатическими, например карта распределения температуры (карта изотерм) или карта распределения осадков (карта изогнет). Существуют также карты климата, на которых выделяются пространства с более или менее одинаковыми показателями климата: климатические пояса, области и т.д. Основных климатических поясов семь: экваториальный, два тропических, два умеренных, два полярных (арктический и антарктический). В основе их выделения - тепловые пояса и пояса господства зональных типов воздушных масс.

Между основными расположены переходные климатические пояса: два субэкваториалъных, два субтропических и два субполярных. Они отличаются сменой воздушных масс: зимой господствует воздушная масса основного пояса, соседнего со стороны полюса, летом - со стороны экватора.

Экваториальный пояс - пояс господства экваториального воздуха. Преобладает его восходящее движение. Температура весь год высокая. Суточные ее колебания больше годовых. Осадков много.

Тропические пояса - пояса формирования тропических воздушных масс. Преобладает нисходящее движение воздуха. Воздух теплый (особенно летом) и сухой (особенно над материками). Господствующие ветры - пассаты.

Умеренные пояса - пояса господства воздушных масс умеренных широт. Преобладают западный перенос, фронтальные процессы, циклоны, антициклоны. Температура летом положительная, зимой - отрицательная. Годовые амплитуды ее колебаний больше суточных. Осадки преимущественно фронтальные, зимой- в твердом виде

Полярные пояса (арктический и антарктический) - пояса формирования холодных и сухих воздушных масс. Для них характерно опускание воздуха в центре областей высокого давления, преобладание отрицательных температур. Осадков мало. Постоянный снежный покров.

Для субэкваториальных поясов характерен летом экваториальный воздух, зимой - тропический. Соответственно погода летом такая же, как в экваториальном поясе, зимой - как в тропическом.

В пределах субтропических поясов летом тропический воздух, зимой - умеренный. Лето жаркое, сухое. Зимой выпадают осадки, связанные с фронтальными процессами. В субполярных поясах (субарктическом и субантарктическом) зимой арктический (антарктический) воздух, летом - умеренный. Лето значительно теплее зимы. Со слабыми, непродолжительными осадками. Зима суровая, сухая.

В одном и том же поясе климат на океане и на материке неодинаков. Соответственно выделяются материковые и морские (океанические) климаты . Они различаются годовыми амплитудами колебания температуры и количеством осадков. Эти различия резко проявляются в тех поясах, где есть суша и хорошо выражены сезоны года: в тропических, субтропических, умеренных Северного полушария, субарктических. В экваториальном, субэкваториальном, умеренном Южного полушария, субантарктическом полярных поясах различия эти слабо выражены. Климат Антарктиды полностью материковый, Арктики, за исключением Гренландии и крупных островов, - океанический. На границе материков и океанов, там, где по сезонам ветры изменяют направление почти на противоположное (зимой с суши, летом с океана), господствует муссонный климат. Его характеризует теплое, дождливое лето и холодная, сухая зима. Особенно хорошо этот климат выражен на востоке Евразии, на границе с Тихим океаном.

На материках на климат влияет рельеф . В горах чем выше, тем холоднее. Даже на экваторе вершины гор покрыты снегом. В поднимающемся по склонам воздухе количество осадков сначала увеличивается, а затем, когда влага выпадает, начинает убывать. Поэтому для гор характерна высотная поясность климата. Однако на любой высоте климат будет зависеть от широты. Даже в поясе вечных снегов высота Солнца и продолжительность дня такие же, как в климатическом поясе у подножия.

Климат не остается неизменным. О том, что он изменяется, свидетельствуют данные систематических инструментальных наблюдений над состоянием атмосферы почти за 200 лет. Сведения о погоде и о климате есть в летописях, в трудах ученых Древнего мира. О климате доисторического прошлого позволяют судить некоторые горные породы (коралловые известняки, каменный уголь, соли, ленточные глины и др.), формы рельефа, остатки организмов, пыльца растений. Причин изменения климата много, они накладываются друг на друга, и поэтому определить их бывает, трудно. Ясно, например, что изменение угла наклона земной оси к орбите вызывает изменение положения границ тепловых, а значит, и климатических поясов. Изменение площадей и расположения материков и океанов влечет за собой значительные изменения климатов на всей Земле. Влияют на климат сильные извержения вулканов, выбрасывающих в атмосферу огромное количество пыли, пепла и водяного пара. Растет антропогенное воздействие на климат. В процессе своей деятельности люди влияют на состояние атмосферы (увеличение содержания СО 2 , запыленность, выбросы тепла и т.д.). Большое влияние на климат оказывает изменение подстилающей поверхности: сведение лесов, создание водохранилищ, орошение и осушение территории, сокращение площадей, покрытых льдом, как на суше, так и в океане.

Движения воздушных масс

Воздух находится в непрерывном движении, особенно благодаря деятельности циклонов и антициклонов.

Тёплая воздушная масса, которая движется из тёплых районов в более холодные, своим приходом вызывает неожиданное потепление. При этом от соприкосновения с более холодной земной поверхностью движущаяся воздушная масса снизу охлаждается и прилегающие к земле слои воздуха могут оказаться даже холоднее верхних слоёв. Охлаждение тёплой воздушной массы, идущее снизу, вызывает конденсацию водяного пара в самых нижних слоях воздуха, в результате образуются облака и выпадают осадки. Эти облака располагаются невысоко, часто опускаются до земли и вызывают туманы. В нижних слоях тёплой воздушной массы довольно тепло и ледяных кристаллов нет. Поэтому они не могут давать обильных осадков, лишь иногда выпадает мелкий, моросящий дождь. Облака тёплой воздушной массы заволакивают всё небо ровным покровом (тогда их называют слоистыми) или слегка волнистым слоем (тогда их называют слоисто-кучевыми).

Холодная воздушная масса движется из холодных районов в более тёплые и приносит похолодание. Передвигаясь на более тёплую земную поверхность, она непрерывно подогревается снизу.При нагревании не только не происходит конденсации, но и уже имеющиеся облака и туманы должны испаряться, тем не менее небо не становится безоблачным, просто облака образуются совсем по другим причинам. При нагревании все тела нагреваются и плотность их уменьшается, поэтому когда самый нижний слой воздуха нагревается и расширяется, он становится более лёгким и как бы всплывает в виде отдельных пузырей или струй и на его место опускается более тяжёлый холодный воздух. Воздух, как и любой газ, при сжатии нагревается, а при расширении охлаждается. Атмосферное давление с высотой уменьшается, поэтому воздух, поднимаясь, расширяется и охлаждается на 1 градус на каждые 100м подъёма, и в результате на определённой высоте в нём начинается конденсация и образование облаков.Опускающиеся струи воздуха от сжатия нагреваются и в них не только ничего не конденсируется, но даже испаряются попадающие в них остатки облаков. Поэтому облака холодных воздушных масс представляют собой нагромождающиеся в высоту клубы с просветами между ними. Такие облака называются кучевыми или кучево-дождевыми. Они никогда не опускаются до земли и не переходят в туманы, и, как правило, не закрывают весь видимый небосвод. В таких облаках восходящие потоки воздуха увлекают за собой водяные капли в те слои, где всегда имеются ледяные кристаллики, при этом облако теряет характерную форму "цветной капусты" и облако превращается в кучево-дождевое. С этого момента из облака выпадают осадки, хотя и сильные, но непродолжительные из-за малых размеров облаков. Поэтому погода холодных воздушных масс очень неустойчива.

Атмосферный фронт

Граница соприкосновения разных воздушных масс называется атмосферным фронтом. На синоптических картах эта граница представляет собой линию, которую метеорологи называют «линия фронта». Граница между тёплой и холодной воздушной массой является почти горизонтальной поверхностью, незаметно опускающейся к линии фронта. Холодный воздух находится под этой поверхностью, а тёплый сверху. Так как воздушные массы всё время в движении, то и граница между ними всё время сдвигается. Интересная особенность: через центр области пониженного давления обязательно проходит линия фронта, а через центры областей повышенного давления фронт не проходит никогда.

Тёплый фронт возникает при продвижении вперёд тёплой воздушной массы и отступлении холодной. Тёплый воздух, как более лёгкий, наползает на холодный. Из-за того, что подъём воздуха приводит к его охлаждению, над поверхностью фронта образуются облака. Тёплый воздух взбирается вверх достаточно медленно, поэтому облачность тёплого фронта представляет собой ровную пелену перисто-слоистых и высокослоистых облаков, которая имеет ширину несколько сот метров и иногда на тысячи километров в длину. Чем дальше впереди линии фронта находятся облака, тем они выше и тоньше.

Холодный фронт движется в сторону тёплого воздуха. При этом холодный воздух подлезает под тёплый. Нижняя часть холодного фронта из-за трения о земную поверхность отстаёт от верхней, поэтому поверхность фронта выпячивается вперёд.

Атмосферные вихри

Развитие и перемещение циклонов и антициклонов приводит к переносам воздушных масс на значительные расстояния и соответствующим непериодическим изменениям погоды, связанным со сменой направлений и скоростей ветра, с увеличением или уменьшением облачности и осадков. В циклонах и антициклонах воздух перемещается в сторону уменьшения атмосферного давления, отклоняясь под действием разных сил: центробежной, Кориолиса, трения и др. В результате в циклонах ветер направлен к его центру с вращением против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном, в антициклонах, наооборот, от центра с противоположным вращением.

Цикло́н - атмосферный вихрь огромного (от сотен до 2-3 тысяч километров) диаметра с пониженным атмосферным давлением в центре. Различают циклоны внетропические и тропические.

Тропические циклоны (тайфуны) обладают особыми свойствами и возникают гораздо реже. Они образуются в тропических широтах (от 5° до 30° каждого полушария) и имеют меньшие размеры (сотни, редко - более тысячи километров), но бо́льшие барические градиенты и скорости ветра, доходящие до ураганных. Для таких циклонов характерен «глаз бури» - центральная область диаметром 20-30 км с относительно ясной и безветренной погодой. Вокруг располагаются мощные сплошные скопления кучево-дождевых облаков с сильнейшими дождями. Тропические циклоны могут в процессе своего развития превращаться во внетропические.

Внетропические циклоны образуются в основном на атмосферных фронтах, чаще всего находящихся в субполярных районах, способствуют самым значительным изменениям погоды. Для циклонов характерна облачная и дождливая погода, с ними связана большая часть осадков в умеренной зоне. В центре внетропического циклона наиболее интенсивные осадки и наиболее густая облачность.

Антициклон - область повышенного атмосферного давления. Обычно погода антициклона ясная или малооблачная. Имеют значение для погоды также маломасштабные вихри (смерчи, тромбы, торнадо).

Пого́да - совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства. Понятие «Погода» относится к текущему состоянию атмосферы, в противоположность понятию «Климат», которое относится к среднему состоянию атмосферы за длительный период времени. Если нет уточнений, то под термином «Погода» понимают погоду на Земле. Погодные явления протекают в тропосфере (нижней части атмосферы) и в гидросфере. Погоду можно описать давлением, температурой и влажностью воздуха, силой и направлением ветра, облачностью, атмосферными осадками, дальностью видимости, атмосферными явлениями (туманами, метелями, грозами) и другими метеорологическими элементами.

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) - наклон) - многолетний режим погоды, характерный для данной местности в силу её географического местоположения.

Климат - статистический ансамбль состояний, через который проходит система: гидросфера → литосфера → атмосфера за несколько десятилетий. Под климатом принято понимать усреднённое значение погоды за длительный промежуток времени (порядка нескольких десятилетий) то есть климат - это средняя погода. Таким образом, погода - это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление). Отклонение погоды от климатической нормы не может рассматриваться как изменение климата, например, очень холодная зима не говорит о похолодании климата. Для выявления изменений климата нужен значимый тренд характеристик атмосферы за длительный период времени порядка десятка лет. Основными глобальными геофизическими циклическими процессами, формирующими климатические условия на Земле, являются теплооборот, влагооборот и общая циркуляция атмосферы.

Распределение осадков на Земле. Атмосферные осадки на земной поверхности распределяются очень неравномерно. Одни территории страдают от избытка влаги, другие – от ее недостатка. Очень мало осадков получают территории, расположенные вдоль Северного и Южного тропиков, где высокие температуры и потребность в осадках особенно велика. Огромные территории земного шара, имеющие много тепла, не используются в сельском хозяйстве из-за недостатка влаги.

Чем же можно объяснить неравномерное распределение осадков на земной поверхности? Вы, наверное, уже догадались, что главная причина – размещение поясов низкого и высокого атмосферного давления. Так, у экватора в поясе низкого давления постоянно нагретый воздух содержит много влаги; поднимаясь вверх, он охлаждается и становится насыщенным. Поэтому в области экватора образуется много облаков и идут обильные дожди. Немало выпадает осадков и в других областях земной поверхности (см. рис. 18), где низкое давление.

Климатообразующие факторыВ поясах высокого давления преобладают нисходящие токи воздуха. Холодный воздух, опускаясь, содержит мало влаги. При опускании он сжимается и нагревается, благодаря чему становится суше. Поэтому в областях повышенного давления над тропиками и у полюсов осадков выпадает мало.

ЗОНАЛЬНОСТЬ КЛИМАТИЧЕСКАЯ

Подразделение земной поверхности по общности климатических условий на крупные зоны, представляющие собой части поверхности земного шара, имеющие более или менее широтное протяжение и выделенные по определенным климатическим показателям. З. к. не обязательно должна охватывать по широте все полушарие. В климатических зонах выделяются климатические обл. Различают вертикальные зоны, выделяемые в горах и лежащие одна над другой. Каждая из этих зон обладает определенным климатом. В разных широтных зонах одноименные вертикальные климатические зоны будут различны по особенностям климата.

Эколого-геологическая роль атмосферных процессов

Уменьшение прозрачности атмосферы за счет появления в ней аэрозольных частиц и твердой пыли влияет на распределение солнечной радиации, увеличивая альбедо или отражательную способность. К такому же результату приводят и разнообразные химические реакции, вызывающие разложение озона и генерацию «перламутровых» облаков, состоящих из водяного пара. Глобальное изменение отражательной способности, так же как изменения газового состава атмосферы, главным образом парниковых газов, являются причиной климатических изменений.

Неравномерное нагревание, вызывающее различия в атмосферном давлении над разными участками земной поверхности, приводит к атмосферной циркуляции, которая является отличительной чертой тропосферы. При возникновении разности в давлении воздух устремляется из областей повышенного давления в область пониженных давлений. Эти перемещения воздушных масс вместе с влажностью и температурой определяют основные эколого-геологические особенности атмосферных процессов.

В зависимости от скорости ветер производит на земной поверхности различную геологическую работу. При скорости 10 м/с он качает толстые ветви деревьев, поднимает и переносит пыль и мелкий песок; со скоростью 20 м/с ломает ветви деревьев, переносит песок и гравий; со скоростью 30 м/с (буря) срывает крыши домов, вырывает с корнем деревья, ломает столбы, передвигает гальку и переносит мелкий щебень, а ураганный ветер со скоростью 40 м/с разрушает дома, ломает и сносит столбы линий электропередач, вырывает с корнем крупные деревья.

Большое негативное экологическое воздействие с катастрофическими последствиями оказывают шквальные бури и смерчи (торнадо) - атмосферные вихри, возникающие в теплое время года на мощных атмосферных фронтах, имеющие скорость до 100 м/с. Шквалы - это горизонтальные вихри с ураганной скоростью ветра (до 60-80 м/с). Они часто сопровождаются мощными ливнями и грозами продолжительностью от нескольких минут до получаса. Шквалы охватывают территории шириной до 50 км и проходят расстояние в 200-250 км. Шквальная буря в Москве и Подмосковье в 1998 г. повредила крыши многих домов и повалила деревья.

Смерчи, называемые в Северной Америке торнадо, представляют собой мощные воронкообразные атмосферные вихри, часто связанные с грозовыми облаками. Это суживающиеся в середине столбы воздуха диаметром от нескольких десятков до сотен метров. Смерч имеет вид воронки, очень похожей на хобот слона, спускающейся с облаков или поднимающейся с поверхности земли. Обладая сильной разреженностью и высокой скоростью вращения, смерч проходит путь до нескольких сотен километров, втягивая в себя пыль, воду из водоемов и различные предметы. Мощные смерчи сопровождаются грозой, дождем и обладают большой разрушительной силой.

Смерчи редко возникают в приполярных или экваториальных областях, где постоянно холодно или жарко. Мало смерчей в открытом океане. Смерчи происходят в Европе, Японии, Австралии, США, а в России особенно часты в Центрально-Черноземном районе, в Московской, Ярославской, Нижегородской и Ивановской областях.

Смерчи поднимают и перемещают автомобили, дома, вагоны, мосты. Особенно разрушительные смерчи (торнадо) наблюдаются в США. Ежегодно отмечается от 450 до 1500 торнадо с числом жертв в среднем около 100 человек. Смерчи относятся к быстродействующим катастрофическим атмосферным процессам. Они формируются всего за 20-30 мин, а время их существования 30 мин. Поэтому предсказать время и место возникновения смерчей практически невозможно.

Другими разрушительными, но действующими продолжительное время атмосферными вихрями являются циклоны. Они образуются из-за перепада давления, которое в определенных условиях способствует возникновению кругового движения воздушных потоков. Атмосферные вихри зарождаются вокруг мощных восходящих потоков влажного теплого воздуха и с большой скоростью вращаются по часовой стрелке в южном полушарии и против часовой - в северном. Циклоны в отличие от смерчей зарождаются над океанами и производят свои разрушительные действия над материками. Основными разрушительными факторами являются сильные ветры, интенсивные осадки в виде снегопада, ливней, града и нагонные наводнения. Ветры со скоростями 19 - 30 м/с образуют бурю, 30 - 35 м/с - шторм, а более 35 м/с - ураган.

Тропические циклоны - ураганы и тайфуны - имеют среднюю ширину в несколько сот километров. Скорость ветра внутри циклона достигает ураганной силы. Длятся тропические циклоны от нескольких дней до нескольких недель, перемещаясь со скоростью от 50 до 200 км/ч. Циклоны средних широт имеют больший диаметр. Поперечные размеры их составляют от тысячи до нескольких тысяч километров, скорость ветра штормовая. Движутся в северном полушарии с запада и сопровождаются градом и снегопадом, имеющими катастрофический характер. По числу жертв и наносимому ущербу циклоны и связанные с ними ураганы и тайфуны являются самыми крупными после наводнений атмосферными стихийными явлениями. В густонаселенных районах Азии число жертв во время ураганов измеряется тысячами. В 1991 г. в Бангладеш во время урагана, который вызвал образование морских волн высотой 6 м, погибло 125 тыс. человек. Большой ущерб наносят тайфуны территории США. При этом гибнут десятки и сотни людей. В Западной Европе ураганы приносят меньший ущерб.

Катастрофическим атмосферным явлением считаются грозы. Они возникают при очень быстром поднятии теплого влажного воздуха. На границе тропического и субтропического поясов грозы происходят по 90-100 дней в году, в умеренном поясе по 10-30 дней. В нашей стране наибольшее количество гроз случается на Северном Кавказе.

Грозы обычно продолжаются менее часа. Особую опасность представляют интенсивные ливни, градобития, удары молнии, порывы ветра, вертикальные потоки воздуха. Опасность градобития определяется размерами градин. На Северном Кавказе масса градин однажды достигала 0,5 кг, а в Индии отмечены градины массой 7 кг. Наиболее градоопасные районы у нас в стране находятся на Северном Кавказе. В июле 1992 г. град повредил в аэропорту «Минеральные Воды» 18 самолетов.

К опасным атмосферным явлениям относятся молнии. Они убивают людей, скот, вызывают пожары, повреждают электросеть. От гроз и их последствий ежегодно в мире гибнет около 10 000 человек. Причем в некоторых районах Африки, во Франции и США число жертв от молний больше, чем от других стихийных явлений. Ежегодный экономический ущерб от гроз в США составляет не менее 700 млн. долларов.

Засухи характерны для пустынных, степных и лесостепных регионов. Недостаток атмосферных осадков вызывает иссушение почвы, понижение уровня подземных вод и в водоемах до полного их высыхания. Дефицит влаги приводит к гибели растительности и посевов. Особенно сильными бывают засухи в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии и на юге Северной Америки.

Засухи изменяют условия жизнедеятельности человека, оказывают неблагоприятное воздействие на природную среду через такие процессы, как осолонение почвы, суховеи, пыльные бури, эрозия почвы и лесные пожары. Особенно сильными пожары бывают во время засухи в таежных районах, тропических и субтропических лесах и саваннах.

Засухи относятся к кратковременным процессам, которые продолжаются в течение одного сезона. В том случае, когда засухи длятся более двух сезонов, возникает угроза голода и массовой смертности. Обычно действие засухи распространяется на территорию одной или нескольких стран. Особенно часто продолжительные засухи с трагическими последствиями возникают в Сахельской области Африки.

Большой ущерб приносят такие атмосферные явления, как снегопады, кратковременные ливневые дожди и продолжительные затяжные дожди. Снегопады вызывают массовые сходы лавин в горах, а быстрое таяние выпавшего снега и ливневые продолжительные дожди приводят к наводнениям. Огромная масса воды, падающая на земную поверхность, особенно в безлесных районах, вызывает сильную эрозию почвенного покрова. Происходит интенсивный рост овражно-балочных систем. Наводнения возникают в результате крупных паводков в период обильного выпадения атмосферных осадков или половодья после внезапно наступившего потепления или весеннего таяния снега и, следовательно, по происхождению относятся к атмосферным явлениям (они рассматриваются в главе, посвященной экологической роли гидросферы).

Выве́тривание - разрушение и изменение горных пород под влиянием температуры, воздуха,воды. Совокупность сложных процессов качественного и количественного преобразования горных пород и слагающих их минералов, приводящих к образованию продуктов выветривания. Происходит за счёт действия на литосферу гидросферы, атмосферы и биосферы. Если горные породы длительное время находятся на поверхности, то в результате их преобразований образуется кора выветривания. Различают три вида выветривания: физическое (лёд, вода и ветер) (механическое), химическое и биологическое.

Физическое выветривание

Чем больше разница температур в течение суток, тем быстрее происходит процесс выветривания. Следующим шагом в механическом выветривании является попадание в трещины воды, которая при замерзании увеличивается в объёме на 1/10 своего объёма, что способствует ещё большему выветриванию породы. Если глыбы горных пород попадут, например, в реку, то там они медленно стачиваются и измельчаются под воздействием течения. Селевые потоки, ветер, сила тяжести, землетрясения, извержения вулканов также содействуют физическому выветриванию горных пород. Механическое измельчение горных пород приводит к пропусканию и задерживанию породой воды и воздуха, а также значительному увеличению площади поверхности, что создает благоприятные условия для химического выветривания. В результате катаклизмов с поверхности могут осыпаться породы, образуя плутонические породы. Всё давление на них оказывают боковые породы, из-за чего плутонические породы начинают расширяться, что ведёт к рассыпанию верхнего слоя пород.

Химическое выветривание

Химическое выветривание - это совокупность различных химических процессов, в результате которых происходит дальнейшее разрушение горных пород и качественного изменения их химического состава с образованием новых минералов и соединений. Важнейшими факторами химического выветривания являются вода, углекислый газ и кислород. Вода - энергичный растворитель горных пород и минералов. Основная химическая реакция воды с минералами магматических пород - гидролиз, приводит к замене катионов щелочных и щелочноземельных элементов кристаллической решётки на ионы водорода диссооциированных молекул воды:

KAlSi3O8+H2O→HAlSi3O8+KOH

Образующееся основание (KOH) создает в растворе щелочную среду, при которой происходит дальнейшее разрушение кристаллической решётки ортоклаза. При наличии CO2 KOH переходит в форму карбоната:

2KOH+CO2=K2CO3+H2O

Взаимодействие воды с минералами горных пород приводит также и к гидратации - присоединению частиц воды к частицам минералов. Например:

2Fe2O3+3H2O=2Fe2O·3H2O

В зоне химического выветривания также широко распространена реакция окисления, которой подвергаются многие минералы содержащие способные к окислению металлы. Ярким примером окислительных реакций при химическом выветривании является взаимодействие молекулярного кислорода с сульфидами в водной среде. Так, при окислении пирита наряду с сульфатами и гидратами окисей железа образуется серная кислота, участвующая в создании новых минералов.

2FeS2+7O2+H2O=2FeSO4+H2SO4;

12FeSO4+6H2O+3O2=4Fe2(SO4)3+4Fe(OH)3;

2Fe2(SO4)3+9H2O=2Fe2O3·3H2O+6H2SO4

Радиационное выветривание

Радиационным выветриванием называется разрушение пород под действием радиационного излучения. Радиационное выветривание оказывает влияние на процесс химического, биологического и физического выветривания. Характерным примером породы, значительно подверженной радиационному выветриванию, может служить лунный реголит.

Биологическое выветривание

Биологическое выветривание производят живые организмы (бактерии, грибки, вирусы, роющие животные, низшие и высшие растения).В процессе своей жизнедеятельности они воздействуют на горные породы механически (разрушение и дробление горных пород растущими корнями растений,при ходьбе,рытье нор животными).Особенно большая роль в биологическом выветривании принадлежит микроорганизмам.

Продукты выветривания

Продуктом выветривания в ряде областей Земли на дневной поверхности являются курумы. Продуктами выветривания в определенных условиях становятся щебень, дресва, «шиферные» обломки, песчаные и глинистые фракции, включая каолин, лессы, отдельные обломки горных пород различных форм и размеров в зависимости от петрографического состава, времени и условий выветривания.

Горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности

Альтернативные описанияДвижение воздуха отнорсительно земной поверхности

Собака лает... носит"", слово

И бриз, и самум

Движение, поток воздуха в горизонтальном направлении

Фильм А. Алова

. "..., ..., ты могуч, ты гоняешь стаи туч"

. "Волны гасят..." (Стругацкие)

. "Кто посеет..., тот пожнет бурю"

. "кто зимой в трубе гудит?" (загадка)

. "лишь... каменного века в ворота черные стучит"

Атмосферная подвижка

Атмосферный бродяга

Атмосферный сквозняк

Бора, зефир или норд

Бросать слова на...

Ветр м. движение, течение, теча, ток, поток воздуха. По силе своей ветер бывает: ураган, кавк. бора: шторм, буря (обычно с бурей соединены гроза и дождь), жестокий, сильный, ветрища: средний, слабый, тихий ветер или ветерок, ветерочек, ветерец, влтришка; по постоянству силы: ровный порывистый, шквалистый или голомянистый, ветер духами, арх.; по постоянству направления: пассатный или полосовой; постоянный, вондулук; изменчивый, шаткий или переходный; смерч, вихорь или заверть, т. е. круговой. По направлению вообще, ветры именуются странами света, для чего овидь делится на части, по осьми в четверти (см. компас, матка). На устьях рек, принято вообще два главных вида ветров: морской, моряна, нагон, назовой, и береговой, матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, верховой. Русский ветер, с Руси, арх. южный, сиб. западный. Ветер с Руси потянул. Русский ветер тепла принес. На Белом море называют ветры: сивер, север, лето, летний, летник, всток. запад, полуночник, заморозник или рекостав, обедник, глубник, голоменник, в Коле побережник. шалоник в Мезени паужник, Промежные страны или ветры называются там межниками, и обозначаются словами: стрик и меж, напр. в четверти: север стрик севера к полуночнику, меж севера полуночник, стрик полуночника к северу, полуночник, стрик полуночника ко встоку, меж всток полуночник, стрик встока к полуночнику, всток. Ветры на Онеге: продольный или столбище, ребровский, всток, всточный, средний, галицкие ерши, шалоник, На Ильмене: спверяк, зимняк, мокрик, подсеверяк, шалонак, (столбняк? меженец? озерник, от Старой русы? крестовый-запад, подсиверный-запад, На Селигере: север, полуден, всток, запад, меженец, межник, зимняк, мокрик, крестовый запад, На Псковском озере: северик, полуденник, теплик, запад,. сточей (всточий), мокрик, На Волге: хилок или сладимый, моряна, гнилой, вешняк, горыч, нагорный, луговой, На Каспийском море компас рыбаковфлотский, т. е. голландский. На Байкале: север или гора, полуденник, всток, култук, баргузин, горный, горыч, горыня, глубник, шелоник, На Дунае: полночь, полуденка, карасль, обаза, вологодск. белозер, По направлению ветра в паруса: фордак, фордевинд, прямой, в корму, байкал. обетонь; попутный: поветерь, бакштаг, полный; поперечный: поперечень, галфвинд, полветра, боковой, байкал. покачень, колышень; круче полветра: косой, бейдевинд, круть, крутой, астрах. рейковый, арх. покосной, беть, байкал. битезь; встречный; противень, противный, в лоб, лобач, лобовой. Пирожное ветер, французский ветер, крем, битые сливки, иногда на яйцах. *Ветер, говор. о человеке: ветрогон, ветреный, скорохват; непостоянный, непоседный, ненадежный, опрометчивый. Ветром подбитый, то же. Ветром делать что: ходить ветром, делать все как ни попало, опрометчиво. Ветер ходит в (по) комнате, дует, несет, сквозит. Как на ветер, попусту. Вей по ветру, а впротив (а всупротив) глаза запорошишь, с силою не спорь. Выше ветра головы не носи, не забывайся. ветра пришло, на ветер и пошло. За ветром в поле не угоняешься Ведрами ветра не смеряешь. Спроси у ветра совета, не будет ли ответа? Кто ветром служит, тому дымом платят. Французский ветер, ветрогон. Откуда ветер подует, угодничает; куда подует, не стоек. Против ветра не надуешься. Не с ветра говорится то-то. Все пошло на ветер, промотался. Стрелять на ветер. Не верь ветру (коню) в море (в поле), а жене на воле (в доме). На ветер надеяться, без помола быть. От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки дымом. Ветры дули, шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали, о пьянчуге. Не подуйте на нас холодным ветром, будь милосерд. На ветру хорошо блох ловить, смирны. Ветер взбесится, и с бобыльей избы крышу сорвет. Откуда ветер? завтрака (или: с полдника, с обеда). Ветер шелоник по Онеге разбойник, юго-западный, опасный для судов. На Астафья сентября) примечай ветер северный, к стуже; южный, к теплу; западный, к мокроте; восточный, к ведру. На Евлампия октября), рога месяца кажут на ту сторону, откуда быть ветрам. Киргиз в степи ветер! Ветры мн. образующиеся в желудке и кишках газы, воздух, который пучит. Ветреный, где есть ветер, в прямом и переносном значении. Ветряный, к ветру относящийся [Ветреный прич. страдат., ветряный и ветряный, прилаг.; если различать их, то кажется указанное различие будет близко к делу.]. Ветреная пора, ветреное лето, обильное ветрами. На дворе погоже, ветрено (нар.) негоже. Ветряная мельница, толчея, движимая ветром. Ветряная труба, продувная, воздушная. Ветряный мех, колесо, дующее, доставляющее, нагоняющее воздух. Ветряная плавильная печь, воздушная, самодувная, с самотечным поддувалом. Ветряные гости, арх. прибывшие морем. Ветряная рыба, мясо, вяленое, провесное, полотковое, полтевое. Ветреный человек, вертопрах, легкомысленный, неосновательный, легостай, ветрогон, ветреник. Ветреная болезнь, ветры, пуча, по народному поверью насланная. Ветреный подхват, ломотное поражение плеча у лошадей. Ветреное ср. арх. стрелье, это напускная по ветру болезнь. Ветровой, относящийся к воздуху или ветру, в различных знач. Ветровые оконные крючки, распорные, растворные, для удержания растворенных половинок. Ветровой парень, ветрогон. Ветровая кишка, для впуска куда ветра, воздуха. Ветровой судак, вяленый. Ветрево, ветриво нареч. тамб. яросл. ветрено, ветер дует, погода стоит ветреная. Ветренеть, ветреть, о погоде, становиться ветреною; о ветре: крепчать, свежеть, задувать, подыматься. Ветрить что, сушить на воле, вялить, провешивать; проветривать. Не ветря одежи, не убережешь ее. Костр. ветреничать, веселиться, гулять. Охотнич. о собаке, чуять, слышать чутьем. Ветриться или ветреть, проветриваться, просушиваться, провяливаться; обветриваться; выветриваться. Белье ветреет. Губы на ветру ветреют, смякнут. Камень ветреет. Флаг ветрится, развевается ветром. Девка ветрится, кур. орл. стала вести себя дурно. Камень выветрел, порыхлел. Выветрить одежу. Все из головы выветрилось. Заветрило, ветер поднялся. Кожа заветрела, зачахла на воздухе. Губы заветрели, осмякли. На дворе поветрело. Переветрить всю одежу, проветрить ее. Ветряк, ветрячок м. южн. каз. перм. ветрянка ж. ветряная мельница (водяная назыв. млин). Ветрило ср. парус. Ветрушка ж. детская игрушка с мельничными крыльями. Растение Hepatica triloba, перелеска, завитки, п(р)острел. Ветреник м. открытое для ветров, возвышенное место, где сушит посев. Сиб. флюгарка, флюгер, ветрельник, значок, показывающий направление ветра, обращающийся по ветру. Поденежник, растение Anemone Pulsatilla, ветреница. Вертопрах, ветрогон, ветролет, легкомысленный, непостоянный человек. Твер. веер, опахало. Ветреник м. арх. ветренка ж. форточка, вертушка, отдушничек для воздуха, в окне или в стене; флюгер, флюгарка. Ветряница ж. сушильня, сушило, простор на чердаке или высокий помост, иногда за решеткой, для сушки белья, для вяленья рыбы и пр. Ветреница ж. ниж. ветряк, ветряная мельница. Ветреная женщина, безрассудная, вертопрашка, легкомысленная. Вост. каждая из длинных хворостин, жердей, которыми покрываются стога, ометы и соломеные кровли изб, для защиты от бури; переметина; арх. три верхние доски на ладьях, борта выше палубы, нашвы. Внутренняя щель или трещина в лесе, в бревне; иногда щели эти выказываются наружу на отрубах. Родовое название растений Anemone: ветреница лесная, Nemorosa; в. желтая, ranunculoides; в. печеночная, hepatica. Болезнь emphysema, ветреная или воздушная опухоль, особ. в легких, или наружно, в клетчатке, под кожей. Рычажок с крыльями или махалками, на оси, для умерения скорости вращательной силы; ветреницей устанавливается скорость боя часов. Ветрельный, до ветрельника, до флюгарки и пр. относящ. Ветреничать, поступать опрометчиво и легкомысленно, нерассудительно, скоро и безрассудно. Ветреность ж. свойство ветреного человека, вертопрашество. Ветроватый, несколько ветреный; о человеке легкомысленный. Ветробой, -вал, ветролом м. собират. бурелом и буревал, лес поломанный, сваленный бурей, ветром. Окончание вал означает вывороченные с корнем деревья; лом изломаные; бой то и другое. Ветровялый, ветреный, полтевой, полотковый, провесный, вяленый. Ветрогар м. загар на лице, на руках, обветрение тела на воздухе. Ветрогарный, от загару, обветрения происшедший. Ветрогон м. -гонка ж. ветреник, вертопрах, человек-ветер. Ветрогон также колесо в коробке, или иной снаряд, служащий для прогона воздуха, ветра; ветрогонный, гонящий ветер, воздух; относящийся до ветрогона, в обоих знач. Ветродуй м. твер. таган, треножник, тренога, для варки пищи в поле. Ветреник, вертопрах, легостай. Ветродырый худой, дырявый, сквозной, щелистый, продуваемый ветром. Ветрожег, ветрожиг, ветрогар, загар. Ветрожелклый, ветроблеклый, пожелклый от ветра, зноя. Ветроиспускатель, ветропуск. Ветролет м. бойер, буер, парусное судно на коньках. Вертопрах, ветреник. Ветролетка ж. легкомысленная, ветреная женщина, непоседа. Ветролом м. бурелом, ветробой. Ветроломный лес. Ветроломкое дерево, хрупкое, у которого ветви обиваются ветром: крушина, ива. Ветромах м. -машка ж. ветрохват, -гон, -лет, вертопрах. Ветромер м. анемометр, снаряд для измерения силы ветра. Ветроносные пески, сыпучие, перекатные. Ветроплеть, -тка, или ветроплюй, ветроплюйка, враль и врунья, пустомеля. Ветропляс, вертопрах, ничем не занимающийся, шатун, шаркун. Ветропуск м. трубка или иной проводник, отверстие для протока воздуха; физический прибор эолипил, превращающий воду в пары. Ветросвист м. ветролет и ветропляс. Ветросушный, ветросушник м. вяленый, прочахлый, полотковый, полтевой. Ветротление ср. церк. тление на ветру, на воздухе; поветрие, тлетворный воздух. Ветротленный, разрушаемый влиянием стихий, бренный, гниющий

Вращает мельницу

Гоняет стаи туч

Гуляка в голове шалопая

Гуляющий в поле обитатель головы

Гуляющий по морю сквозняк

Движение воздуха в горизонтальном направлении

Дыхание природы

Измеряют в баллах по шкале Бофорта

Какая стихия формирует причудливые ландшафты пустыни Сахары

Какой воздух может летать

Кто гонит по небу облака

Кто над землею царь? (Загадка.)

Могучий гонитель тучных стай (лит.)

Мусорный в песне группы "Крематорий"

Непоседливый воздух

Он гуляет обычно на улице, но у некоторых - в голове

Пассат или муссон

Перемещающийся воздух

Песня О. Газманова

Повелителем чего был Эол

Погонщик облаков и парусонадуватель

Поток воздуха

Птица семейства вороновых

Роман российского писателя Л. С. Овалова "... над полем"

Свистит в проводах и надувает паруса

Свистун в проводах

Сильный при урагане

Стихотворение русского поэта В. Кюхельбекера

Строитель дюн

Суховей

Фильм Абрама Роома "... с востока"

Фильм Александра Зархи "... в лицо"

Фильм Алова

Фильм Михаила Калика "И возвращается..."

Фильм Эльдара Кулиева "Попутный..."

Фильм Энга Ли "Ледяной..."

Фильм Юрия Егорова "... странствий"

Фильм Яна Фрида "Вольный..."

Что делает флюгер капризным

Что заставляет листву шуметь

Что на улице треплет прическу

Что разносит тополиный пух

Что колышет ветви деревьев и гонит облака по небу?

Кто гонит по небу облака?

Главный распространитель хвоща

Гонит волну

Метельный заводила

Перемещение воздуха по земной поверхности

Рассказ Брэдбери

Стихотворение Кюхельбекера

Что надо посеять, если хочешь «пожать бурю»?

Стихотворение Ш. Петефи

Движение, поток воздуха

Шквалистый...

Фильм Энга Ли «Ледяной...»

Фильм Юрия Егорова «... странствий»

Фильм Эльдара Кулиева «Попутный...»

Фильм Абрама Роома «... с востока»

Фильм Яна Фрида «Вольный...»

Фильм Александра Зархи «... в лицо»

Фильм Михаила Калика «И возвращается...»

Роман российского писателя Л. С. Овалова «... над полем»

Какая стихия может превратить штиль в шторм?

Именно от него Елисей услышал-таки приятную новость: невеста - в гробу!

Он появляется от перепадов давления

Повелителем чего был Эол?

Мусорный в песне группы «Крематорий»

Чем были унесены герои эпохальной голливудской мелодрамы?

Что нужно добавить к снегу, чтобы получилась пурга?

Оперетта М. Дунаевского «Вольный...»

Гудящий в проводах

Что такое баргузин?

Атмосферное явление в пустой голове

. «рукой махнул, дерево нагнул» (загадка)

. «кто зимой в трубе гудит?» (загадка)

. «вокруг носа вьется, а в руки не дается» (загадка)

. «без рук, без ног, под окном стучится, в избу просится» (загадка)

Ищи его в поле

Афганец, но не житель

Мусорный у «Крематория»

Его силу меряют по шкале Бофорта

Стихотворение Б. Пастернака

Наполняет паруса

Дует в спину

Что разносит тополиный пух?

Что делает флюгер капризным?

Что на улице треплет прическу?

Какой воздух может летать?

Что заставляет листву шуметь?

. «чувства гибнит, когда швыряешься ими на...»

. «лишь... каменного века в ворота черные стучит»

. «кто посеет..., тот пожнет бурю»

. «..., ..., ты могуч, ты гоняешь стаи туч»

Разносчик собачьего лая

Он заставляет флюгер вертеться

Ветер, то есть движение воздуха относительно земной поверхности, возникает вследствие неодинакового атмосферного давления в разных точках атмосферы. Так как давление меняется по вертикали и по горизонтали, то воздух обычно двигается под некоторым углом к земной поверхности. Но этот угол очень маленький. Поэтому, ветром, в основном, считают горизонтальное движение воздуха, то есть рассматривают лишь горизонтальную составляющую этого движения. Это объясняется тем, что вертикальная составляющая ветра обычно значительно меньше горизонтальной и становится заметной только при сильной конвекции или при наличии орографических препятствий, если воздух вынужден подниматься или стекать по склонам возвышенностей.

Воздушные массы – это большие объемы тропосферного воздуха, площадь которых соизмерима с площадью материков и океанов, которые имеют определенные физические свойства и для которых характерны незначительные горизонтальные изменения метеорологических величин и достаточно однородные условия погоды.

Структура ветра

Общее движение воздушного потока характеризуют скорость и направление ветра. В воздухе, который двигается, вследствие трения об земную поверхность, а также неравномерного его нагревания всегда имеет место турбулентность. Поэтому, в каждой точке пространства происходят быстрые изменения, как скорости, так и направления ветра. Такой характер движения воздуха называют порывистостью воздуха. Обычно под скоростью ветра имеют в виду сглаженную скорость, то есть среднюю скорость за тот или другой небольшой промежуток времени, на протяжении которого проводится его измерение. Действительная же скорость отдельных объемов воздуха, которая быстро меняется во времени, называется мгновенной.

Порывистость увеличивается над участками с большой шероховатостью: над пересеченной местностью, над отдельными холмами, лесом, что объясняется усилением турбулентности над такими участками. Относительно более равные потоки воздуха, без порывов, отмечаются в инверсиях. В то же время под слоем инверсии часто наблюдается усиление порывистости ветра.

Влияние препятствий на ветер

1. Всякое препятствие, которое стоит на пути ветра, изменяет поле ветра. Препятствия могут быть крупномасштабными, как горные хребты, и мелкомасштабными, как дома, дерева, лесные полосы. Воздушные массы или огибают препятствие по бокам, или переваливает через него сверху. Чаще происходит горизонтальное обтекание. Перетекание происходит тем легче, чем неустойчивее стратификация воздуха, то есть чем больше вертикальный градиент температуры в атмосфере. Перетекание воздуха через препятствия приводит к очень важным следствиям, как увеличение облаков и осадков на наветренном склоне горы при восходящем движении воздуха и, наоборот, рассеяние облачности на подветренном склоне при нисходящем движении.

Обтекая препятствие, ветер перед ним слабеет, но с боковых сторон усиливается, в особенности у выступов препятствий (углы домов, мысы береговой линии). За препятствием скорость ветра уменьшается, там создается ветровая тень. Очень существенно усиливается ветер при движении между двумя горными хребтами. При продвижении воздушного потока его поперечный разрез уменьшается. Так как сквозь меньший разрез должно пройти столько же воздуха, то скорость ветра возрастает. Этим объясняются сильные ветры в некоторых районах. Например, усиление ветра между высокими островами и даже на городских улицах.

2. Влияние полезащитных лесных полос на микроклиматические условия полей связаны в первую очередь с ослаблением ветра в приземных слоях воздуха, которые создаются лесной полосой. Воздух перетекает поверх лесной полосы и, кроме того, скорость его слабеет при прохождении его сквозь просветы в полосе. Поэтому непосредственно за полосой скорость ветра увеличивается. С удалением от полосы скорость ветра увеличивается. Однако начальная скорость ветра восстанавливается только на расстоянии, равном 40–50-кратной высоте деревьев полосы, если полоса не сплошная. Влияние сплошной полосы распространяется на расстояние, которое равняется 20-30-кратной высоте деревьев.

Градиентная сила

Всякое движение возникает под действием какой-нибудь силы. Сила, которая приводит в движение воздух, возникает при наличии разности давления в двух точках пространства. Разность давления по горизонтали характеризуется горизонтальным градиентом давления. Поэтому, эта сила называется движущей силой горизонтального градиента давления, иначе, градиентной силой.

Выделим в пространстве между двумя изобарическими поверхностями с давлением Р и Р+1 единичный объем воздуха (1 см 3). Условием равновесия этого объема есть равенство противоположно направленных сил.

G г теплый воздух

холодный 1000 мб

Изобарические поверхности наклонены под небольшим углом к земной поверхности. Это происходит вследствие того, что в холодном воздухе давление уменьшается с высотой быстрее, чем в теплом. Положение изобарических поверхностей зависит не только от давления, но и от температуры.

На выделенный объем действуют сила тяжести и силы давления. Равнодействующей сил давления есть сила полного градиента давления G, которая направлена перпендикулярно изобарическим поверхностям от высокого давления к низкому и приложена к центру тяжести объема.

Разложим силу полного градиента на горизонтальную и вертикальную составляющую. Вертикальная составляющая при отсутствии вертикальных движений уравновешивается силой тяжести, а горизонтальная составляющая в момент начала движения ничем не уравновешивается и потому оказывается движущей силой. Под действием этой силы воздух начинает перемещаться в сторону низкого давления.

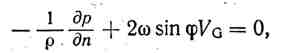

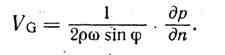

Разделив движущую силу на массу выделенного объема (1 см 3), то есть на его плотность, найдем силу, которая действует на единицу массы:

где F G – сила барического градиента, см/ с 2 ;

ΔP – изменение давления между двумя точками (Дин/см 2); 1мб = 10 3 Дин/см 2 ;

Δz – расстояние между этими точками, см.

Сила барического градиента приводит воздух в движение и увеличивает его скорость. Все другие силы, которые обнаруживаются при движении воздуха, могут лишь тормозить движение и отклонять его от направления градиента.

Силы, которые возникают при движении воздуха.

- Отклоняющая сила вращения Земли.

Ветер – это движение воздуха над Землей, а Земля самая оборачивается вокруг своей оси с угловой скоростью ω = 7,29 . 10 -5 с- 1 . Еще в 1838 году Кориолис доказал, что при всяком движении относительно подвижной системы координат, тело получает дополнительное, так называемое, поворотное ускорение. Получит его и воздух, который двигается над поверхностью Земли, то есть ветер.

Если воздушная масса движется относительно подвижной системы координат, которая тоже движется, то воздушная масса не попадет в точку, которая находится на продолжении начального направления, а отклонится от нее. Если же наблюдать из некоторой точки подвижной системы координат за движением воздушной массы, то кажется, что она под действием какой-то силы отклоняется в сторону. Эту силу называют силой Кориолиса или отклоняющей силой вращения Земли.

На горизонтальное движение воздуха действует горизонтальная составляющая отклоняющей силы вращения Земли (силы Кориолиса), равная:

А = 2·v·ω·sinφ,

где v – скорость ветра;

ω– угловая скорость обращения Земли, равная 7,29·10 -5 с -1 .

φ – широта места.

На вертикальное движение воздуха действует вертикальная составляющая силы, равная:

А = 2·v 1 ·ω·cosφ,

где v 1 – вертикальная составная скорости ветра.

Горизонтальная составляющая силы Кориолиса направлена под прямым углом к движению воздуха, в северном полушарии вправо, а в южном – влево. Поэтому, она не ускоряет и не замедляет движение, а только изменяет его направление.

- Сила трения

Сила трения тормозит движение воздуха. Она состоит из силы внешнего трения, которая связана с тормозящим действием земной поверхности, и из силы внутреннего трения, связанной с молекулярной и турбулентной вязкостью воздуха.

Сила внешнего трения только тормозит движение, но не изменяет направление. Она направлена в сторону, противоположную движению, и пропорциональная его скорости.

Действие внутреннего трения состоит в том, что соседние воздушные слои и объемы воздуха, которые имеют разную скоростью, влияют на движение друг друга, между ними возникает сила вязкости, которая препятствует их перемещению. Основная часть внутреннего трения обусловлена турбулентным перемешиванием и потому часто называется турбулентным трением. Оно у десятки тысяч раз превышает молекулярное трение. Все причины, которые обуславливают усиление турбулентности, одновременно вызовут и увеличение внутреннего трения. Тем самым они увеличивают общую силу трения в атмосфере, а также оказывают содействие распространению ее влияния вверх, на выше расположенные слои атмосферы. Сила внутреннего трения не имеет определенного направления относительно движения и, в частности, не совпадает с направлением силы внешнего трения. Поэтому, общая сила трения у земной поверхности, которая представляет векторную сумму сил внешнего и внутреннего трения, направлена не строго противоположно движения, а отклоненная влево от направления противоположного движению на угол, приблизительно равный 35 0 . Общая сила трения, рассчитанная на единицу массы воздуха, представляет собой отрицательное ускорение, которое тормозит движение воздуха и равняется:

где k – коэффициент трения, который зависит не только от шероховатости подстилающей поверхности, но и от интенсивности турбулентности в потоке движущегося воздуха, с -1 .

k меняется от 0,2 . 10 -4 до 1,2 . 10 -4 с -1 .

- Центробежная сила

Центробежная сила возникает при криволинейном движении воздуха.

где V – скорость движения;

r – радиус кривизны траектории движения.

Центробежная сила направлена по радиусу кривизны траектории движения от центра, то есть в сторону выпуклости траектории. Для атмосферных движений центробежная сила обычно мала, так как радиус кривизны их траекторий составляет сотни и тысячи метров. Поэтому центробежная сила обычно в 10-100 раз меньше силы Кориолиса. Но при больших скоростях и маленьких радиусах кривизны центробежная сила во много раз превышает градиентную силу. Такие условия создаются в небольших вихрях с вертикальной осью, которые возникают в жаркую погоду, в смерчах и торнадо, где радиус траектории маленький, а скорости движения очень большие.

УСТАНОВИШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРЕНИЯ. Градієнтний ВЕТЕР

Установившимся (стационарным) движением называется движение, при котором в каждой точке пространства величина и направление средней скорости не изменяются со временем.

Установившееся движение воздуха при отсутствии силы трение называется градиентным ветром.

В однородном барическом поле градиентная сила везде одинаковая по направлению и по величине. Поэтому, движение воздуха в таком поле будет равномерным и прямолинейным. При отсутствии силы трения на движущийся воздух действуют градиентная сила (F G), направленная перпендикулярно изобарам и сила Кориолиса (A), направленная перпендикулярно движению.

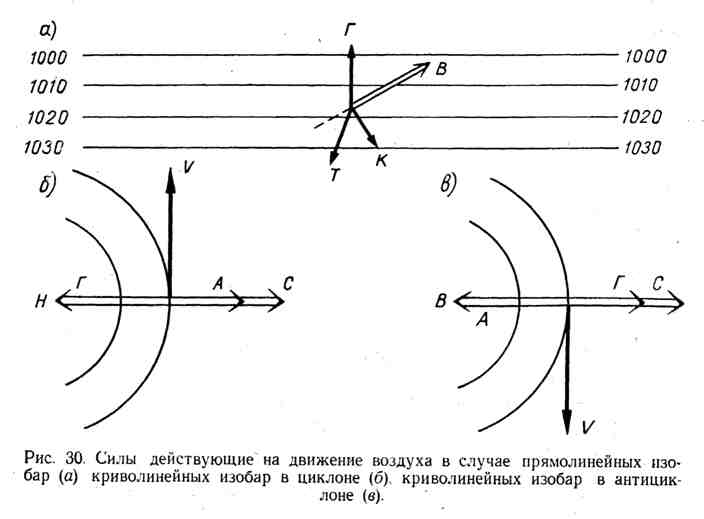

На рисунке 3.1 приведена схема сил, которые действуют на единичный объем воздуха при прямолинейном движении без учета силы трения.

V

Рисунок 3.1 – Схема сил, которые действуют на воздух при

прямолинейном движении без учета силы трения

При установившемся движении эти силы уравновешиваются, так как они одинаковые по величине, но противоположные по направлению. Так как сила Кориолиса перпендикулярна движению, то движение является перпендикулярным градиенту давления, то есть будет направлено вдоль изобар. Итак, градиентный ветер, который дует вдоль прямолинейных и параллельных изобар, называется геострофическим ветром.

Р

В – равнодействующая силы Кориолиса и силы трения.

Рисунок 3.2 – Схема сил, которые действуют на воздух

при прямолинейном движении с учетом силы трение

Вектор скорости в точке О отклонен от силы барического градиента вправо (в северном полушарии) на угол меньшее 90 0 . Градиентная сила перпендикулярная изобарам и направлена в сторону низкого давления. Сила Кориолиса А перпендикулярна вектору скорости и отклонена от него вправо (в северном полушарии). Сила трения R направлена противоположно вектору скорости. Условием стационарности движения есть равенство нулю равнодействующих этих сил.

Угол трения между направлением ветра и градиентом давления в слое трения тем более, чем больше широта места и чем меньше коэффициент трения.

Скорость ветра при наличии трения:

где k – коэффициент трения.

Угол отклонения ветра от градиентного при прямолинейном движении:

где φ – угол отклонения ветра от градиентного при наличии силы трения.

Отклонение направления ветра от горизонтального градиента давления в приземном слое атмосферы в среднем составляет 60° вправо в северном полушарии. Выше приземного слоя этот угол растет с высотой и на уровне трения ветер становится градиентным, отклонение достигает 90° .

Над океаном, где трение между воздухом и подстилающей поверхностью меньше, чем на суше, ветер более близок к геострофическому, чем над материком.

Опыт подтверждает, что ветер у земной поверхности всегда отклоняется от барического градиента на некоторый угол меньший прямого в северном полушарии вправо, в южный – влево. Отсюда вытекает такое правило: если встать спиной к ветру, то наиболее низкое давление окажется по левую сторону и немного впереди, а более высокое давление – по правую сторону и немного позади. Это положение было найдено эмпирически и носит название законом барического ветра.

ГрадИЕнтнЫй ВЕТЕР ПРИ КРУГОВЫХ ИЗОБАРАХ

В случае криволинейных изобар направление градиента давления, а итак, и градиентной силы меняется от одной точки к другой. Поэтому, движение воздуха тоже будет криволинейным. При отсутствии силы трение на воздух, который движется, в этом случае действуют градиентная, центробежная силы и сила Кориолиса.

Градиентный ветер, который дует вдоль круговых изобар, называется геоциклострофическим ветром.

Антициклон

Антициклон – это барическая система с высоким давлением в центре и понижением давления от центра к периферии.

На рисунке 3.3 приведена схема сил, которые действуют на единичный объем воздуха, который двигается вдоль запертых круговых изобар в антициклоне.

Рисунок 3.3 – Схема сил, которые действуют на воздух в антициклоне

(северное полушарие)

Градиентная сила (F G) направлена перпендикулярно изобарам в сторону уменьшения давления, то есть от центра данной барической системы к ее периферии. В том же направлении действует и центробежная сила (С). Сила Кориолиса (А) направлена в противоположную сторону и уравновешивает первые две силы. Вектор скорости (V) отклонен вправо от градиента (для северного полушария) и направлен по касательной к изобаре. Итак, движение происходит вдоль изобар по часовой стрелке (в северном полушарии). Такое движение называется антициклоническим.

В южном полушарии вектор скорости направленный влево от градиентной силы. Поэтому движение воздуха происходит против часовой стрелки.

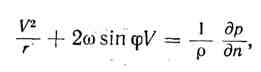

При упроченном движении в антициклоне сила Кориолиса уравновешиваются градиентной и центробежной силами.

АРисунок 3.4 – Схема сил, которые действуют на воздух в циклоне

(северное полушарие)

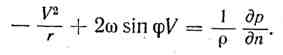

Здесь градиентная сила направлена от периферии к центру барической системы и уравновешивается центробежной и силой Кориолиса, совпадающими по направлению. Вектор скорости направлен также вправо от градиента, и движение происходит по изобарам против часовой стрелки. Такое движение называется циклоническим.

При установившемся движении в циклоне градиентная сила уравновешиваются центробежной силой и силой Кориолиса.

Скорость геоциклострофического ветра в циклоне:

Угол отклонения ветра от градиентного при криволинейном движении:

где «+» относится к циклону, а «-» – к антициклону.

ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ.

ТУРБУЛЕНТНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ в АТМОСФЕРЕ

Атмосферный воздух представляет собой очень подвижную среду, в которой всегда происходят движения, разные по масштабам и направлениям с разными скоростями. Турбулентный характер атмосферных движений воздуха определяется наличием шероховатости земной поверхности, неравномерностью нагревания разных участков поверхности, а также гидродинамическими свойствами атмосферных течений. Чем больше шероховатость земной поверхности, тем выше турбулентность. Чем интенсивнее происходит нагревание воздуха, тем выше турбулентность. Следствием турбулентного движения есть вертикальный и горизонтальный обмен воздуха. Это приводит к переносу в атмосфере тепла, влаги, пыли и других примесей. Турбулентное перемешивание ведет к выравниванию содержания примесей в атмосферном воздухе.

Вертикальный турбулентный обмен описывается следующим уравнением:

S = – A (dс/dz),

где S – количество субстанции, переносимой в единицу времени через единицу площади;

Dс/dz – вертикальный градиент субстанции, то есть ее изменение на единицу расстояния по вертикали;

А – коэффициент турбулентного обмена, который зависит от атмосферных условий и характера земной поверхности.

При определении турбулентных потоков в приземном слое атмосферы используют коэффициент турбулентности k, который определяется по формуле:

где ρ – плотность воздуха, кг/м 3 .

|

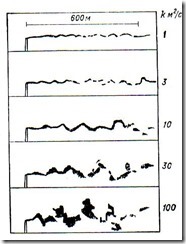

Степень турбулентности может быть разной. Об этом можно судить по наблюдениям за распределением дыма, который выходит из труб предприятий. Вид струй дыма, которые выходят из труб при разной степени турбулентности атмосферы, приведен на рисунке 3.5.

,Коэффициенты А и k в условиях атмосферы изменяются в значительной мере как в времени, так и в пространстве. Они зависят от вертикального градиенту скорости ветра, термической устойчивости атмосферы, свойств земной поверхности (ее шероховатости, термической неоднородности) и др.

Если бы характер воздушных течений зависел только от термической неоднородности поверхности земли и воздушных масс, то ветер определялся бы горизонтальным градиентом давления и движение воздуха совершалось бы вдоль этого градиента от высокого давления к низкому. При этом скорость ветра была бы обратно пропорциональна расстоянию между линиями одинакового давления, т. е. изобарами. Чем меньше расстояние между изобарами, тем больше градиент давления, а соответственно и скорость ветра.

Сила градиента давления. В теоретической метеорологии силы обычно относятся к единице массы. Поэтому, чтобы выразить силу градиента давления, действующего на единицу массы, следует величину градиента давления разделить на плотность воздуха. Тогда числовое значение силы барического градиента (Г) определится выражением:

где ρ – плотность воздуха, d ρ/ dn – градиент давления.

Под действием силы градиента давления (барического градиента) возникает ветер. Это значит, что если на некотором участке образуется избыток массы воздуха (высокое давление), то должен произойти отток его в область с недостатком воздуха (низкого давления). Этот отток тем сильнее, чем больше разность давления.

Таким образом, основной движущей силой возникновения движения воздуха является барический градиент. Если бы на воздушные частицы действовала только сила барического градиента, то движение их совершалось бы всегда в направлении этого градиента, подобно стоку воды от более высокого уровня к низкому. В действительности этого не происходит.

При крупномасштабных процессах к термической первопричине возникновения воздушных течений присоединяется действие целого ряда других факторов, которые значительно усложняют атмосферную циркуляцию. Поэтому как муссонная, так и междуширотная циркуляция, обусловленная действиями ряда сил и вихревой природой атмосферной циркуляции, осуществляется несравненно сложнее.