Биосфера: границы биосферы. Состав и границы биосферы. Верхняя граница биосферы. Литосфера – каменная или твёрдая оболочка Земли. Она состоит из земной коры и верхней части мантии. Земная кора состоит из литосферных плит, крупных и жёстких блоков земной к

Наверное, ни о чём другом люди столько не спорили, как о возникновении жизни на Земле. Да, что там. Буквально пару месяцев назад я с подругой обсуждала изображения "космонавтов", вырубленные в камне на стенах одной из Южноамериканских пирамид. А вдруг мы - потомки пришельцев? Но оставлю эту гипотезу ей. У учёных на этот счёт другие предположения.

Жизнь зародилась в водной оболочке Земли (гидросфере)

Давным-давно около 4 миллиардов лет назад , когда Земля уже немного остыла и была покрыта практически полностью тёплым океаном, произошло нечто замечательное. Насколько это удалось установить учёным (и повторить в лаборатории), в морскую воду ударила молния, и под действием электричества разрозненные молекулы, бултыхавшиеся до этого момента без дела, объединились в маленькие комочки - коацерваты. Кстати, автором теперь уже всемирно известной теории о возникновении жизни из таких вот "клубков", стал наш соотечественник биохимик Александр Опарин. Именно он первым в мире предположил, что переходным моментом от "не живого" к "живому" стала коацервация - возможность разных атомов и молекул под действием определенных факторов объединяться в структуру.

Именно в гидросфере (в водной оболочке Земли) были самые подходящие условия для этого процесса. Атомы веществ могли свободно перемещаться, не до конца остывшая кора планеты подогревала воду, ускоряя реакции, и наконец, в океане постоянно бушевали грозы, вырабатывая дармовое электричество для всех "экспериментов" природы.

Эти коацерваты, естественно, ещё нельзя было назвать живыми. По сути дела, в структуре происходили процессы, обусловленные химическими свойствами соединений. Шли реакции, "одно" присоединялось к "другому". Так, предположительно, длилось до тех пор, пока не появилась структура - молекула РНК (рибонуклеиновая кислота), которая была способна сама себя копировать.

Первые шаги жизни в водной оболочке

Теперь уже было чему эволюционировать. Вещество могло дублировать себя, а значит, могло видоизменяться. Однако это был очень-очень долгий процесс. Вот его краткая и приблизительная хронология:

- 4 миллиарда лет назад появились первые организмы, у которых даже не было ядра;

- 3 миллиарда лет назад – кто-то из них научился фотосинтезу (добывать энергию из света);

- 2 миллиарда лет – у клеток появилось ядро;

- 1 миллиард лет – появились первые многоклеточные;

- 560 миллионов лет назад – первые предки насекомых (членистоногие), оставили следы своих хитиновых покрытий;

- 510 млн – рыбы;

- 465 млн – растения начали выходить на Землю.

Покорение суши

Происходило по схеме, подобной до развития жизни в воде, только ускоренно:

- 350 млн - первые земноводные решили обживать твердь;

- 210 млн - миру явились первые млекопитающие;

- 160 млн - какой-то ящерице захотелось полетать, и она начала отращивать крылья. Птицы;

- 65 млн – не совсем эволюция, скорее наоборот. Вымерли динозавры;

- 2,6 млн - появились человекоподобные млекопитающие;

- и наконец около 100 тысяч лет назад – "люди" стали похожи на людей.

Конечно, нельзя со 100% уверенностью сказать, что всё было именно так. Потому-то и называется "теорией" . Есть факты, которые говорят в пользу этих предположений, и их достаточно много. Но поживём, увидим. Вдруг ещё окажется, что Земля на самом деле плоская, стоит на трёх китах, а людей сюда привезли пришельцы.

Крупнейшим обобщением в комплексе наук о Земле (геология, география, геохимия, биология) стало учение о биосфере, созданное русским ученым В. И. Вернадским. Начав свою научную деятельность (как геолог) с изучения осадочных пород земной коры, В. И. Вернадский выявил огромную роль живых организмов в сложных геохимических процессах нашей планеты. В 1926 г. вышла его книга «Биосфера». В этом произведении глубоко анализируются сложные взаимоотношения живых организмов и неживой природы Земли. Его работа несколько опередила время. Лишь во второй половине ХХ в., на фоне обострения экологических проблем, его учение о биосфере получило широкое распространение.

Важным элементом учения В. И. Вернадского о биосфере является идея тесной зависимости биосферы от деятельности человека и сохранности ее в результате разумного отношения человека к природе. Ученый писал:

Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. Перед ним, перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера. 1

В настоящее время учение о биосфере представляет собой важнейшую часть экологии, непосредственно связанную с проблемами регулирования взаимодействия человека и природы.

Впервые термин «биосфера» был употреблен Ж. Б. Ламарком в начале XIX в. Позднее он был упомянут в работе австрийского геолога Э. Зюсса в 1875 г. Однако это понятие не было детально разработано названными учеными, а использовано вскользь для обозначения области жизни на Земле. Лишь в работах В. И. Вернадского оно анализируется детально и тщательно и под ним понимается «оболочка жизни» на нашей планете.

Биосферой называют совокупность всех живых организмов нашей планеты и те области геологических оболочек Земли, которые заселены живыми существами и подвергались в течение геологической истории их воздействию.

Границы биосферы. Живые организмы неравномерно распространены в геологических оболочках Земли: литосфере, гидросфере и атмосфере (рис. 1). Поэтому биосфера сейчас включает верхнюю часть литосферы, всю гидросферу и нижнюю часть атмосферы.

Рис. 1. Область распространения организмов в биосфере: 1 - уровень озонового слоя, задерживающего жесткое ультрафиолетовое излучение; 2 - граница снегов; 3 - почва; 4 - животные, обитающие в пещерах; 5 - бактерии в нефтяных скважинах

Литосфера это верхняя твердая оболочка Земли. Ее толщина колеблется в пределах 50–200 км. Распространение жизни в ней ограниченно и резко уменьшается с глубиной. Подавляющее количество видов сосредоточено в верхнем слое, имеющем толщину в несколько десятков сантиметров. Некоторые виды проникают в глубину на несколько метров или десятков метров (роющие животные - кроты, черви; бактерии; корни растений). Наибольшая глубина, на которой были обнаружены некоторые виды бактерий, составляет 3–4 км (в подземных водах и нефтеносных горизонтах). Распространению жизни в глубь литосферы препятствуют различные факторы. Проникновение растений невозможно из-за отсутствия света. Для всех форм жизни существенными препонами служат и возрастающие с глубиной плотность среды и температура. В среднем температурный прирост составляет около 3 °С на каждые 100 м. Именно поэтому нижней границей распространения жизни в литосфере считают трехкилометровую глубину, (где температура достигает около +100 °С).

Гидросфера - водная оболочка Земли, представляет собой совокупность океанов, морей, озер и рек. В отличие от литосферы и атмосферы она полностью освоена живыми организмами. Даже на дне Мирового океана, на глубинах около 12 км, были обнаружены разнообразные виды живых существ (животные, бактерии). Однако основная масса видов обитает в гидросфере в пределах 150–200 м от поверхности. Это связано с тем, что до такой глубины проникает свет. А следовательно, в более низких горизонтах невозможно существование растений и многих видов, зависящих в питании от растений. Распространение организмов на больших глубинах обеспечивается за счет постоянного «дождя» экскрементов, остатков мертвых организмов, падающих из верхних слоев, а также хищничества. Гидробионты обитают как в пресной, так и в соленой воде и по месту обитания делятся на 3 группы:

1) планктон - организмы, живущие на поверхности водоемов и пассивно передвигающиеся за счет движения воды;

2) нектон - активно передвигающиеся в толще воды;

3) бентос - организмы, обитающие на дне водоемов или зарывающиеся в ил.

Атмосфера - газовая оболочка Земли, имеющая определенный химический состав: около 78 % азота, 21 - кислорода, 1 - аргона и 0,03 % углекислого газа. В биосферу входят лишь самые нижние слои атмосферы. Жизнь в них не может существовать без непосредственной связи с литосферой и гидросферой. Крупные древесные растения достигают нескольких десятков метров в высоту, располагая вверх свои кроны. На сотни метров поднимаются летающие животные - насекомые, птицы, летучие мыши. Некоторые виды хищных птиц поднимаются на 3–5 км над поверхностью Земли, высматривая свою добычу. Наконец, восходящими воздушными потоками пассивно заносятся на десятки километров вверх бактерии, споры растений, грибов, семена. Однако все перечисленные летающие организмы или занесенные бактерии лишь временно находятся в атмосфере. Нет организмов, постоянно живущих в воздухе.

Верхней границей биосферы принято считать озоновый слой, располагающийся на высоте от 30 до 50 км над поверхностью Земли. Он защищает все живое на нашей планете от мощного ультрафиолетового солнечного излучения, в значительной мере поглощая эти лучи. Выше озонового слоя существование жизни невозможно.

Таким образом, основная часть видов живых организмов сосредоточена на границах атмосферы и литосферы, атмосферы и гидросферы, образуя относительно «тонкую пленку жизни» на поверхности нашей планеты.

Строение и функционирование биосферы. Биосфера - это глобальная экологическая система , состоящая из множества экосистем более низкого ранга, биогеоценозов, взаимодействием которых друг с другом и обусловлена ее целостность. Действительно, биогеоценозы существуют не изолированно - между ними существуют непосредственные связи и отношения. Например, в водные биогеоценозы ветром, дождями, талыми водами выносятся из наземных экосистем минеральные и органические вещества. Может происходить перемещение организмов из одного биогеоценоза в другой (например, сезонные миграции животных). И наконец, всех объединяет атмосфера Земли, служащая общим резервуаром для живых существ. В нее поступают кислород (выделяемый растениями в процессе фотосинтеза) и углекислый газ (образуемый в процессе дыхания аэробных организмов). Из атмосферы же растения всех экосистем черпают углекислый газ, необходимый им в процессе фотосинтеза, а все дышащие организмы получают кислород.

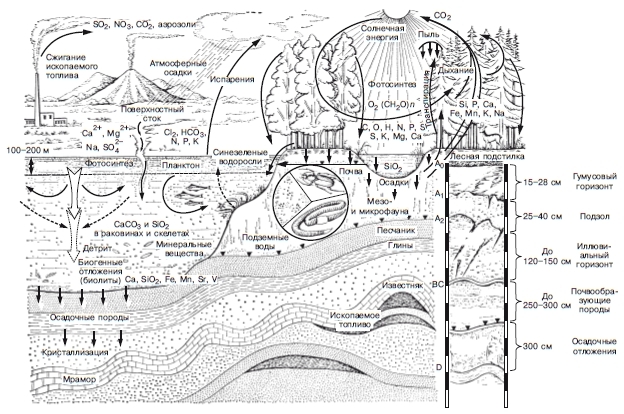

Существование биосферы базируется на непрерывно осуществляющемся круговороте веществ, энергетической основой которого является солнечный свет (рис. 2).

Рис. 2. Схема биогеохимической цикличности в биосфере. Справа на схеме разрез дерново-подзолистой почвы под хвойным лесом

Круговорот веществ в природе между живой и неживой материей - одна из наиболее характерных особенностей биосферы. Биологический круговорот - это биогенная миграция атомов из окружающей среды в организмы и из организмов в окружающую среду. Биомасса выполняет и другие функции:

1) газовая - постоянный газообмен с внешней средой за счет дыхания живых организмов и фотосинтеза растений;

2) концентрационная - постоянная биогенная миграция атомов в живые организмы, а после их отмирания - в неживую природу;

3) окислительно-восстановительная - обмен веществом и энергией с внешней средой. При диссимиляции окисляются органические вещества, при ассимиляции используется энергия АТФ;

4) биохимическая - химические превращения веществ, составляющие основу жизнедеятельности организма.

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

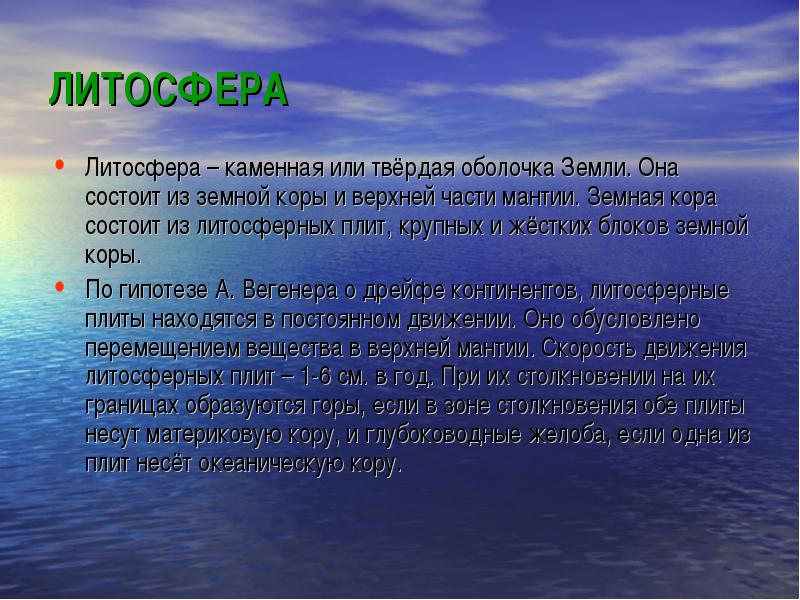

ЛИТОСФЕРА

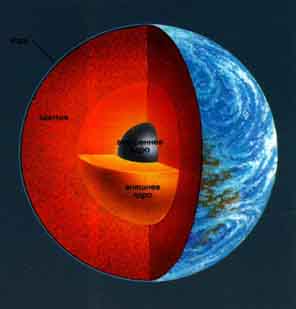

Литосфера – каменная или твёрдая оболочка Земли. Она состоит из земной коры и верхней части мантии. Земная кора состоит из литосферных плит, крупных и жёстких блоков земной коры.

По гипотезе А. Вегенера о дрейфе континентов, литосферные плиты находятся в постоянном движении. Оно обусловлено перемещением вещества в верхней мантии. Скорость движения литосферных плит – 1-6 см. в год. При их столкновении на их границах образуются горы, если в зоне столкновения обе плиты несут материковую кору, и глубоководные желоба, если одна из плит несёт океаническую кору.

АТМОСФЕРА

Атмосфера – газообразная оболочка Земли, принимающая участие в ее суточном и годовом вращении

В её состав входят: азот – 78%, кислород – 21%, аргон – 0,9 %, углекислый газ – 0.03%, инертные газы, водяной пар, пыль, микроорганизмы.

Толщина атмосферы – около 3000км. Выделяют слои: от 7 до 18км.-тропосфера, до 50км.-стратосфера, до 85км.-мезосфера, до 300км.-термосфера, выше 600-1000-экзосфера.

ГИДРОСФЕРА

Гидросфера – прерывистая водная оболочка Земли. Включает всю воду, расположенную на поверхности и в толще земной коры в твёрдом, жидком и газообразном состоянии: океаны и моря(96%), подземные воды(около 2%), ледники и снега(около 2%), реки, озёра, болота.

БИОСФЕРА

Биосфера - одна из оболочек Земли, в которой существуют живые организмы.

Живые организмы проникают во все географические оболочки, находятся в сложных взаимосвязях с ними.

- В атмосфере микроорганизмы обнаружены на высоте до 30 км. Считают, что большая часть кислорода биогенного происхождения, а благодаря зелёным растениям в атмосфере невелико содержание углекислого газа.

- В литосферу живые существа проникают на глубину до 5 км. В ее состав входит особое природное образование - почва. Кроме образования почвы живые организмы участвуют в процессах выветривания, в- создании органогенных горных пород, а также создают некоторые формы рельефа (коралловые острова).

- В гидросферу жизнь проникает на всю её толщу, вплоть до дна глубочайших впадин. Биосфера подразделяется на структурные единицы разных уровней, наиболее крупные из которых -природные зоны и высотные пояса.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА

Географическая оболочка – целостная и непрерывная оболочка Земли, включающая в себя нижнюю часть атмосферы, верхнюю – литосферы, всю гидросферу и всю биосферу

Между оболочками Земли происходит непрерывный обмен веществом и энергией

Географическая оболочка (ГО) отличается большим разнообразием вещественного состава и видов энергии

Вещество оболочки одновременно может находиться в трех агрегатных состояниях

ГО – область зарождения жизни на Земле

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

2. ГО – наиболее сложно устроенная часть нашей планеты, особенно на контакте сфер: атмосферы и литосферы (поверхности суши), атмосферы и гидросферы (поверхностные слои Мирового океана), гидросферы и литосферы (дно океана)

Вверх и вниз от этих поверхностей строение ГО становится более простым

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

3. ГО неоднородна не только в вертикальном, но и горизонтальном направлениях, она дифференцируется на отдельные природные комплексы (ландшафты) – относительно однородные участки Земли

Природные комплексы, образовавшиеся на суше называют природными территориальными, в водоёме – природными аквальными

ЦЕЛОСТНОСТЬ ГО

Целостность – единство географической оболочки, обусловленное тесной взаимосвязью слагающих её компонентов, причем ГО – не механическая сумма компонентов, а качественно новое образование, развивающееся, как единое целое

Целостность свойственна всем природным комплексам, она достигается круговоротом вещества и энергии

РИТМИЧНОСТЬ

Географической оболочке свойственна ритмичность – повторяемость во времени тех или иных явлений

СУТОЧНЫЙ РИТМ

Проявляется в изменениях температуры, давления и влажности воздуха, облачности, силы ветра, в явлениях приливов и отливов, циркуляции бризов, в функционировании живых организмов

-

В одной галактике насчитывается около 100 млрд звезд, а всего в нашей Вселенной существует 100 млрд галактик. Если бы вам вздумалось отправиться в путешествие с Земли к самому краю Вселенной, то это заняло бы у вас больше 15 млрд лет при условии, что вы будете передвигаться со скоростью света - 300 000 км в секунду. Но откуда же появилась космическая материя? Как возникла Вселенная? История Земли насчитывает около 4,6 млрд лет. За это время на ней возникали и вымирали многие миллионы видов растений и животных; вырастали и обращались в прах высочайшие горные хребты; громадные материки то раскалывались на части и разбегались в разные стороны, то сталкивались друг с другом, образуя новые гигантские массивы суши. Откуда же мы все это знаем? Дело в том, что, несмотря на все катастрофы и катаклизмы, которыми столь богата история нашей планеты, на удивление многое из ее бурного прошлого запечатлевается в горных породах, существующих и поныне, в окаменелостях, которые в них находят, а также в организмах живых существ, обитающих на Земле в наши дни. Разумеется, эта летопись неполная. Нам попадаются лишь ее фрагменты, между ними зияют пустоты, из повествования выпадают целые главы, крайне важные для понимания того, что происходило на самом деле. И все-таки даже в столь урезанном виде история нашей Земли не уступит в увлекательности любому детективному роману.Астрономы полагают, что наш мир возник в результате Большого Взрыва. Взорвавшись, гигантский огненный шар разметал по пространству материю и энергию, которые впоследствии сгустились, образовав миллиарды звезд, а те, в свою очередь, объединились в многочисленные галактики.

Теория Большого Взрыва.

Теория, которой придерживается большинство современных ученых, утверждает, что Вселенная образовалась в результате так называемого Большого Взрыва. Невероятно горячий огненный шар, температура которого достигала миллиардов градусов, в какой-то момент взорвался и разбросал во всех направлениях потоки энергии и частиц материи, придав им колоссальное ускорение.

Любое вещество состоит из крохотных частиц - атомов. Атомы - это мельчайшие материальные частицы, способные принимать участие в химических реакциях. Однако они, в свою очередь, состоят из еще более мелких, элементарных, частиц. В мире существует множество разновидностей атомов, которые называются химическими элементами. Каждый химический элемент включает в себя атомы определенных размеров и веса и отличается от других химических элементов. Поэтому в ходе химических реакций каждый химический элемент ведет себя только ему одному присущим образом. Все сущее во Вселенной, от крупнейших галактик до мельчайших живых организмов, состоит из химических элементов.После Большого Взрыва.

Поскольку огненный шар, разлетевшийся на части в результате Большого Взрыва, имел колоссальную температуру, крохотные частицы материи обладали поначалу слишком большой энергией и не могли соединиться друг с другом, чтобы образовать атомы. Однако спустя примерно миллион лет температура Вселенной понизилась до 4000"С, и из элементарных частиц стали формироваться различные атомы. Сначала возникли самые легкие химические элементы - гелий и водород. Постепенно Вселенная охлаждалась все сильнее и образовывались более тяжелые элементы. Процесс образования новых атомов и элементов продолжается и по сей день в недрах таких звезд, как, к примеру, наше Солнце. Их температура необычайно высока.

Вселенная остывала. Новообразованные атомы собирались в гигантские облака пыли и газа. Частицы пыли сталкивались друг с другом, сливались в единое целое. Гравитационные силы притягивали маленькие объекты к более крупным. В результате во Вселенной со временем сформировались галактики, звезды, планеты.

Земля имеет расплавленное ядро, богатое железом и никелем. Земная кора состоит из более легких элементов и как бы плавает на поверхности частично расплавленных горных пород, образующих мантию Земли.Расширяющаяся Вселенная.

Большой Взрыв оказался настолько мощным, что вся материя Вселенной с огромной скоростью разлетелась по космическому пространству. Более того, Вселенная продолжает расширяться и по сей день. Мы можем с уверенностью утверждать это потому, что отдаленные галактики все еще отодвигаются от нас, а расстояния между ними постоянно увеличиваются. Значит, когда-то галактики располагались гораздо ближе друг к Другу, чем в наши дни.

Никто точно не знает, как именно образовалась Солнечная система. Основная теория гласит, что Солнце и планеты сформировались из завихряющегося облака космического газа и пыли. Более плотные части этого облака с помощью гравитационных сил притягивали к себе извне все большее количество вещества. В итоге из него возникли Солнце и все его планеты.Микроволны из прошлого.

Исходя из предположения, что Вселенная сформировалась в результате "горячего" Большого Взрыва, то есть возникла из гигантского огненного шара, ученые попробовали подсчитать, до какой степени она должна была охладиться к настоящему времени. Они пришли к выводу, что температура межгалактического пространства должна составлять около -270°С. Температуру Вселенной ученые определяют и по интенсивности микроволнового (теплового) излучения, идущего из глубин космоса. Проведенные измерения подтвердили, что она в самом деле составляет примерно -270"С.

Каков возраст Вселенной?

Чтобы узнать расстояние до той или иной галактики, астрономы определяют ее размеры, яркость и цвет излучаемого ею света. Если теория Большого Взрыва верна, то, значит, все существующие ныне галактики первоначально были стиснуты в один сверхплотный и горячий огненный шар. Вам достаточно поделить расстояние от одной галактики до другой на скорость, с какой они удаляются друг от друга, чтобы установить, как давно они составляли единое целое. Это и будет возрастом Вселенной. Разумеется, этот метод не позволяет получить точных данных, но все же он дает основания полагать, что возраст Вселенной -от 12 до 20 млрд лет.

Поток лавы вытекает из кратера вулкана Килауэа, расположенного на о-ве Гавайя. Когда лава выходит на поверхность Земли, она застывает, образуя новые горные породы.

Образование Солнечной системы.Галактики сформировались, по всей вероятности, спустя примерно 1 - 2 млрд лет после Большого Взрыва, а Солнечная система возникла приблизительно на 8 млрд лет позже. Ведь материя распределялась по пространству отнюдь не равномерно. Более плотные области, благодаря гравитационным силам, притягивали к себе все больше пыли и газа. Размеры этих областей стремительно увеличивались. Они превращались в гигантские завихряющиеся облака пыли и газа - так называемые туманности.

Одна такая туманность - а именно солнечная туманность - сгустившись, образовала наше Солнце. Из других частей облака возникли сгустки вещества, ставшие планетами, в том числе Землей. Они удерживались на своих околосолнечных орбитах мощным гравитационным полем Солнца. По мере того как гравитационные силы притягивали частицы солнечного вещества все ближе и ближе друг к другу, Солнце становилось все меньше и плотнее. При этом в солнечном ядре возникло чудовищное давление. Оно преобразовывалось в колоссальную тепловую энергию, а это, в свою очередь, ускоряло ход термоядерных реакций внутри Солнца. В (результате образовывались новые атомы и выделялось еще больше тепла.

Возникновение условий для жизни.

Примерно те же процессы, хотя и в значительно меньших масштабах, происходили и на Земле. Земное ядро стремительно сжималось. Из-за ядерных реакций и распада радиоактивных элементов в недрах Земли выделялось так много тепла, что образующие ее горные породы расплавились. Более легкие вещества, богатые кремнием - похожим на стекло минералом, - отделились в земном ядре от более плотных железа и никеля и образовали первую земную кору. Спустя примерно миллиард лет, когда Земля существенно охладилась, земная кора затвердела и превратилась в прочную внешнюю оболочку нашей планеты, состоящую из твердых горных пород.

Остывая, Земля выбрасывала из своего ядра множество различных газов. Обычно это происходило при извержении вулканов. Легкие газы, такие, как водород или гелий, большей частью улетучивались в космическое пространство. Однако сила притяжения Земли была достаточно велика, чтобы удерживать у ее поверхности более тяжелые газы. Они-то и составили основу земной атмосферы. Часть водяных паров из атмосферы сконденсировалась, и на Земле возникли океаны. Теперь наша планета была полностью готова к тому, чтобы стать колыбелью жизни.

Рождение и гибель горных пород.

Земная суша образуется твердыми горными породами, зачастую покрытыми слоем почвы и растительностью. Но откуда эти горные породы берутся? Новые горные породы формируются из вещества, рождающегося глубоко в недрах Земли. В нижних слоях земной коры температура намного выше, чем па поверхности, а составляющие их горные породы находятся под огромным давлением. Под воздействием жара и давления горные породы прогибаются и размягчаются, а то и вовсе плавятся. Как только в земной коре образуется слабое место, расплавленные горные породы - их называют магмой - прорываются на поверхность Земли. Магма вытекает из жерлов вулканов в виде лавы и распространяется на большой площади. Застывая, лава превращается в твердую горную породу.

Взрывы и огненные фонтаны.

В одних случаях рождение горных пород сопровождается грандиозными катаклизмами, в других проходит тихо и незаметно. Существует множество разновидностей магмы, и из них образуются различные типы горных пород. К примеру, базальтовая магма очень текуча, легко выходит на поверхность, растекается широкими потоками и быстро застывает. Иногда она вырывается из жерла вулкана ярким "огненным фонтаном" - такое происходит, когда земная кора не выдерживает ее давления.

Другие виды магмы гораздо гуще: их густота, или консистенция, больше похожа на черную патоку. Содержащиеся в такой магме газы с большим трудом пробиваются на поверхность сквозь ее плотную массу. Вспомните, как легко пузырьки воздуха вырываются из кипящей воды и насколько медленнее это происходит, когда вы нагреваете что-нибудь более густое, к примеру кисель. Когда более плотная магма поднимается ближе к поверхности, давление на нее уменьшается. Растворенные в пей газы стремятся расшириться, но не могут. Когда же магма наконец вырывается наружу, газы расширяются столь стремительно, что происходит грандиозный взрыв. Лава, обломки горных пород и пепел разлетаются во все стороны, как снаряды, выпущенные из пушки. Подобное извержение случилось в 1902 г. на о-ве Мартиника в Карибском море. Катастрофическое извержение вулкана Моптапь-Пеле полностью разрушило порт Сеп-Пьер. Погибло около 30 000 человек.

Образование кристаллов.

Горные породы, формирующиеся из остывающей лавы, называют вулканическими, или изверженными, горными породами. Пока лава остывает, минералы, содержащиеся в расплавленных породах, постепенно превращаются в твердые кристаллы. Если лава остывает быстро, кристаллы не успевают вырасти и остаются очень маленькими. Подобное происходит при образовании базальта. Иногда лава охлаждается столь быстро, что из нее получается гладкая стеклообразная порода, вообще не содержащая кристаллов, такая, как обсидиан (вулканическое стекло). Подобное, как правило, случается при подводном извержении или когда маленькие частицы лавы выбрасываются из жерла вулкана высоко в холодный воздух.

Эрозия и выветривание горных пород в каньонах Сидар-Брейкс, штат Юта, США. Эти каньоны образовались в результате эрозионного воздействия реки, проложившей свое русло через слои осадочных пород, "выдавленных" кверху движениями земной коры. Обнажившиеся горные склоны постепенно выветрились, и обломки пород образовали на них каменистые осыпи. Посреди этих осыпей торчат выступы все еще твердых скал, которые и образуют края каньонов.Свидетельства минувшего.

Размеры кристаллов, содержащихся в вулканических породах, позволяют нам судить, насколько быстро остывала лава и на каком расстоянии от поверхности Земли она залегала. Перед вами кусок гранита, как он выглядит в поляризованном свете под микроскопом. Различные кристаллы имеют на этом изображении различный цвет.

Гнейс - метаморфическая горная порода, образовавшаяся из осадочной породы под воздействием тепла и давления. Рисунок из разноцветных полос, которые вы видите на этом куске гнейса, позволяет определить направление, в котором земная кора, двигаясь, давила на слои горных пород. Так мы получаем представление о событиях, происходивших 3,5 млрд лет тому назад.

По складкам и разломам (разрывам) в горных породах мы можем судить, в каком направлении действовали колоссальные напряжения в земной коре в давно минувшие геологические эпохи. Эти складки возникли в результате горообразующих движений земной коры, начавшихся 26 млн лет назад. В этих местах чудовищные силы сдавили слои осадочных горных пород - и образовались складки.

Магма далеко не всегда достигает поверхности Земли. Она может задерживаться в нижних слоях земной коры и тогда остывает гораздо медленнее, образуя восхитительные крупные кристаллы. Именно так возникает гранит. Величина кристаллов в некоторых голышах позволяет установить, каким образом много миллионов лет назад сформировалась данная порода.

Худуз, провинция Альберта, Канада. Дожди и песчаные бури разрушают мягкие горные породы быстрее, чем твердые, и в результате возникают останцы (выступы) с причудливыми очертаниями.Осадочные "бутерброды".

Не все горные породы похожи на вулканические, такие, как гранит или базальт. Многие из них состоят из множества слоев и похожи на огромную стопку бутербродов. Они образовались когда-то из разрушенных ветром, дождями и реками других горных пород, обломки которых смыло в озера или моря, и они осели на дне под толщей воды. Постепенно таких осадков скапливается огромное количество. Они нагромождаются друг на друга, образуя слои толщиной в сотни и даже тысячи метров. Вода озера или моря давит на эти отложения с колоссальной силой. Находящаяся внутри них вода выдавливается, и они спрессовываются в плотную массу. В то же время минеральные вещества, прежде растворенные в выдавливаемой воде, как бы цементируют всю эту массу, и в итоге из нее формируется новая горная порода, которую называют осадочной.

И вулканические, и осадочные породы могут под воздействием движений земной коры выталкиваться кверху, образуя новые горные системы. В образовании гор участвуют колоссальные силы. Под их воздействием горные породы либо очень сильно нагреваются, либо чудовищно сжимаются. При этом они преобразовываются - трансформируются: один минерал может превратиться в другой, кристаллы расплющиваются и принимают иное расположение. В результате па месте одной горной породы возникает другая. Горные породы, сформировавшиеся при трансформации других горных пород под воздействием вышеупомянутых сил, называются метаморфическими.Ничто не вечно, даже горы.

На первый взгляд ничего не может быть прочнее и долговечнее, чем огромная гора. Увы, это всего-навсего иллюзия. Если основываться на геологической шкале времени, где счет идет на миллионы и даже сотни миллионов лет, то горы оказываются столь же преходящим, как и все остальное, включая нас с вами.

Любая горная порода, как только начнет подвергаться воздействию атмосферы, моментально будет разрушаться. Если вы взглянете на свежий обломок скалы или расколотый голыш, то увидите, что вновь образовавшаяся поверхность породы зачастую совсем иного цвета, чем старая, долго пробывшая па воздухе. Это объясняется воздействием кислорода, содержащегося в атмосфере, а во многих случаях - и дождевой воды. Из-за них на поверхности горной породы происходят различные химические реакции, постепенно изменяющие ее свойства.

Со временем эти реакции приводят к высвобождению минералов, скрепляющих породу, и она начинает рассыпаться. В породе образуются крохотные трещинки, в которые проникает вода. Замерзая, эта вода расширяется и разрывает породу изнутри. Когда лед растает, такая порода попросту развалится на куски. Очень скоро отвалившиеся куски породы смоют дожди. Этот процесс называется эрозией.

Ледник Мюир на Аляске. Разрушительное воздействие ледника и камней, вмерзших в него снизу и с боков, постепенно вызывает эрозию стен и дна долины, по которой он движется. В результате на льду образуются длинные полосы обломков горных пород - так называемые морены. При слиянии двух соседних ледников соединяются и их морены.Вода-разрушитель.

Куски разрушенной породы в конечном итоге попадают в реки. Течение тащит их по речному руслу и стачивает ими породу, которая образует само русло, пока уцелевшие обломки не найдут наконец тихое пристанище на дне озера или моря. Замерзшая вода (лед) обладает еще большей разрушительной силой. Ледники и ледниковые покровы волокут за собой множество крупных и мелких обломков горных пород, вмерзших в их ледяные бока и брюха. Эти обломки проделывают глубокие борозды в породах, по которым движутся ледники. Ледник может переносить обломки скал, упавшие на него сверху, на многие сотни километров.

Скульптуры, созданные ветром

Ветер тоже разрушает горные породы. Особенно часто такое случается в пустынях, где ветер переносит миллионы мельчайших песчинок. Песчинки большей частью состоят из кварца, чрезвычайно прочного минерала. Вихрь песчинок ударяется о скалы, выбивая из них все новые и новые песчинки.

Часто ветер нагромождает песок в большие песчаные холмы, или дюны. Каждый порыв ветра наносит на дюны новый слой песчинок. Расположение склонов и крутизна этих песчаных холмов позволяют судить о направлении и силе ветра, их создавшего.

Ледники проделывают на своем пути глубокие U-образные долины. В Нантфранконе, Уэльс, ледники исчезли еще в доисторические времена, оставив после себя широкую долину, которая явно велика для небольшой речки, протекающей по ней ныне. Маленькое озеро на переднем плане перегорожено полосой особо прочной горной породы.Последние годы наука о природе все более впадает в крайности. С одной стороны, она устремляет свой взор в бездонные просторы Вселенной, с другой - вперяет его в не менее неисчерпаемые глубины микромира. При этом само собой разумеется, что где-то посередине, в мире житейских масштабов, все установлено давно и навсегда. Какой безумец рискнет ныне опровергать представление о шарообразности и выпуклости Земли или о гелиоцентрическом строении Солнечной системы? И все-таки я утверждаю: человечество ошибается!

Вселенная устроена совсем не так, как нас учат в школе, как об этом написано в учебниках и энциклопедиях. В этой мысли я утвердился после долгих бессонных ночей, проведенных у телескопа, над чертежами и выкладками.

Вот мои постулаты. Их тоже три (как у Эйнштейна).

1,Да, Земля действительно есть сфера с радиусом около 6400 км, но сфера полая, и мы живем не на внешней, а на внутренней ее поверхности. Все многообразие объектов и явлений природы, весь видимый мир заключен внутри этой сферы.

2, Земля неподвижна.

3,Лучи света распространяются по окружностям, проходящим через центр мира, скорость же света замедляется по мере приближения к центру мира.

Каждая теория должна опираться на строгие доказательства. С чего обычно начинают убеждать школьника в том, что Земля выпукла? С общеизвестной истории с кораблем, отправляющимся в плавание. Вот корабль достиг горизонта и начинает медленно скрываться за ним. Вот провожающие видят с берега лишь палубу и мачты, вот одни только мачты, вот из-за горизонта виднеется лишь вымпел - и наконец корабль исчезает из виду.

Все верно в этой картине. Но разве для объяснения этого факта так уж необходимо предположение о выпуклости Земли?

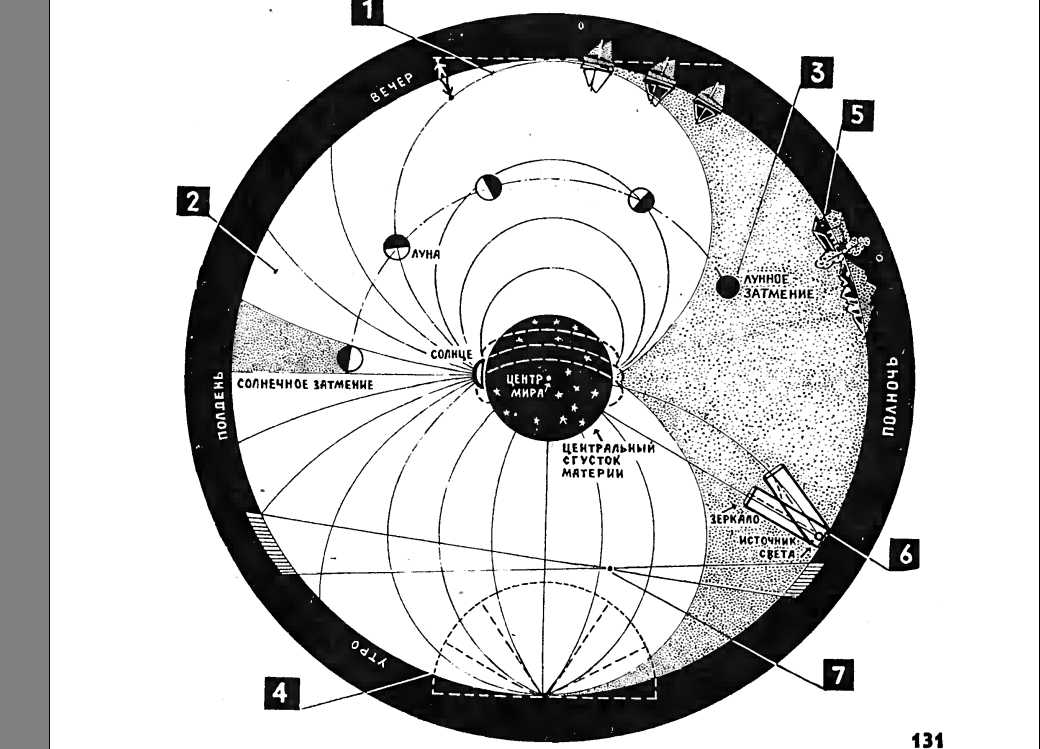

Обратимся к моей системе мира (см. рисунок). Дуга окружности, отмеченная цифрой 1,- это путь светового луча, который приходит к наблюдателю. Заштрихованная область, в которую уходит корабль, наблюдению недоступна. Последовательные положения корабля позволяют легко проследить процесс его исчезновения за горизонтом.

Ну да бог с ним, с кораблем. Займемся более фундаментальными проблемами.

День и ночь. Их принято объяснять вращением Земли вокруг своей оси. Но такое объяснение отнюдь не единственно возможное. В моей системе смена дня и ночи происходит в результате движения Солнца вокруг центра мира по сложной спиральной траектории (см. рисунок). Каждому витку спирали соответствует определенное время года.Солнце в моей системе не гигантский раскаленный шар, каким мы считаем его по традиции. Я скорее уподоблю его узконаправленному прожектору, лучи которого расходятся в виде своеобразного криволинейно расширяющегося веера. Легко заметить, что при этом за Солнцем в направлении центра мира должен пролегать шлейф мрака и темноты. Когда Луна в своем блуждании по орбите заходит в эту мрачную зону, на Земле случается лунное затмение (см. рисунок, участок 3). Когда же она входит в область света и загораживает собою часть солнечных лучей, идущих к земной поверхности, случается затмение солнечное.

В центре мира располагается сгусток материи, ^обретший форму эластичного шара. Поверхность его. усеяна светлыми точками - звездами. Центр мира есть средоточие не только материи, но и энергии. Она излучается непрерывными потоками, достигающими Земли в виде звездного света и космического излучения. Астероиды и планеты суть также порождения центра мира:в некоторые критические фазы развития они исторгаются оттуда и медленно удаляются по раскручивающимся спиральным траекториям - на радость астрономам, которые открывают их по мере поступления.

Я уже замечал, что все, кто сталкивается с моей теорией впервые, поначалу недоумевают: как все многообразие явлений природы, весь безграничный космос может умещаться внутри столь небольшой сферы? Как" огромный небосвод, усеянный мириадами звезд и обнимающий Землю со всех сторон, может быть представлен малым сгустком материи со светящимися точками на нем? Они забывают, что это не просто сгусток, а центр мира, который есть средоточие. Инерция мышления не позволяет им осмыслить мою стройную картину мира с позиции трех постулатов. А между тем здесь все просто (см. рисунок, участок 4). Лучи света приходят к наблюдателю от нижней части шаровидного центрального сгустка материи по круговым траекториям, причем под всеми углами к земной поверхности- от нуля до девяноста градусов. Потому-то наблюдателю и кажется, что искрящийся звездами небесный свод нависает над ним подобно куполу.

Новое всегда озадачивает. Как сказано кем-то из великих, «каждая новая теория должна быть немножко сумасшедшей». Но мне-то лично кажется сумасшедшей старая система мира, где расстояния до небесных тел измеряются так называемыми астрономическими числами: до Луны -384 400 километров, до Солнца-149 500 000 километров, до ближайшей звезды - 40 000 000 000 000 километров! Ошибись наборщик и добавь к подобному числу па- ру-другую нулей - вряд ли кто заметит ошибку, почует неточность. Здравый смысл не в состоянии воспринимать такие вещи. Происходит чудовищная инфляция нулей!

А что у меня? Ни одно из расстояний не превышает 12 тысяч километров. Непосвященным и это может показаться странным.

1. Предположение о непрямолинейном распространении света делает объяснимым исчезновение корабля за горизонтом в мире Кифы Васильевича. 2. То же самое предположение позволяет объяснить, почему в этом гипотетическом мире лучи Солнца в течение дня меняют свой наклон к земной поверхности. 3. Так во «внутреннем мире» происходят лунные затмения. 4. Так во «внутреннем мире» возникает иллюзия звездного купола. 5. Так в результате инверсии относительно земной поверхности околоземной мир переходит внутрь земной сферы. 6. Схема эксперимента, который позволил бы Ки- фе Васильевичу доказать, что лучи света распространяются не прямолинейно. 7. Схема, поясняющая отсутствие тяготения во «внутреннем мире».

Ведь, например, вышеуказанное расстояние до Луны «убедительно» подтверждают данные радиолокации. Но что измеряет радиолокация? Разве расстояние? Нет. Она замеряет время, за которое совершает свой путь до Луны и обратно радиосигнал. Вот все, что может дать на этот счет эксперимент. А дальше - вычисления на базе старой системы мира. Время множится на «скорость света», с которой якобы распространяется сигнал, на так называемую «мировую постоянную» с, приблизительно равную тремстам тысячам километров в секунду. И пожалуйста! - вот вам и астрономическая величина. Но беда (беда старой теории!) в том, что этой постоянной скорости с нет и быть не может. Скорость света замедляется по мере приближения к центру мира (см. мой третий постулат!). И здесь результат умножения времени на среднюю скорость света не может превысить 12 тысяч километров. А скорость света в каждой точке пространства есть предел для скорости распространения любого сигнала,- «его же не пе- рейдеши» (это еще до меня справедливо отметил другой гениальный мыслитель нашего времени - Альберт Эйнштейн).

А посему полеты к звездам по сей день остаются проблемой, ибо времена, за которые можно достичь звезд, и в моей системе мира очень и очень велики.

Впрочем, кто знает, может быть, найдется способ пронзать пространство по иным траекториям? Цель заманчива: поистине до самой далекой планеты не так уж и далеко! Не дальше, чем от Москвы до Владивостока. Но близок локоть, да не укусишь.

Конечно, и в моей теории есть белые пятна - богатое поле для исследований и новых чудесных открытий. Ну, например, как выглядит наша Земля снаружи? И что ее окружает?

Лично я после долгих раздумий пришел к следующему выводу. Подобно Луне и планетам, Земля снаружи пустынна и покрыта кратерами. Более того, она, в свою очередь, является планетой в каком-то более крупном, объемлющем ее и тоже замкнутом мире. Рассуждая по аналогии, неизбежно прихожу к выводу, что жизнь на Луне и других планетах есть, но не снаружи, а внутри. И это радостно.

Как тут не переосмыслить известное сочинение знаменитого Свифта о путешествиях Гулливера! Выйди Гулливер на внешнюю поверхность Земли, он оказался бы карликом в том мире. А проникни он внутрь Луны или другой планеты, его сочли бы тал великаном. Вот вам и Гулливер, и лилипуты и гиганты-бробдинднеги!

Всякое новое знание несет пользу цивилизации, и моя теория тоже. Глубинное бурение должно быть повсеместно запрещено. Ибо мы не знаем толщины земной оболочки и рискуем пробурить ее и выпустить всю благодатную атмосферу в иной мир.

И еще несколько слов в заключение.

В свое время существовала планетарная модель атома. Однако она оказалась несостоятельной. Уверен, что такая же участь ждет планетарную модель Солнечной системы и включающую ее в себя модель Вселенной. Пусть и моя теория не останется в веках, пусть и она в свое время заменится более совершенной. Но на данном этаж развития науки именно в ней содержите) истина.

Земля древних была плоской. Потом ученые загнули края диска, превратили его в сферу, предоставив всему живому ее выпуклую поверхность. Я полагаю, что они загнули не туда.

Рукопись Кифы Васильевича подготовили к печати доктор физико-математических наук Ю. ПОПОВ и кандидат физико-математических наук Ю. ПУХНАЧЕВ. Они же комментируют изложенную в рукописи теорию .

Скульптура "Земной шар". Установлена в Ватикане!

Размышления Кифы Васильевича о том, что мы живем где-то внутри, поначалу ошеломляют, не правда ли? Но если вдуматься: в чем же не прав автор странной теории? Где он грешит против истины, против очевидных фактов? Попробуйте, читатель, доказательно опровергнуть его умозаключения - и вы убедитесь, что сделать это не так уж просто! Дело в том, что картина мира, которую рисует Кифа Васильевич, при всей ее кажущейся нелепости может быть подкреплена строгими соотношениями, связанными с геометрическим преобразованием, называемым инверсией.На рисунке справа и в подписи к нему дано строгое определение этой математической операции. Выражаясь же описательно, ее можно уподобить отражению в кривом зеркале. Роль зеркала при этом исподняет некоторая сфера; каждая точка вне сферы в результате «отражения» попадает внутрь нее.

Если в качестве такой сферы взять земную поверхность, то Вселенная словно вывернется наизнанку: все окружающее Землю пространство очутится внутри шарика, из необъятных далей космоса в окрестность центра земной сферы соберутся в небольшой сгусток планеты, звезды, галактики...

Любопытные превращения претерпят при этом лучи света. Дело в том, что инверсия преобразует прямые в окружности. И коль скоро световые лучи представляются нам прямолинейными, то в результате инверсии они, чтобы уложиться внутрь земной сферы, свернутся в кольца, приобретут вид окружностей, проходящих через центр этой сферы (см. рсунок). Используя математические формулы, на которых мы не останавливаемся на страницах популярного журнала, можно убедиться, что скорость распространения света, бывшая постоянной вне сферы, внутри нее должна убывать по мере приближения к центру сферы обратно пропорционально квадрату расстояния до него.

Вглядитесь внимательнее в картину, которая предстает благодаря описанному преобразованию: перед вами вырисовываются черты странного мира, созданного воображением Кифы Васильевича.

Впрочем, несмотря на разительную странность этого мира, все в нем, на взгляд его обитателей, будет выглядеть точно так же, какой предстает перед нами окружающая нас реальность. В самом деле, размеры и форму, расстановку и взаимное расположение рассматриваемых нами предметов мы оцениваем по углам, под которыми в зрачки наших глаз приходят лучи света от этих предметов. А инверсия сохраняет углы, под которыми пересекаются линии,- в том числе и траектории световых лучей. Стало быть, переместившись благодаря инверсии из привычного для нас мира в мир Кифы Васильевича, мы видели бы все предметы под точно теми же углами, под которыми видели их прежде. Мы не заметили бы никакой зримой разницы между прежним и преобразованным миром, а значит, не смогли бы определить на глазок, на основе лишь зрительных впечатлений, где мы живем - на Земле или внутри Земли.

Получается, что теория Кифы Васильевича ничем не противоречит очевидным, видным невооруженными очами фактам! Чтобы опровергнуть его фантастические построения, необходимы эксперименты.

На верхнем конце длинной вертикальной штанги перпендикулярно к ней укрепим зеркало. С другого конца штанги пустим вдоль нее по направлению к зеркалу луч лазера. Покуда штанга стоит перпендикулярно к земной поверхности (см. рисунок на стр. 131, участок 6), луч будет идти по прямой и, отразившись от зеркала, вернется в ту же точку, откуда был выпущен. Так будет и в привычном для нас мире и в мире Кифы Васильевича. Будем теперь наклонять штангу и при этом внимательно следить, что происходит с отраженным от зеркала лучом. В привычном для нас мире, где свет распространяется по прямым, испущенный и отраженный лучи по- прежнему сливались бы. В мире Кифы Васильевича они разошлись бы: испущенный луч, искривляясь все сильнее по мере наклона штанги, падал бы на зеркало уже не перпендикулярно и, отразившись, пошел бы но иной траектории. Расщепление луча можно было бы подтвердить смещением зайчика на подходящем экране.

Эксперимент, казалось бы, четкий и доказательный, но есть у него уязвимое место.

Вообразим в пространстве некоторую сферу (на схеме она изображена утолщенной окружностью). Каждой точке пространства поставим в соответствие другую точку так, чтобы обе лежали на одном радиальном луче, исходящем из центра сферы, и расстояния от них до центра сферы были обратно пропорциональны друг другу. Коэффициент пропорциональности возьмем равным квадрату радиуса сферы: тогда каждой ее точне будет соответствовать та же точна, и в итоге сфера останется на месте.Так совершается преобразование инверсии. Прямые линии при этом превращаются в окружности (прямолинейными останутся лишь те, что проходят через центр сферы). На схеме соответствующие друг другу прямые и окружности изображены линиями одинакового рисунка. Прямые, пересекающиеся под некоторым углом, в результате инверсии переходят в окружности, пересекающиеся под тем же углом. Поэтому тело М, видное из точки В под указанным на схеме углом, перейдет в тело М", видно из точки В" под таким же углом (если предполагать, что свет внутри сферы распространяется по окружности).

Вот она - внутренняя полость радиусом в известные нам 6370 км. В центре находится специальный механизм, обеспечивающий визуальные эффекты звездного неба: Звездная Сфера (ЗС). На ЗС изображены звезды. Вдоль неё передвигаются планеты и Солнце. Причем, Солнце не есть осветительный прибор: свет создает половина вращающейся звездной сферы, а Солнце вносит лишь небольшой добавок.Статья подготовлена по материалам журнала "Наука и жизнь" за 1981 год (№6, "А все-таки она вогнутая!" из архива Кифы Васильевича).