Биосфера: границы биосферы. Состав и границы биосферы. Верхняя граница биосферы. Биосфера, ее структура и границы

Из глубины веков до нас дошли сказания о странной гипотезе, которая нам, прозомбированным ортодоксальной «наукой», кажется абсолютно нереальной — предание о «полой земле». Вариаций на эту тему в разных источниках столько, сколько можно, наверное придумать. По разному описывают толщину земной коры, количество внутренних слоев земли, разные авторы населяли центр земли то древней расой, то помещали туда базу инопланетян, то скрывающихся от правосудия элиту фашистской Германии, а то и вовсе бестелесных сущностей. В центр полой земли также помещали и свое солнце.

Нужно сказать, что большинство, если не все мировые мифы не возникали на пустом месте. Как говорит народная мудрость — «дыма без огня не бывает».

Наиболее впечатляющим может быть тот факт, что в теорию о полой земле серьезно верили не только в древние времена, но и совсем в недавнее время. И было это не где-нибудь на окраинах цивилизации, а в развитой,для своего времени, в научном плане стране — в фашистской Германии. Гитлер верил, что под землей есть жизненное пространство. Имевшаяся версия говорила, что вход в подземелье находился в Грузии и потому немецкая армия так рвалась на Кавказ. Гитлер хотел не только захватить бакинскую нефть, но и проникнуть в секреты кавказских подземелий. Да, верхушка 3 Рейха не скупилась на эзотерические исследования, которые многим нам кажутся шалостью, но, нужно признать, что все германские проекты были чрезвычайно утилитарны — все, что немцы не исследовали, они делали это для извлечения пользы, а значит, они не занимались теориями, которые не имели бы под собой никаких оснований.

Фольклор о путешествии к центру земли в том или ином виде известен каждому народу. История о путешествии Орфея в подземное царство за своей Эвридикой обыграна во многих эпосах мира. В глубь земли забирались — и Аладдин и солдат у Андерсена. Под землей располагались Аид у греков, христианский ад, необычайной святости подземный мир Агарта в буддийских верованиях, где обитают духовные учителя и столицей которой является Шамбала.

От мистиков не отставали и ученые. Согласно одной из теорий Леонарда Эйлера, наша планета является полой, а внутри находится еще одно солнце, которое сияет над внутренней поверхностью земли. Эйлер признавал существование одной полой оболочки, отделенной большим пространством от ядра, в оболочке земли имеются выходы на Северном и Южном полюсах. А англичанин Эдмунд Галлей, королевский астроном и первооткрыватель кометы Галлея, считал, что внутри нашей земли находятся еще три планеты. Эйлер и Галлей были первоклассными математиками, свои теории они строили на строгих, как они считали, расчетах.

Нужно сказать, что чрезвычайно разнообразные взляды сходятся в одном — внутри земля может быть полой. И, возможно, что эта первоначальная идея уже со временем обросла множеством вариаций разных мыслителей.

Земля и должна быть полой

Снимок северного полюса из программы NASA WORLD WIND

И, какой бы фантастической не казалась нам мысль о пустотелой земле, если рассмотреть простые научные факты, которые сегодня широко известны и ни у кого не вызывают сомнения, то придется признать — земля и не может быть не полой. И вот почему…

1. Земля имеет вращение вокруг своей оси, которое придает некоторое центробежное ускорение земной материи. Из-за этого, кстати, у нашей планеты полюса оказываются сплюшеными. Сейчас центробежное ускорение незначительно компенсирует силу тяготения, но так было не всегда. Вращение земли замедляется примерно на 0,015 с за 100 лет. Это значит, что раньше земля вращалась быстрее. Скорость торможения не постоянна — чем быстрее вращалась планета, тем сильнее было торможение. А это значит, что раньше земля вращалась значительно быстрее. При таких условиях, центробежная сила могла компенсировать силу тяготения.

2. При образовании крупного объекта из мелких частиц, он должен получить хаотичное вращение по всем осям и лишь со временем стабилизироваться, за счет полевых связей с окружающими его объектами вселенной. При вращении земли по всем осям, центробежное ускорение будут испытывать все точки земли.

3. За миллиарды лет существования земли, она все время остывала, уменьшая тем самым свой объем. Освобождавшееся пространство могло образовываться не только за счет наружного слоя, но и за счет внутренности земли, учитывая следующее условие…

4. Температура ядра планеты, по современным оценкам, составляет 5000-7000 °С. Железо кипит при температуре около 2800 °C. В совокупности с предыдущим пунктом, это значит, что в центре земли должны образовываться пузыри кипящего металла.

5. За счет центробежной силы и силы адгезии, а у большого пузыря и силы гравитации, (на границах пузыря с материей ядра земли), он может стабилизироваться в объеме и за счет давления газообразного металла, а также сокращения объема земли, из-за ее остывания, этот пузырь, с течением времени, будет увеличиваться в объеме. И за 4,54 млрд лет, которые ученые отводят существованию земли, этот внутренний объем мог сильно возрасти.

6. При большой температуре и давлении вещества могут перестраивать свою структуру, образуя новые материалы, у которых иная кристаллическая решетка, которая кардинально меняет свойства вещества. Таким способом из графита получают искусственные алмазы.. Такие вещества могут служить скорлупой для пустот, и полости в земле могут быть наподобие пузырьков в поролоне.

7. По подсчетам ученым, масса ядра земли на 10% меньше, чем она должна бы быть для такого объема, содержащего железно-никелиевый сплав. Считается, что эта разность может образоваться за счет примеси более легких химических элементов. Но, эти лечкие элементы должны были бы давно всплыть к поверхности земли. А находясь в ядре земли, эти легкие элементы могли группироваться, образуя большие пустоты.

Нужно сказать, что это — не единственное обоснования возможной полости в земле и научные гипотезы имеются у ученых в разных вариантах.

Критики теории о полой земле обычно указывают на сейсмологические исследования структуры внутренности земли. Однако, это может нивелировать теорию о полностью пустотелой земле, но никак не наличие множества некрупных пустот.

Есть ли жизнь внутри земли?

Кроме внутреннего солнца, еще одно, что, на мой взгляд, додумано в этой истории о полой земле, так это — существование живого мира, аналогичного нашему привычному, — с солнцем, небом, океанами, наверное и окурками, военными учениями, своим Задорновым и т.п., внутри земного пространства. Такие гипотезы больше похожи на калькированные с нашей жизни простецкие домыслы к некой первородной информации о существовании жизни в полости земли.

Наиболее близкими к реальности, по моему мнению, являются гипотезы уфологов, которые говорят о возможности существования внутри земли базы НЛО.

Посмотрев однажды на изображение дискообразной формы НЛО, я, вдруг, понял — не могут они, с такой аэродинамической формой, как у них есть, летать в воздушной среде с той прытью, которая им приписывается, делать крутые виражи, и тем более нырять под воду, как ни в чем не бывало. Дискообразная форма такого ЛА, скорее, обоснована внутренним содержимым, возможно кругообразным двигателем, чем необходимостью придания аппарату аэродинамических качеств, а передвигаться они, видимо, могут без взаимодействия с окружающей материей.

Собственно, из этого исходит простой вывод, — что ни воздух, ни вода для передвижения НЛО не являются помехой. А если, для их перемещения также не будет помехой и земля, или внутренняя полость действительно имеет выходы наружу, то удобная незаметная позиция для расположения своей базы, если она им необходима, могла бы быть как раз в центре полой земли. Высокая температура внутри земли тоже может не быть помехой для кораблей инопланетян. Пример — по оценам ученых, на высотах до 400 км. над поверхностью земли в термосфере температура может достигать 2000 °C., и ничего — летают сквозь нее и НЛО и наши космические корабли..

Где наши братья по разуму?

Дискообразный летательный аппарат «Haunebu II», созданный в фашистской Германии в конце войны.

Несмотря на множество свидетельств появления НЛО, проблемой, на сегодняшний день, является отсутствие официального подтверждения обнаружения инопланетян. Это дает повод для появления скепсиса.

Конец империи ацтеков

Конец империи ацтеков

1519 — год, когда во власти империи ацтеков находилась огромная территория с разнообразными богатыми природными ресурсами от северных областей нынешней Мексики до границ Гватемалы: засушливые районы севера долины Мехико, горные ущелья нынешних штатов Оахака и Герерро, прибрежные районы Мексиканского залива, тихоокеанские горные хребты. К этому времени Теночтитлан ацтеков превратился в один из крупнейших городов мира с населением в 150-200 тысяч человек и стал огромным торговым центром с большим рынком в городе-спутнике Тлателолько, где в торговый день собиралось до 25 тысяч человек. Вторым по величине городом империи был Тескоко с населением в 30 тысяч человек. Во многих других городах проживало по 10-25 тысяч человек.

Но, на их беду, за океаном существовала, до поры до времени, неизвестная ацтекам Испания, жители которой жаждали славы и золота. В 1519 году испанская экспедиция во главе с Эрнандо Кортесом отплыла с Кубы с 11 кораблями, на борту которых было 508 солдат, 16 лошадей и несколько пушек.и взяла курс на запад.

По прибытию испанцев к мексиканскому побережью, ацтекскому императору принесли донесение: «Боги вернулись. Их копья извергают пламя. У их воинов по две головы и по шесть ног и они живут в плавающих домах». Монтесума ожидал исполнения древнего пророчества о возвращении Кетцалькоатля в год Се Акатль (год тростникового прута), который соответствовал 1519 году.

За десять лет до этого события в ацтекской империи было 8 предзнаменований о грядущей беде:

◦ Каждую ночь в течение года пламя появлялось в восточной части неба.

◦ По необъяснённой причине, сгорел храм Уицилопочтли в Тлакатеккане.

◦ Молния ударила в храм Шиутекутли в Цонмолько.

◦ Однажды днём появилась комета, развалившаяся на три части.

◦ Вода в озере Тескоко взбурлила и разрушила окружающие дома.

◦ Однажды ночью был услышан голос плачущей женщины: «Мои дорогие дети, мы должны идти! Куда мне вести вас?» (Флорентийский кодекс).

◦ Одним рыболовом была поймана цапля, с хохолком в виде зеркала, в котором Монтесума увидел небеса и армию, скачущую на животных подобных оленям.

◦ Были найдены люди с двумя головами и одним туловищем, которые загадочным образом потом исчезли.

Во время пребывания на побережье Мексиканского залива, Кортес не раз вступал в стычки с местными племенами.

16 августа 1519 года испанцы начали свой марш на столицу ацтекской империи. По пути к ним присоединились несколько тысяч индейцев.

8 ноября 1519 г. испанцы вступили в Теночтитлан, а Монтесума приветствовал их: «Добро пожаловать, мы ждали Вас. Это Ваш дом». Он ждал Бога, Кетцалькоатля. Но пришли не боги… В последующие недели император ацтеков обнаружил, что он на самом деле стал заложником, а испанцы стали разрушать все святыни индейцев и ставить вместо них христианские алтари. Потом индейцы всё больше и больше убеждались, что выдаваемые себя за богов испанцы являлись на самом деле не менее кровожадными и алчными на золото людьми. Росло недовольство действиями Монтесума, по-прежнему поддерживающего белых пришельцев. Однажды его вывели на крышу, чтобы он утихомирил разбушевавшуюся толпу, но его закидали камнями, от ранения которых он умер через три дня (это — по версии испанцев, но есть и другие версии, в которых говорится, что испанцы сами убили императора перед своим бегством из города). После Монтесумы на недолгое время императором стал его брат Куитлаулак (1520-1520).

Вскоре, под натиском огромного количества бесчинствующих толп ацтеков, Кортес с войском был вынужден покинуть город. В этот же год последним верховным правителем-тлатоани империи ацтеков становится Куаутемок из Тлателолько («Спускающийся (падающий) орёл» — 1520-1521).

Сбежавший из города Кортес не намерен был сдаваться. Построив корабли, он поместил на них всех своих людей и, уповая на удачу, порох, лошадей и железо, повёл своё войско на штурм Теночтитлана.

13 августа 1521 года испанцы захватили Теночтитлан вместе с последним тлатоани Куаутемоком и рядом его верховных советников. Впоследствии Теночтитлан был полностью разграблен и разрушен, Куаутемок был казнён (в 1525 году), а империя ацтеков была полностью покорена испанцами.

Ты мне больше не дружок…

Вся история человечества, это — сплошные войны, уничтожение друг друга, обман, разграбление…

Посмотрите на нас — нам даже не нужно хлеба и зрелищ. Нам покажи только врага и нами тут же можно управлять как игрушками.

Может быть правильным будет мнение, что… мы реально не достойны милости инопланетян?

Не хочет внеземной разум идти с нами на контакт и с этим можно даже и не спорить. Единственное правильное решение было бы, на их месте, по отношению к землянам, если только нас сразу не уничтожить, как опасных воинственных конкурентов за мировое господство, это — сталкивать нас друг с другом с помощью психотронных технологий, внедрять нам мысли через недоумков и предателей-сексотов (вроде академика Круглякова), что инопланетян не существует, контролировать и тормозить наше научно-техническое развитие (а именно — блокировать торсионные технологии), чтобы мы как можно позже достигли того уровня, когда мы наивно решим, что сможем покорить обнаруженных инопланетян.

No related links found

Введение

Геология - наука о строении и истории развития Земли. Основные объекты исследований - горные породы, в которых запечатлена геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах, изучение которых позволяет понять, каким образом происходило развитие нашей планеты в прошлом.

Земля постоянно изменяется. Некоторые изменения происходят внезапно и весьма бурно (например, вулканические извержения, землетрясения или крупные наводнения), но чаще всего - медленно (за столетие сносится или накапливается слой осадков мощностью не более 30 см). Такие перемены не заметны на протяжении жизни одного человека, но накоплены некоторые сведения об изменениях за продолжительный срок, а при помощи регулярных точных измерений фиксируются даже незначительные движения земной коры.

История Земли началась одновременно с развитием Солнечной системы примерно 4,6 млрд. лет назад. Однако для геологической летописи характерны фрагментарность и неполнота, т.к. многие древние породы были разрушены или перекрыты более молодыми осадками. Пробелы должны восполняться посредством корреляции с событиями, происходившими в других местах и о которых имеется больше данных, а также методом аналогий и выдвижением гипотез. Относительный возраст пород определяется на основании комплексов содержащихся в них ископаемых остатков, а отложений, в которых такие остатки отсутствуют, - по взаимному расположению тех и других. Кроме того, абсолютный возраст почти всех пород может быть установлен геохимическими методами.

В настоящей работе рассмотрены основные оболочки земли, ее состав и физическое строение.

> Основные оболочки земли

Земля имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу Аруцев А.А. Концепция современного естествознания. - М., 1999. - С. 42. .

Атмосфера - внешняя газовая оболочка Земли. Ее нижняя граница проходит по литосфере и гидросфере, а верхняя - на высоте 1000 км. В атмосфере различают тропосферу (двигающийся слой), стратосферу (слой над тропосферой) и ионосферу (верхний слой).

Средняя высота тропосферы - 10 км. Ее масса составляет 75% всей массы атмосферы. Воздух тропосферы перемещается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Над тропосферой на 80 км поднимается стратосфера. Ее воздух, перемещающийся лишь в горизонтальном направлении, образует слои.

Еще выше простирается ионосфера, получившая свое название в связи с тем, что ее воздух постоянно ионизируется под воздействием ультрафиолетовых и космических лучей.

Гидросфера занимает 71% поверхности Земли. Ее средняя соленость составляет 35 г/л. Температура океанической поверхности - от 3 до 32°С, плотность - около 1. Солнечный свет проникает на глубину 200 м, а ультрафиолетовые лучи - на глубину до 800 м.

Биосфера, или сфера жизни, сливается с атмосферой, гидросферой и литосферой. Ее верхняя граница достигает верхних слоев тропосферы, нижняя - проходит по дну океанских впадин. Биосфера подразделяется на сферу растений (свыше 500 000 видов) и сферу животных (свыше 1 000 000 видов).

Литосфера - каменная оболочка Земли - толщиной от 40 до 100 км. Она включает материки, острова и дно океанов. Средняя высота материков над уровнем океана: Антарктиды - 2200 м, Азии - 960 м, Африки - 750 м, Северной Америки - 720 м, Южной Америки - 590 м, Европы - 340 м, Австралии - 340 м.

Под литосферой расположена пиросфера - огненная оболочка Земли. Ее температура повышается примерно на 1°С на каждые 33 м глубины. Породы на значительных глубинах вследствие высоких температур и большого давления, вероятно, находятся в расплавленном состоянии.

Центросфера, или ядро Земли, расположена на глубине 1800 км. По мнению большинства ученых, она состоит из железа и никеля. Давление здесь достигает 300000000000 Па (3000000 атмосфер), температура - нескольких тысяч градусов. В каком состоянии находится ядро, пока неизвестно.

Огненная сфера Земли продолжает охлаждаться. Твердая оболочкой утолщается, огненная - сгущается. В свое время это привело к формированию твердых каменных глыб - материков. Однако влияние огненной сферы на жизнь планеты Земля все еще очень велико. Неоднократно менялись очертания материков и океанов, климат, состав атмосферы.

Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно изменяют твердую поверхность нашей планеты, что, в свою очередь, активно влияет на биосферу Земли.

Населенную живыми организмами, которые в процессе своей жизнедеятельности активно ее преобразуют.

История изучения

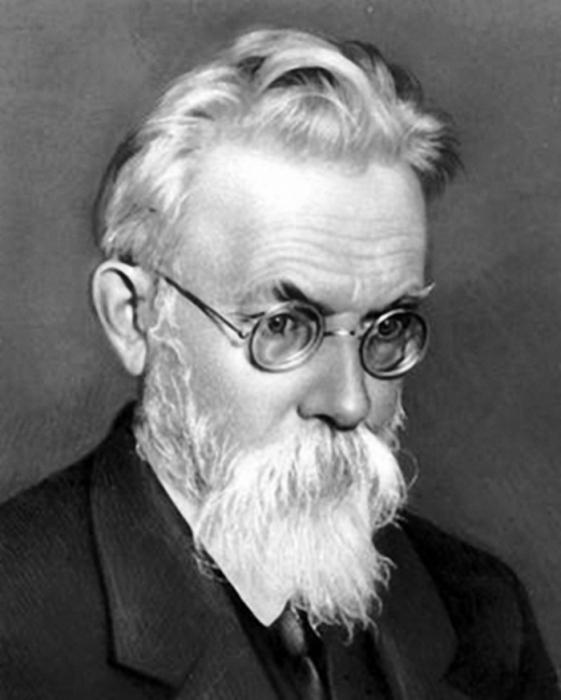

Понятие биосферы как области жизни ввел в науку Жан Батист де Ламарк в первой половине XIX века. Именно он ближе всех подошел к ее пониманию. Но сам термин был предложен австрийским ученым Эдвардом Зюссом. Он трудился в области геологии и понимал под биосферой совокупность всех организмов. Сейчас же такой смысл вкладывается в термин «биота». Зюсс изложил свои гипотезы и результаты исследований в знаменитом научном труде «Лик Земли», в котором описывал геологию Альп.

Современное понятие биосферы сформулировал русский ученый геохимик, обладающий энциклопедическими знаниями во многих отраслях науки - Владимир Иванович Вернадский. Будучи профессором минералогии в Московском университете, он стал автором великого труда «Биосфера», изданного в 1926 году. Именно в этой работе он впервые дал развернутое определение данному термину.

В. М. Вернадский справедливо считал, что биосфера - это большая концентрическая область Земли, которая играет роль главной геохимической силы. Таким образом, она является пространством, в котором жизнь существует на данный момент или существовала когда-либо, то есть для биосферы характерно наличие живых организмов или продуктов их жизнедеятельности.

Типы веществ в биосфере

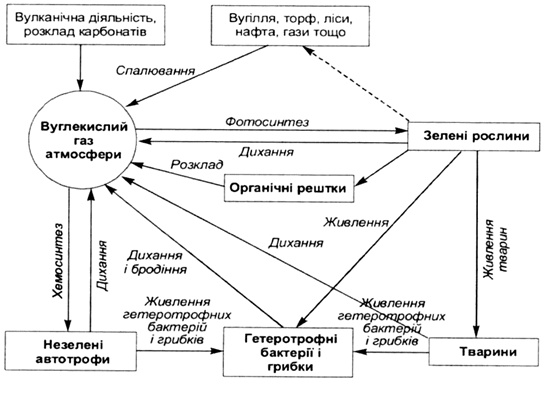

В. И. Вернадский выделял несколько типов веществ, составляющих основу биосферы.

- Собственно живое вещество, которое образовано совокупностью организмов.

- Биогенное вещество, которое образуется в ходе и остается после жизнедеятельности организмов. Речь идет о газах атмосферы, каменном угле, нефти и прочем.

- которое образуется без вмешательства организмов.

- - это соединения, являющиеся результатом жизнедеятельности организмов в совокупности с абиогенными процессами.

Границы биосферы определяются в соответствии с наличием совокупности вышеперечисленных веществ в оболочках Земли.

Живое вещество в биосфере

Очевидно, что основные геохимические и энергетические процессы протекают при обязательном участии В. И. Вернадский так сформулировал понятие о нем. Живое вещество - все существующие на данный момент, составляющие единую совокупность, которая выражается в элементарном химическом составе, весе, энергии.

Главным свойством живого вещества является его активность, обусловленная связью с окружающей средой постоянным биогенным потоком. Поток формируется при дыхании, питании, размножении. В этом контексте можно рассматривать жизнедеятельность организмов в качестве мощного геологического процесса планетарного характера.

Постоянные миграции химических элементов между организмом и окружающей средой в обоих направлениях происходят непрерывно. Осуществление этого процесса возможно благодаря близости элементарного химического состава организмов к химическому составу земной коры.

Растения, осуществляя фотосинтез, создают в биосфере сложные органические молекулы, имеющие большой запас энергии. Таким образом, живое вещество аккумулирует и трансформирует связанную лучистую энергию Солнца. Перемещение энергии становится возможным по причине постоянного роста и развития организма. Скоростью размножения, как справедливо считал В. И. Вернадский, это скорость, при которой в биосфере передается геохимическая энергия.

Границы

Часть биосферы, в которой в настоящее время есть живые организмы, принято называть необиосферой. Иначе говоря, современной. А то пространство, которое было местом обитания древних организмов, это палеобиосферы.

Общая масса геосфер планеты равна примерно 2420 миллиардам тонн. Эта величина в 200 раз больше массы атмосферы. Таким образом, можно сделать вывод, что слой живого вещество в общей массе геосфер ничтожно мал.

Диапазон потенциальных возможностей и масштаб приспособляемости организмов обуславливают «всюдность жизни». Живые существа постепенно обосновались в морях и океанах, затем освоились на суше. По мнению Вернадского, состав и границы биосферы меняются и сейчас.

Следует отметить, что, в отличие от других земных оболочек, только биосферу можно считать комплексной. Она выполняет и функцию «покрова» из живой сущности и является средой обитания множества организмов, в число которых входит и человек.

Границы биосферы определяются следующим образом. Она включает в себя нижнюю зону атмосферы, верхнюю зону литосферы и всю гидросферу. И высоты атмосферы, характеризующиеся холодом, низким давлением, и глубины океана, давление в которых может достигать 12 000 атмосфер, - все это биосфера. Границы биосферы настолько широки по причине очень широких пределов температурной толерантности организмов.

Следует отметить, что есть и такие бактерии, которые могут существовать в вакууме. Пределы адаптации к химическим условиям также очень широки. Реальным является существование организмов, например, под постоянным воздействием ионизирующей радиации. Исследования показывают, что некоторые живые существа настолько выносливы, что по отдельным критериям их возможности находятся даже за пределами биосферы.

Помимо основных перечисленных условий, жизнь организмов обусловлена постоянством биогенного тока атомов.

Помимо основных перечисленных условий, жизнь организмов обусловлена постоянством биогенного тока атомов.

Верхняя граница биосферы

В разных частях планеты жизнь в атмосфере существует на разной высоте. В зонах Южного и Северного полюсов эта величина составляет 8-10 км, вблизи экватора - 17-18 км, над всеми остальными территориями - 20-25 км. Таким образом, жизнью наполнена только тропосфера - нижняя часть атмосферы

Физический предел распространения жизни в атмосфере находится на нижней границе

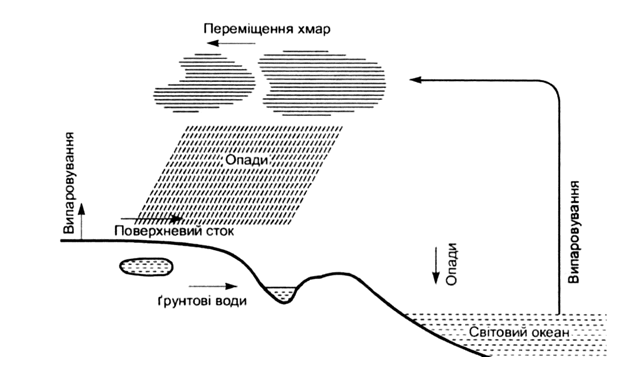

Гидросфера

Гидросфера образована океанами, морями, озерами, реками и ледяными покровами. На всех глубинах есть жизнь. Подавляющее большинство живых организмов заняли поверхностные слои и прибрежье. Но даже на глубине 11 022 м, в самой глубокой впадине Мирового океана (Мариинской), есть обитатели. Необиосфера также включает в себя донные отложения, которые когда-то были местом обитания древних существ.

Нижняя граница биосферы

Если говорить о литосфере, то почва, безусловно, является самым густонаселенным ее слоем, но существование жизни замечено гораздо глубже - примерно 6-7 километров под землей. Это касается, прежде всего, глубоких трещин и пещер.

Организмы, населяющие биосферу

Живые организмы делятся на две группы в зависимости от способа получения энергии, необходимой для жизнедеятельности: автотрофные и гетеротрофные. Местом обитания представителей обеих групп является биосфера. Границы биосферы определяются их распространением.

Представители в своем питании не связаны ни с какими другими живыми существами. Им для этого требуется солнечный свет или энергия химических связей соединений неорганического происхождения. И то, и другое может использоваться в качестве источника энергии, тогда как питание они получают из минеральных веществ.

Автотрофы делятся на две подгруппы. Это фототрофы (зеленые) и хемотрофы (бактерии). Первые способны существовать только в области проникновения солнечных лучей. А вот вторые, за счет использования химических соединений органической природы в качестве источника энергии, распространены намного шире.

Гетеротрофам, напротив, в качестве источников энергии и питания требуются органические вещества, произведенные другими организмами. То есть без предварительной работы автотрофов их существование было бы невозможным. Животные и человек, как житель биосферы, относятся к гетеротрофным организмам.

«Пленки жизни»

Неравномерность распределения жизни - это один из важных признаков, которым характеризуется биосфера. Границы биосферы имеют наименьшую плотность жизни. Наибольшая же наблюдается на стыках сред обитания. В целом же распределение жизни в биосфере носит резко неравномерный характер. В. И. Вернадский ввел термин «Пленки жизни», описывая с его помощью наиболее плотно населенные области биосферы. Граница контакта «почва-воздух» - это первая из таких пленок, ее толщина составляет от 2 до 3 см. Вторая представлена зоной контакта «воздух-почва» -прибрежная полоса и зона апвелинга. Третья представлена эуфотической зоной океана (до 200 м), т. е. областью свободного проникновения солнечного луча.

Таким образом, жизнь, преобразующая «лик Земли», неразрывно связана с понятием «биосфера». Границы биосферы - это границы жизни.

Таким образом, жизнь, преобразующая «лик Земли», неразрывно связана с понятием «биосфера». Границы биосферы - это границы жизни.

Пространственно-функциональная организация - это механизм, обеспечивающий «геологическую вечность всего живого». Человек, как житель биосферы, наряду с другими гетеротрофными организмами является непосредственным участником энергетического круговорота, обеспечивающего жизнь на Земле.

Введение

1. Основные оболочки земли

3. Геотермический режим земли

Заключение

Список использованных источников

Введение

Геология - наука о строении и истории развития Земли. Основные объекты исследований - горные породы, в которых запечатлена геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах, изучение которых позволяет понять, каким образом происходило развитие нашей планеты в прошлом.

Земля постоянно изменяется. Некоторые изменения происходят внезапно и весьма бурно (например, вулканические извержения, землетрясения или крупные наводнения), но чаще всего - медленно (за столетие сносится или накапливается слой осадков мощностью не более 30 см). Такие перемены не заметны на протяжении жизни одного человека, но накоплены некоторые сведения об изменениях за продолжительный срок, а при помощи регулярных точных измерений фиксируются даже незначительные движения земной коры.

История Земли началась одновременно с развитием Солнечной системы примерно 4,6 млрд. лет назад. Однако для геологической летописи характерны фрагментарность и неполнота, т.к. многие древние породы были разрушены или перекрыты более молодыми осадками. Пробелы должны восполняться посредством корреляции с событиями, происходившими в других местах и о которых имеется больше данных, а также методом аналогий и выдвижением гипотез. Относительный возраст пород определяется на основании комплексов содержащихся в них ископаемых остатков, а отложений, в которых такие остатки отсутствуют, - по взаимному расположению тех и других. Кроме того, абсолютный возраст почти всех пород может быть установлен геохимическими методами.

В настоящей работе рассмотрены основные оболочки земли, ее состав и физическое строение.

1. Основные оболочки земли

Земля имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу.

Атмосфера - внешняя газовая оболочка Земли. Ее нижняя граница проходит по литосфере и гидросфере, а верхняя - на высоте 1000 км. В атмосфере различают тропосферу (двигающийся слой), стратосферу (слой над тропосферой) и ионосферу (верхний слой).

Средняя высота тропосферы - 10 км. Ее масса составляет 75% всей массы атмосферы. Воздух тропосферы перемещается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Над тропосферой на 80 км поднимается стратосфера. Ее воздух, перемещающийся лишь в горизонтальном направлении, образует слои.

Еще выше простирается ионосфера, получившая свое название в связи с тем, что ее воздух постоянно ионизируется под воздействием ультрафиолетовых и космических лучей.

Гидросфера занимает 71% поверхности Земли. Ее средняя соленость составляет 35 г/л. Температура океанической поверхности - от 3 до 32°С, плотность - около 1. Солнечный свет проникает на глубину 200 м, а ультрафиолетовые лучи - на глубину до 800 м.

Биосфера, или сфера жизни, сливается с атмосферой, гидросферой и литосферой. Ее верхняя граница достигает верхних слоев тропосферы, нижняя - проходит по дну океанских впадин. Биосфера подразделяется на сферу растений (свыше 500 000 видов) и сферу животных (свыше 1 000 000 видов).

Литосфера - каменная оболочка Земли - толщиной от 40 до 100 км. Она включает материки, острова и дно океанов. Средняя высота материков над уровнем океана: Антарктиды - 2200 м, Азии - 960 м, Африки - 750 м, Северной Америки - 720 м, Южной Америки - 590 м, Европы - 340 м, Австралии - 340 м.

Под литосферой расположена пиросфера - огненная оболочка Земли. Ее температура повышается примерно на 1°С на каждые 33 м глубины. Породы на значительных глубинах вследствие высоких температур и большого давления, вероятно, находятся в расплавленном состоянии.

Центросфера, или ядро Земли, расположена на глубине 1800 км. По мнению большинства ученых, она состоит из железа и никеля. Давление здесь достигает 300000000000 Па (3000000 атмосфер), температура - нескольких тысяч градусов. В каком состоянии находится ядро, пока неизвестно.

Огненная сфера Земли продолжает охлаждаться. Твердая оболочкой утолщается, огненная - сгущается. В свое время это привело к формированию твердых каменных глыб - материков. Однако влияние огненной сферы на жизнь планеты Земля все еще очень велико. Неоднократно менялись очертания материков и океанов, климат, состав атмосферы.

Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно изменяют твердую поверхность нашей планеты, что, в свою очередь, активно влияет на биосферу Земли.

2. Состав и физическое строение земли

Геофизические данные и результаты изучения глубинных включений свидетельствуют о том, что наша планета состоит из нескольких оболочек с различными физическими свойствами, изменение которых отражает как смену химического состава вещества с глубиной, так и изменение его агрегатного состояния как функции давления.

Самая верхняя оболочка Земли - земная кора - под континентами имеет среднюю толщину около 40 км (25-70 км), а под океанами - всего 5-10 км (без слоя воды, составляющего в среднем 4,5 км). За нижнюю кромку земной коры принимается поверхность Мохоровичича - сейсмический раздел, на котором скачкообразно увеличивается скорость распространения продольных упругих волн с глубиной от 6,5-7,5 до 8-9 км/с, что соответствует увеличению плотности вещества от 2,8-3,0 до 3,3 г/см3.

От поверхности Мохоровичича до глубины 2900 км простирается мантия Земли; верхняя наименее плотная зона толщиной 400 км выделяется как верхняя мантия. Интервал от 2900 до 5150 км занят внешним ядром, а от этого уровня до центра Земли, т.е. от 5150 до 6371 км, находится внутреннее ядро.

Земное ядро интересовало ученых с момента его открытия в 1936 году. Получить его изображение было чрезвычайно трудно из-за относительно малого числа сейсмических волн, достигавших его и возвращавшихся к поверхности. Кроме того, экстремальные температуры и давления ядра долгое время трудно было воспроизвести в лаборатории. Новые исследования способны обеспечить более детальную картину центра нашей планеты. Земное ядро разделяется на 2 отдельные области: жидкую (внешнее ядро) и твердую (внутреннее), переход между которыми лежит на глубине 5 156 км.

Железо - единственный элемент, который близко соответствует сейсмическим свойствам земного ядра и достаточно обильно распространен во Вселенной, чтобы представить в ядре планеты приблизительно 35% ее массы. По современным данным, внешнее ядро представляет собой вращающиеся потоки расплавленного железа и никеля, хорошо проводящие электричество. Именно с ним связывают происхождение земного магнитного поля, считая, что, подобно гигантскому генератору, электрические токи, текущие в жидком ядре, создают глобальное магнитное поле. Слой мантии, находящийся в непосредственном соприкосновении с внешним ядром, испытывает его влияние, поскольку температуры в ядре выше, чем в мантии. Местами этот слой порождает огромные, направленные к поверхности Земли тепломассопотоки - плюмы.

Внутреннее твердое ядро не связано с мантией. Полагают, что его твердое состояние, несмотря на высокую температуру, обеспечивается гигантским давлением в центре Земли. Высказываются предположения о том, что в ядре помимо железоникелевых сплавов должны присутствовать и более легкие элементы, такие как кремний и сера, а возможно, кремний и кислород. Вопрос о состоянии ядра Земли до сих пор остается дискуссионным. По мере удаления от поверхности увеличивается сжатие, которому подвергается вещество. Расчеты показывают, что в земном ядре давление может достигать 3 млн. атм. При этом многие вещества как бы металлизируются - переходят в металлическое состояние. Существовала даже гипотеза, что ядро Земли состоит из металлического водорода.

Внешнее ядро также является металлическим (существенно железным), но в отличие от внутреннего ядра металл находится здесь в жидком состоянии и не пропускает поперечные упругие волны. Конвективные течения в металлическом внешнем ядре являются причиной формирования магнитного поля Земли.

Мантия Земли состоит из силикатов: соединений кремния и кислорода с Mg, Fe, Ca. В верхней мантии преобладают перидотиты - горные породы, состоящие преимущественно из двух минералов: оливина (Fe,Mg) 2SiO4 и пироксена (Ca, Na) (Fe,Mg,Al) (Si,Al) 2O6. Эти породы содержат относительно мало (< 45 мас. %) кремнезема (SiO2) и обогащены магнием и железом. Поэтому их называют ультраосновными и ультрамафическими. Выше поверхности Мохоровичича в пределах континентальной земной коры преобладают силикатные магматические породы основного и кислого составов. Основные породы содержат 45-53 мас. % SiO2. Кроме оливина и пироксена в состав основных пород входит Ca-Na полевой шпат - плагиоклаз CaAl2Si2O8 - NaAlSi3O8. Кислые магматические породы предельно обогащены кремнеземом, содержание которого возрастает до 65-75 мас. %. Они состоят из кварца SiO2, плагиоклаза и K-Na полевого шпата (K,Na) AlSi3O8. Наиболее распространенной интрузивной породой основного состава является габбро, а вулканической породой - базальт. Среди кислых интрузивных пород чаще всего встречается гранит, a вулканическим аналогом гранита является риолит.

Таким образом, верхняя мантия состоит из ультраосновных и ультрамафических пород, а земная кора образована главным образом основными и кислыми магматическими породами: габбро, гранитами и их вулканическими аналогами, которые по сравнению с перидотитами верхней мантии содержат меньше магния и железа и вместе с тем обогащены кремнеземом, алюминием и щелочными металлами.

Под континентами основные породы сосредоточены в нижней части коры, а кислые породы - в верхней ее части. Под океанами тонкая земная кора почти целиком состоит из габбро и базальтов. Твердо установлено, что основные породы, которые по разным оценкам составляют от 75 до 25% массы континентальной коры и почти всю океаническую кору, были выплавлены из верхней мантии в процессе магматической деятельности. Кислые породы обычно рассматривают как продукт повторного частичного плавления основных пород в пределах континентальной земной коры. Перидотиты из самой верхней части мантии обеднены легкоплавкими компонентами, перемещенными в ходе магматических процессов в земную кору. Особенно "истощена" верхняя мантия под континентами, где возникла наиболее толстая земная кора.

земля оболочка атмосфера биосфера

3. Геотермический режим земли

Геотермический режим мёрзлых толщ - определяется условиями теплообмена на границах мёрзлого массива. Основные формы геотермического режима - периодические колебания температуры (годовые, многолетние, вековые и т.д.), характер которых обусловлен изменением температур на поверхности и потоком тепла из недр Земли. При распространении температурных колебаний от поверхности вглубь пород их период остаётся неизменным, а амплитуда экспоненциально убывает с глубиной. Пропорционально возрастанию глубины экстремальные температуры запаздывают на отрезок времени, называемый сдвигом фаз. При равных амплитудах колебаний температур отношение глубин их затухания пропорционально корню квадратному из отношений периодов.

Специфика геотермического режима мёрзлых толщ определяется наличием фазовых переходов "вода-лёд", сопровождаемых выделением или поглощением тепла и изменением теплофизических свойств пород. Затраты тепла на фазовые переходы замедляют продвижение изотермы 0°С, обуславливают тепловую инерцию мёрзлых толщ. В верхней части разреза мёрзлой толщи выделяется слой годовых колебаний температур. В подошве этого слоя температура соответствует среднегодовой температуре за многолетний (5-10 лет) период. Мощность слоя годовых колебаний температур изменяется в среднем от 3-5 до 20-25 м в зависимости от среднегодовой температуры и теплофизических свойств пород.

Температурное поле пород ниже слоя годовых колебаний формируется под воздействием теплового потока из недр Земли и температурных колебаний на поверхности с периодом более 1 года. Влияние на него оказывают геологическое строение, теплофизические характеристики пород и перенос тепла подземными водами, контактирующими с многолетнемёрзлыми толщами.

При деградации многолетнемёрзлых пород наиболее низкая температура отмечается глубже подошвы слоя годовых колебаний, это вызвано повышением среднегодовой температуры. При аградационном развитии температурное поле отражает охлаждение мёрзлой толщи с поверхности, что выражается в увеличении температурного градиента.

Динамика нижней границы мёрзлой толщи зависит от соотношения тепловых потоков в мёрзлой и талой зоне. Их неравенство обусловлено длиннопериодными колебаниями температур на поверхности, которые проникают на глубину, превышающую мощность мёрзлой толщи. От особенностей геотермического режима и его изменений под воздействием горных выработок и других инженерных сооружений существенно зависят инженерно-геологические и гидрогеологические условия разработки месторождений. Изучение геотермического режима и прогноз его изменения проводится в ходе геокриологической съёмки.

Заключение

Индивидуальное лицо планеты, подобно облику живого существа, во многом определяется внутренними факторами, возникающими в ее глубоких недрах. Изучать эти недра очень трудно, так как материалы, из которых состоит Земля, непрозрачны и плотны, поэтому объем прямых данных о веществе глубинных зон весьма ограничен.

Существует много остроумных и интересных методов изучения нашей планеты, но основная информация о ее внутреннем строении получена в результате исследований сейсмических волн, возникающих при землетрясениях и мощных взрывах. Каждый час в различных точках Земли регистрируется около 10 колебаний земной поверхности. При этом возникают сейсмические волны двух типов: продольные и поперечные. В твердом веществе могут распространяться оба типа волн, а вот в жидкостях - только продольные.

Смещения земной поверхности регистрируются сейсмографами, установленными по всему земному шару. Наблюдения скорости, с которой волны проходят сквозь Землю, позволяют геофизикам определить плотность и твердость пород на глубинах, недоступных прямым исследованиям. Сопоставление плотностей, известных по сейсмическим данным и полученным в ходе лабораторных экспериментов с горными породами (где моделируются температура и давление, соответствующие определенной глубине Земли), позволяет сделать вывод о вещественном составе земных недр. Новейшие данные геофизики и эксперименты, связанные с исследованием структурных превращений минералов, позволили смоделировать многие особенности строения, состава и процессов, происходящих в глубинах Земли.

Зації життя. Основними структурними елементами тут виступають біогеоценози, оточуюче їх середовище, тобто географічна оболонка Землі (атмосфера, ґрунт, гідросфера, сонячна радіація, космічне випромінювання та ін.), антропогенний вплив. У загальному вигляді В.І. Вернадський основними структурними компонентами біосфери назвав живу, косну і біокосну речовину з їх унікальними життєво важливими функці ...

Не на этом ли пути можно обнаружить мостик между неживой и живой природой. Решающее слов в этом вопросе принадлежит различным будущим биохимическим и генетическим исследованиям. Таким образом, основные гипотезы о происхождении жизни на Земле можно разделить на 3 группы: 1) религиозная гипотеза о "божественном" происхождения жизни; 2) "панспермия" - жизнь возникла в космосе и затем была занесена...

25 мг. Витамин U способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержится в петрушке, соке свежей белокочанной капусты. 1.1.6. Прочие вещества пищевых продуктов. Кроме рассмотренных основных веществ пищевые продукты содержат органические кислоты, эфирные масла, гликозиды, алкалоиды, дубильные вещества, красящие вещества и фитонциды. Органические кислоты содержатся в...

Еще и менее важные ортодоксальные школы, как, например, грамматическая, медицинская и другие, отмеченные в сочинении Мадхавачарьи. К числу неортодоксальных систем относятся главным образом три основные школы - материалистическая (типа чарвака), буддийская (вайбхашика, саутрантика, йогочара и мадьямака) и джайнская. Их называют неортодоксальными потому, что они не признают авторитета вед. 1) ...

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

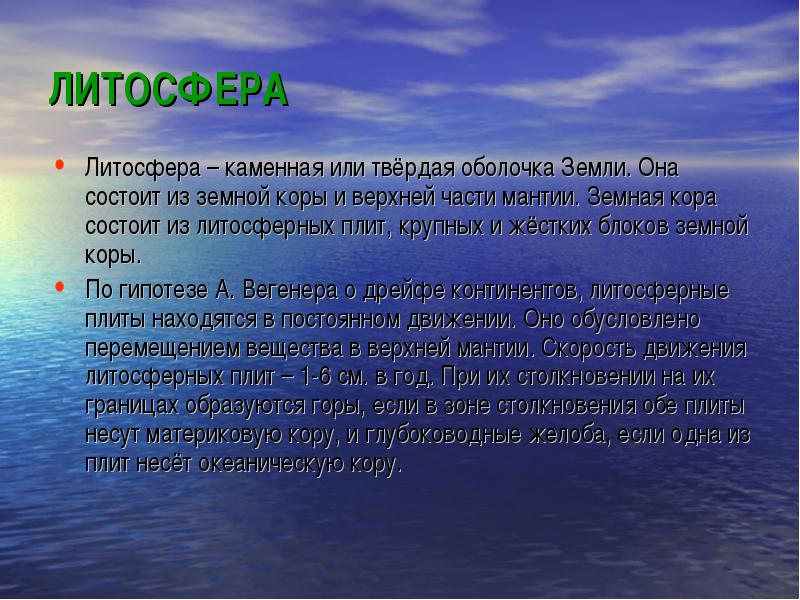

ЛИТОСФЕРА

Литосфера – каменная или твёрдая оболочка Земли. Она состоит из земной коры и верхней части мантии. Земная кора состоит из литосферных плит, крупных и жёстких блоков земной коры.

По гипотезе А. Вегенера о дрейфе континентов, литосферные плиты находятся в постоянном движении. Оно обусловлено перемещением вещества в верхней мантии. Скорость движения литосферных плит – 1-6 см. в год. При их столкновении на их границах образуются горы, если в зоне столкновения обе плиты несут материковую кору, и глубоководные желоба, если одна из плит несёт океаническую кору.

АТМОСФЕРА

Атмосфера – газообразная оболочка Земли, принимающая участие в ее суточном и годовом вращении

В её состав входят: азот – 78%, кислород – 21%, аргон – 0,9 %, углекислый газ – 0.03%, инертные газы, водяной пар, пыль, микроорганизмы.

Толщина атмосферы – около 3000км. Выделяют слои: от 7 до 18км.-тропосфера, до 50км.-стратосфера, до 85км.-мезосфера, до 300км.-термосфера, выше 600-1000-экзосфера.

ГИДРОСФЕРА

Гидросфера – прерывистая водная оболочка Земли. Включает всю воду, расположенную на поверхности и в толще земной коры в твёрдом, жидком и газообразном состоянии: океаны и моря(96%), подземные воды(около 2%), ледники и снега(около 2%), реки, озёра, болота.

БИОСФЕРА

Биосфера - одна из оболочек Земли, в которой существуют живые организмы.

Живые организмы проникают во все географические оболочки, находятся в сложных взаимосвязях с ними.

- В атмосфере микроорганизмы обнаружены на высоте до 30 км. Считают, что большая часть кислорода биогенного происхождения, а благодаря зелёным растениям в атмосфере невелико содержание углекислого газа.

- В литосферу живые существа проникают на глубину до 5 км. В ее состав входит особое природное образование - почва. Кроме образования почвы живые организмы участвуют в процессах выветривания, в- создании органогенных горных пород, а также создают некоторые формы рельефа (коралловые острова).

- В гидросферу жизнь проникает на всю её толщу, вплоть до дна глубочайших впадин. Биосфера подразделяется на структурные единицы разных уровней, наиболее крупные из которых -природные зоны и высотные пояса.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА

Географическая оболочка – целостная и непрерывная оболочка Земли, включающая в себя нижнюю часть атмосферы, верхнюю – литосферы, всю гидросферу и всю биосферу

Между оболочками Земли происходит непрерывный обмен веществом и энергией

Географическая оболочка (ГО) отличается большим разнообразием вещественного состава и видов энергии

Вещество оболочки одновременно может находиться в трех агрегатных состояниях

ГО – область зарождения жизни на Земле

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

2. ГО – наиболее сложно устроенная часть нашей планеты, особенно на контакте сфер: атмосферы и литосферы (поверхности суши), атмосферы и гидросферы (поверхностные слои Мирового океана), гидросферы и литосферы (дно океана)

Вверх и вниз от этих поверхностей строение ГО становится более простым

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

3. ГО неоднородна не только в вертикальном, но и горизонтальном направлениях, она дифференцируется на отдельные природные комплексы (ландшафты) – относительно однородные участки Земли

Природные комплексы, образовавшиеся на суше называют природными территориальными, в водоёме – природными аквальными

ЦЕЛОСТНОСТЬ ГО

Целостность – единство географической оболочки, обусловленное тесной взаимосвязью слагающих её компонентов, причем ГО – не механическая сумма компонентов, а качественно новое образование, развивающееся, как единое целое

Целостность свойственна всем природным комплексам, она достигается круговоротом вещества и энергии

РИТМИЧНОСТЬ

Географической оболочке свойственна ритмичность – повторяемость во времени тех или иных явлений

СУТОЧНЫЙ РИТМ

Проявляется в изменениях температуры, давления и влажности воздуха, облачности, силы ветра, в явлениях приливов и отливов, циркуляции бризов, в функционировании живых организмов

-