Объем воды азовского моря. Полезные свойства азовского моря

Азовское море кардинально отличается от других морей планеты. Оно не только не имеет прямой связи с океаном, но ещё и отделено от него двумя промежуточными водоёмами - Средиземным и Чёрным морями. Связь с солёными водами планеты осуществляется через узкий Керченский пролив. Его ширина составляет всего 4 км (в месте Таманского залива 15 км). Длина достигает 45 км, а максимальная глубина едва дотягивает до 18 метров. Только через это узенькое место и можно попасть на черноморские просторы, а уж затем и на необъятную ширь Средиземноморья.

Длина водоёма достигает 360 км, а максимальная ширина составляет 180 км. Площадь водного зеркала равняется 39 тыс. кв. км. Объём воды достигает 290 куб. км. А глубина для моря маленькая. Самые глубокие места дотягивают лишь до 14 метров, а средняя глубина равняется 7,5 метров. Длина береговой линии составляет 2686 км. То есть водоём совсем небольшой и мелкий. Дно пологое, берега невысокие, лишь на южном побережье встречаются холмы. От берега глубина возрастает постепенно. Зимой море покрывается коркой льда. Происходит это обычно в январе, редко в декабре.

Побережье Азовского моря

Климат

С учётом того, что водоём небольшой и окружён со всех сторон сушей, климат на нём континуальный с холодной зимой и жарким сухим летом. В осенний и зимний период на погоду оказывает сильное влияние сибирский антициклон. Он приносит с собой сухой и холодный воздух из Сибири. При этом скорость ветра достигает 4-7 м/с с порывами до 15 м/с. Такой гость может снизить обычную зимнюю температуру минус 1-5°C до минус 30°C. Средняя летняя температура равняется 23-25°C, а максимальная может доходить до 40°C. Осадков летом выпадает в 1,5 раза больше, чем зимой.

Что касается температуры воды, то в зимние месяцы она держится на отметке 0-1°C и 2-3°C в Керченском проливе. Летом водная поверхность прогревается до 24-25°C с максимумом 28°C в открытом море и 30°C у берега. В летний период поверхность моря теплее, чем воздух. Так как Азовское море мелкое, то с глубиной температура снижается всего на 1°C. В холодные зимы разница доходит до 5-7°C.

Ветры вызывают шторма. При этом волны достигают большой высоты. К примеру, в Таганрогском заливе они бывают до 6 метров в высоту. У южного побережья волна обычно не превышает 2-4 метров, а в Керченском проливе дотягивает лишь до 1 метра. В открытом море обычны волны 1-2 метра в высоту, иногда 3 метра.

Для водоёма характерны частые сейши . Это стоячие волны , наблюдаемые на замкнутых водных пространствах. Являются они результатом резонансных явлений. То есть волны отражаются от берега, накладываются друг на друга (интерференция) и усиливаются, если их амплитуда колебаний совпадает. Продолжительность жизни такой волны доходит до нескольких часов. Визуально это выглядит как отсутствие волны, двигающейся от одного места водного бассейна к другому. Вместо этого наблюдается пологая волна, которая поднимается и опускается на одном и том же месте. При этом вершина волны постоянно чередуется с её основанием.

Кроме сейшев наблюдаются водные вихри . При этом ток воды преобладает против часовой стрелки в связи с западными и юго-западными ветрами. Скорость таких движений воды обычно не превышает 10 см/с, но если ветер сильный, то может доходить до 60-70 см/с. В заливах такие потоки обычно контролируются стоками рек и направлены в сторону от берега. В Керченском проливе поток направлен в сторону Чёрного моря, так как в этих местах преобладают северные ветра. Его скорость достигает 10-20 см/с. В узких местах доходит до 30-40 см/с.

Низкая солёность воды способствует её замерзанию зимой. Корка льда на севере может доходить до 7 км, а на юге до 1,5 км. Лёд способен покрыть воду в любое время с декабря до середины марта. Но в наши дни подобное стало редкостью в связи с общим потеплением на планете. А вот в XVIII и XIX веках это было нормой. Ещё в 70-е годы XX века водоём замерзал каждый год в начале февраля. Толщина льда при этом достигала 30-40 см, а в районе Таганрогского залива доходила до 60-80 см. Ледовое покрытие всегда характеризовалось нестабильностью. Но как бы там ни было, в зимние месяцы навигация всегда прекращалась.

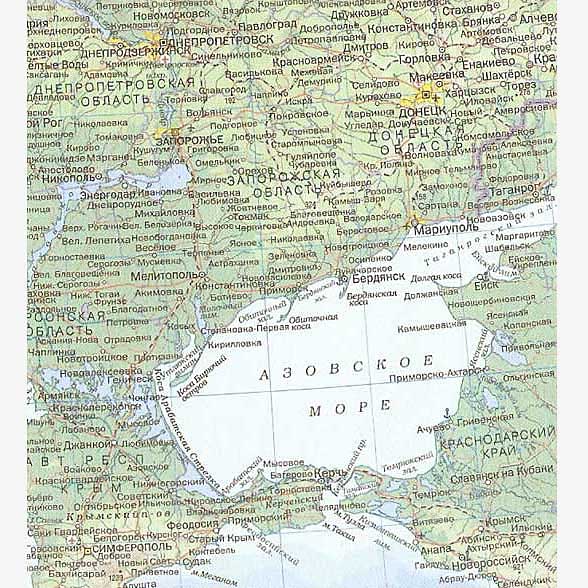

Азовское море на карте

Экономика

На севере и западе водоём граничит с Украиной, а восточное побережье и часть южного принадлежат России. На протяжении столетий Азовское море являлось важным водным путём для перевозки грузов и пассажиров. На Керченском полуострове добывали руду, а в Мариуполе находился завод по её переработке (Азовсталь, носил имя Жданова). В царской России также был построен металлургический завод в Юзовке (Донецк с 1923 года). В наши дни Азовсталь есть, а шахт нет. Они были закрыты в 1990 году.

Навигация по водоёму значительно увеличилась после строительства Волго-Донского канала в 1952 году. Он соединил Волгу с Азовским морем. В настоящее время основные порты находятся в Таганроге, Мариуполе, Ейске, Бердянске. При этом солёные воды загрязняются, что может в недалёком будущем привести к экологической катастрофе.

На море бывают и настоящие трагедии. 11 ноября 2007 года сильный шторм стал причиной гибели 4 судов в Керченском проливе. Три сухогруза принадлежали России. Одно судно ходило под грузинским флагом с турецкой командой на борту. Шторм также сорвал с якорей 6 других судов. Все они были выброшены на мель, при этом 2 танкера получили повреждения. В воду вылилось 1300 тонн мазута и около 6800 тонн серы.

Большое место в экономике региона занимает рыболовство. В СССР улов составлял 300 тыс. тонн рыбы в год. С единицы площади водоёма вылавливали больше рыбы, чем в Чёрном и Средиземном море. В нынешнем столетии данные показатели значительно снизились. Сейчас взята установка на разведение рыб, особенно осетровых.

Реки, впадающие в Азовское море

Самой крупной рекой, впадающей в Азовское море, является река Дон . Её длина составляет 1870 км. Ниже Ростова-на-Дону река образует дельту, площадь которой составляет 540 кв. км. Это многочисленные рукава и протоки, заканчивающие свой путь в Таганрогском заливе.

На юго-востоке в море впадает река Кубань, берущая своё начало на Эльбрусе. Её протяжённость равняется 870 км. В месте впадения в солёный водоём образует кубанскую дельту с площадью 4300 кв. км.

С Донецкого кряжа несёт свои воды река Кальмиус. В длину она достигает 209 км. Водный поток течёт через Донецк, а устье находится в пределах Мариуполя. В море также впадают Малый Утлюк, Берда, Ея, Протока и другие реки средних размеров.

Дети на берегу Азовского моря

Водный обмен

Питается солёный водоём не только за счёт рек, но и за счёт осадков. Годовой приток речной воды составляет в среднем 38,6 куб. км. А осадки дают 15,5 куб. км. Испарения составляют 34,6 куб. км. Из Чёрного моря ежегодно поступает 36-38 куб. км воды, а уходит обратно 53-55 куб. км. Таким образом, Азовское море ежегодно отдаёт своему южному соседу 17 куб. км воды.

Уровень водоёма медленно, но неуклонно снижается. Специалисты винят в этом многочисленные гидроэлектростанции на реках. Ещё 30 лет назад глубина 16 метров не была чем-то необычным. В наши дни нет мест глубже 13,5-14 метров. В течение года уровень воды колеблется в среднем на 20 см в связи с таянием снега в весенний период.

Происхождение названия

Этот мелкий солёный водоём греки называли Меотским озером. На его берегах находилось Боспорское царство, покорившее племена меотов, живших на этих землях. Скифы дали солёному водоёму название Каргалук. А турки, смотря на азовскую водную гладь, говорили: "Бахры Ассак". Монгольские завоеватели, осадив коней у пенящегося волнами побережья, сказали: "Балык денгиз". Что означало "рыбное море". Но все эти названия никак не похожи на современное.

Скорее всего, оно имеет тюркские корни , то есть пришло из алтайских земель вместе с кочевыми племенами. На этом языке была названа небольшая речушка, впадающая в Дон. Азовка - так именовали её местные жители. Впоследствии в этих местах был заложен город Азов. Ну а от него получило соответствующее название и море. Но привычное для всех сочетание слов стало официальным лишь во второй половине XVIII века. С тех пор оно остаётся неизменным и фигурирует во всех географических справочниках и на картах мира.

Юрий Сыромятников

Азовское море имеет форму полузамкнутой акватории Атлантического океана и располагается в южной части Русской равнины. Его площадь одна из самых наименьших на планете, всего около 40 тыс. км 2 . Оно через Керченский пролив соединено с Черным морем и омывает берега двух стран: России и Украины. Отличительной особенностью является его небольшая глубина, в среднем 6-8 м, даже самая низкая точка не превышает отметку -30 м. Правовой статус моря определяется несколькими утверждёнными документами, признающими его внутренними водами России и Украины.

Часть научного сообщества не признаёт Азов морем в общем смысле этого определения. Некоторые учёные называют его мелководным заливом Чёрного моря, из-за незначительной глубины, малой площади и состава воды (смешение черноморских и речных потоков).

Берега Азовского моря в восточной, а также северной части подвержены разрушительному действию размыва, так как сложены песчаниками и глинами. Более прочные части побережья относятся к Керченскому и Таманскому полуостровам, там распространены известняковые породы. Побережья Азова сложено песчаными пляжами с обилием ракушек. Здесь располагаются множество лиманов - так в этой местности называются околоморские продолговатые водоёмы.

Берега Азовского моря в России

К территории Российской Федерации относят следующие географические единицы, омываемые Азовским морем:

- На северо-востоке: Миусский лиман, Таганрогский залив, Ейский лиман, коса Беглицкая, реки: Ея, Кагальник, Самбек, Мокрый Еланчик, Мокрая Чубурка, Дон, Миус;

- На востоке: Глафировская коса, Бейсугский лиман, Ясенский залив, Ахтарский лиман, мыс Чумбурский, Ясенская коса (Бейсугский лиман), Долгая коса, Камышеватская коса, Ачуевская коса (Ахтарский лиман);

- На юго-востоке: мыс Ачуевский, Темрюкский залив, мыс Каменный, реки: Кубань, Протока;

- На территории Керченского пролива: коса Чушка.

После присоединения Крыма к России в 2014 году, Арабатская стрелка и залив Сиваш (Гнилое море) стали фактически административными границами Республики Крым и Херсонской области. Они частично принадлежат обеим странам, однако Украинская сторона считает эту зону временно оккупированной Россией.

Берега Азовского моря в Украине

Береговая линия Азовского моря на территории Украины представлена седлающими географическими объектами:

- На северо-западе: Молочный лиман, Обиточный залив, Бердянский залив, Утлюкский лиман, коса Бирючий остров, Бердянская коса, Обиточная коса, Федотова коса, множество небольших рек: Берда, Обиточная, Лозоватки и многие другие;

- На северо-востоке: коса Кривая, Белосарайская коса.

Города на Азовском море в России

В список омываемых Азовским морем городов России относятся населённые пункты Южного Федерального округа:

- Республика Крым (Ленинский район, Городской округ Керчь);

- Ростовская область (Неклиновский район, Азовский район);

- Краснодарский край (Каневской район(выходит к Бейсугскому лиману), Славянский район, Ейский район, Приморско-Ахтарский район, Темрюкский район, Щербиновский район);

- Городской округ Таганрог.

Города на Азовском море в Украине

(г. Бердянск, запорожская часть Ураины )

На территории Украины Азовское море омывает границы следующих административных единиц:

- Херсонская область (Генический район);

- Запорожская область (Мелитопольский район(вершина Молочного лимана), Приазовский район, Акимовский район, Приморский район, Бердянский район)

- Донецкая область (Мангушский район)

- Мариупольский городской совет (Волновахский район, Левобережный район, Приморский район, Новоазовский район).

Азовское море (укр. Азовське море) — внутреннее море на востоке Европы. Это самое мелкое море в мире, его глубина не превышает 14 метров. Оно соединяется Керченским проливом с Черным морем, географическая граница с которым проходит по линии — мыс Такиль (Керченский п-ов) и мыс Панагия (Таманский п-ов). Относится к системе Средиземного моря Атлантического океана.

Азовское море с древнейших времен имело у разных народов различные названия: Меотийское море, Меотийское озеро, Скифские пруды, Темериада, Матерь Понта, Сурожское море.

Так как Азовское море достаточно мелководное, дно его покрыто илистым грунтом в смеси с мелкой ракушкой, оно быстро прогревается, поэтому идеально подходит для отдыха с малышами, ведь температура воды в июне уже 20-23 градуса.

Общие сведения

Крайние точки Азовского моря лежат между 45°12′30″ и 47°17′30″ сев. широты и между 33°38′ (оз. Сиваш) и 39°18′ вост. долготы. Самая большая его длина 343 км, самая большая ширина 231 км; длина береговой линии 1472 км; площадь поверхности — 37605 км². (в эту площадь не входят острова и косы, занимающие 107,9 км²).

По морфологическим признакам оно относится к плоским морям и представляет собой мелководный водоём с невысокими береговыми склонами. По отдалённости от океана в материк Азовское море является самым континентальным морем планеты.

Батиметрия

Подводный рельеф моря сравнительно прост. По мере удаления от берега глубины медленно и плавно нарастают, достигая в центральной части моря 13 м. Основная площадь дна характеризуется глубинами 5-13 м. Область наибольших глубин находится в центре моря. Расположение изобат, близкое к симметричному, нарушается небольшой вытянутостью их на северо-востоке в сторону Таганрогского залива. Изобата 5 м располагается примерно в 2 км от берега, удаляясь от него около Таганрогского залива и в самом заливе около устья Дона.

В Таганрогском заливе глубины увеличиваются от устья Дона (2-3 м) по направлению к открытой части моря, достигая на границе залива с морем 8-9 м. В рельефе дна Азовского моря отмечаются системы подводных возвышенностей, вытянутые вдоль восточного (банка Железинская) и западного (банки Морская и Арабатская) побережий, глубины над которыми уменьшаются от 8-9 до 3-5 м. Для подводного берегового склона северного побережья характерно широкое мелководье (20-30 км) с глубинами 6-7 м, для южного побережья — крутой подводный склон до глубин 11-12 м.

Площадь водосбора Бассейна Азовского моря составляет 586 000 км².

Морские берега в основном плоские и песчаные, только на южном берегу встречаются холмы вулканического происхождения, которые местами переходят в крутые передовые горы.

Морские течения находятся в зависимости от дующих здесь очень сильных северо-восточных и юго-западных ветров и поэтому весьма часто меняют направление. Основным течением является круговое течение вдоль берегов Азовского моря против часовой стрелки.

Соленость

Гидрохимические особенности Азовского моря формируются в первую очередь под влиянием обильного притока речных вод (до 12 % объёма воды) и затруднённого водообмена с Чёрным морем.

Солёность моря до зарегулирования Дона была в три раза меньше средней солёности океана. Величина её на поверхности изменялась от 1 промилле в устье Дона до 10,5 промилле в центральной части моря и 11,5 промилле у Керченского пролива. После создания Цимлянского гидроузла солёность моря начала повышаться (до 13 промилле в центральной части). Средние сезонные колебания величин солёности редко достигают 1-2 процента.

Вода содержит очень мало соли в северной части Азовского моря. По этой причине море легко замерзает, и поэтому до появления ледоколов оно было несудоходно с декабря до середины апреля. Южная часть моря не замерзает и остаётся умеренной температуры.

Фауна

Ихтиофауна Азовского моря в настоящее время включает 103 вида и подвида рыб, относящихся к 76 родам, и представлена проходными, полупроходными, морскими и пресноводными видами.

Проходные виды рыб нагуливаются в море до наступления половой зрелости, а в реку заходят только на нерест. Период размножения в реках и или на займищах обычно не превышает 1-2 месяца. Среди азовских проходных рыб имеются ценнейшие промысловые виды, такие как белуга, осётр, севрюга, сельди, рыбец и шемая.

Полупроходные виды для размножения заходят из моря в реки. Однако в реках они могут задерживаться на более продолжительное время, чем проходные (до года). Что касается молоди, то она скатывается из нерестилищ очень медленно и часто остаётся в реке на зимовку. К полупроходным рыбам относятся массовые виды, такие как судак, лещ, тарань, чехонь и некоторые другие.

Морские виды размножаются и нагуливаются в солёных водах. Среди них выделяются виды, постоянно обитающие в Азовском море. Это — пиленгас, камбала-калкан, глосса, тюлька, перкарина, комашка трёхиглая, рыбы-иглы и все виды бычков. И, наконец, имеется большая группа морских рыб, заходящая в Азовское море из Чёрного моря, в том числе совершающая регулярные миграции. К ним относятся: азовская хамса, черноморская хамса, черноморская сельдь, барабуля, сингиль, остронос, лобан, калкан черноморский, ставрида, скумбрия и др.

Пресноводные виды обычно постоянно обитают в одном районе водоёма и больших миграций не совершают. Эти виды населяют обычно опреснённые акватории моря. Здесь встречаются такие рыбы, как стерлядь, серебряный карась, щука, язь, уклея и др.

По количеству растительных и животных организмов Азовскому морю нет равных в мире. По продуктивности Азовское море в 6,5 раз превосходит Каспийское, в 40 раз — Черное и в 160 раз Средиземное моря. А ведь по размеру оно меньше Черного в 10 раз.

Очень и очень давно существовал обширный океанический бассейн - Паратетис. Чрезвычайно большой широтно вытянутый водоём состоял из альпийской, карпатско-балканской, крымско-кавказско-аральской частей. Сложные и труднопознаваемые геологические процессы приводили к резким колебаниям уровня моря, наступлениям на сушу и отступлениям - трансгрессиям и регрессиям.

В процессе развития Паратетиса его восточная крымско-кавказско-аральская честь отделилась от лежащих гораздо западнее водоёмов. Осадки этого бассейна - восточной ветви Паратетиса - зафиксированы на значительных площадях юга СНГ и, в частности, на территории южной части Украины. К началу последнего (четвертичного) периода развития Земли (он начался миллион лет назад и продолжается поныне) море отступило с огромных территорий современной суши, оформилась чаша Чёрного моря, реликты Паратетиса распались на ряд обособленных водоёмов, на месте современного Азовского моря образовался водоём, являвшийся его предшественником.

Издавна интересовала специалистов геологическая история Азово-Черноморского бассейна и всего Понто-Каспия в четвертичное время. Многие известные учёные - Н. И. Андрусов, А. Д. Архангельский, П. В. Фёдоров, Г. И. Попов, Г. И. Горецкий, Г. И. Молявко, Л. А. Невесская, В. Н. Шелкопляс и другие - трудились над её воссозданием. Во второй половине двадцатого столетия особенно много внимания уделил этому вопросу П. В. Фёдоров. В основном согласно его данным и излагается нами история Азовского моря. Исследования Керченского пролива, выполненные Институтом геологических наук АН УССР, позволили дополнить ряд сложившихся представлений, ибо пролив явился тем своеобразным звеном, связующим и Азовское, и Чёрное моря, которое позволяет наглядно фиксировать развитие и первого, и второго.

К началу четвертичного периода на юге СНГ, в области Понто-Каспия, уцелело два крупных водных бассейна - Палео-Каспийский и Палео-Азово-Черноморский, временами соединявшихся между собой по проливу, располагавшемуся в современной долине реки Маныч.

Мнения учёных о палеогеографической ситуации в начале четвертичного периода разноречивы. Многие специалисты полагают, что в этот период - в чаудинский век - море отступило с территории Азова. Другие считают, что регрессия предшествовала чаудинскому веку, а именно тогда имела место небольшая чаудинская трансгрессий, и на месте Азовского моря существовал водоём, меньший, чем современное Азовское море. В начале века он был пресноводным, затем солёность возросла.

Есть факты, указывающие на существование Манычского пролива, связывавшего чаудинский (азово-черноморский) и бакинский (так принято называть Каспийское море этого временного периода) водоёмы. Уровень бакинского водоёма был намного выше уровня чаудинского моря, о чём можно судить по сохранившимся береговым террасам. Поэтому из Каспия вытекал мощный поток, и по Манычскому проливу, попадая в Азовское море, проникал через Керченский пролив в Чёрное море, а отсюда - в Средиземное. Вместе с каспийской водой в чаудинском бассейне оказывалась бакинская (каспийская) фауна.

Чаудинский век продолжался около 250 тыс. лет. В послечаудинское время (а это почти 400 тыс. лет) море отступило внутрь пределов современного Азовского моря, затем произошла новая большая трансгрессия Понто-Каспия. Это очередное наступление моря приходится уже на следующий - древнеэвксинский век четвертичного периода, продолжавшийся примерно 100 тыс. лет.

Уровень древнеэвксинского моря не оставался неизменно постоянным, несколько раз изменяясь из-за частых регрессий и трансгрессий. В конце века акватория древнеэвксинского моря в азовской части превышала современные контуры. Огромный приток как каспийских (по Манычскому проливу), так и речных вод привёл к размыву береговой зоны и уничтожению ранее отложившихся чаудинских отложений. Мощный поток азовских вод в Чёрное море вызвал размыв чаудинских отложений по берегам Керченского пролива. На берегах остался лишь их небольшой останец.

- Марки почтовые каталог марок ссср почтовые марки Лавка коллекционера . -

Интересна фауна моллюсков в азовской части древнеэвксинского моря. Здесь встречаются солоноватоводные формы, есть пришельцы из Каспия, есть редкие средиземноморские формы. Однако общее опреснение Азовского и Чёрного морей препятствовало, очевидно, широкому проникновению характерных для морей нормальной солёности средиземноморских моллюсков.

Что произошло после древнеэвксинской трансгрессии, ещё не совсем ясно геологам. Многие допускают в качестве последующего этапа существования узунларского века и узунларской трансгрессии. Другие предполагают, что после частичной регрессии древнеэвксинский водоём сменился карангатским. В карангатский век Азовское море вновь двинулось на берега и заняло акваторию, несколько превышающую современную.

Жаркий климат, средиземноморская фауна - всё свидетельствовало о маловодности впадавших сюда рек, о высокой солёности вод - до 30 промилле (солёность морской воды определяется в промилле - количеством граммов солей в 1000 граммах морской воды, прим. авт.) в южной части, - а также об отсутствии связи между Каспием и Азовом. Уровень Карангатского моря превышал теперишний. Карангатский век продолжался приблизительно 50 тыс. лет.

В его конце, когда началось отступление моря, по Манычскому проливу возобновился сброс каспийских вод. Затем оно ушло с азовской территории, и на месте акватории возникла болотистая равнина. Среди болот текли полноводные реки, щедро питаемые талыми ледниковыми водами - Палео-Дон, Палео-Кальмиус, Палео-Берда, Палео-Корсак, Палео-Молочная и другие. Реки выносили огромные массы твёрдого стока, чаще всего песков. На месте древних русел остались мощные песчаные тела, зафиксированные в илистых осадках и лёссовых толщах.

Эти так называемые аллювиальные (речные) отложения позволяют проследить древнюю речную сеть на дне Азовского моря. В послекарангатский период на только осушилась Азовская акватория, но и понизился уровень Чёрного моря - примерно на 70, а возможно и больше метров. Последнее утратило связь со Средиземным морем, перестало быть проточным. Пересохли Босфор и Дарданеллы, Керченский пролив превратился в обобщённую устьевую зону Палео-Дона и других азовских рек. Всё более древние отложения - чаудинские, древнеэвксинские, карангатские - подверглись ещё раз мощному размыву, сохранившись лишь в виде небольших останцов. В Керченском проливе образовались внушительные массы кварцевых аллювиальных песков, возникла огромная выступающая в Чёрное море палео-дельта.

Примерно 25 тыс. лет минуло с тех пор, как начался последний этап развития Азово-Черноморского бассейна. Вследствие таяния ледников в бассейны Азовского и других морей стали поступать внушительные массы пресной воды. Уровень моря повысился, началась новоэвксинская трансгрессия. Вначале по речным долинам, а затем повсеместно море повело наступление на сушу. Азовский регион вновь превратился в морское дно. Весь морской бассейн занимал несколько меньшую площадь, чем современное море. Связь Чёрного моря со Средиземным восстановилась, в последнее вновь сбрасывались черноморские воды. Временами налаживалась связь Каспия и Азова по Манычскому проливу, особенно в те периоды, когда уровень Азовского моря превышал нынешний. Манычский пролив исчез несколько тысяч лет тому назад. Тогда же Азовское море вошло в свои современные берега, установилась современная климатическая обстановка.

Часто возникает вопрос о происхождении западного залива Азовского моря - Сиваша. Впервые о нём упоминает римский историк Страбон (1-й век до нашей эры): "Здесь находится перешеек шириною в 40 стадиев (1 стадия - 117 метров, прим. авт.), отделяющий так называемое Гнилое озеро от моря и образующий полуостров, называемый Таврическим и Скифским. Некоторые, впрочем утверждают, что ширина перешейка равна 360 стадиям. Гнилое озеро, как говорят, имеет ширину даже четыре тысячи стадиев и составляет западную часть Меотиды, с которой оно соединено широким устьем. Оно очень болотисто и едва судоходно для сшитых лодок, так как ветры легко открывают мели и затем снова их наполняют водою, так что эти болота непроходимы для более значительных судов. В этом заливе есть три острова, а вдоль берега - мели и немногие подводные камни".

По мнению учёных-литологов М. Ф. Стащука и В. А. Супрычёва, в своём современном виде Сиваш возник совсем недавно, примерно в 1100-1200 годах. Ранее это были подводные бары и острова, упоминаемые Страбоном. Мощность отложений Арабатской стрелки невелика и подтверждает вывод о её недавнем генезисе. Надо сказать, что геологическая история Азовского моря ещё во многом непознана, и исследования акватории пополнят знания в этой области.

Азовское море выработало себе довольно сложное ложе, заполненное достаточно мощным, особенно в южной части, чехлом четвертичных отложений. Он как бы объединяет разнохарактерные и разновозрастные геологические структуры фундамента из более древних отложений. На севере четвертичные осадки Азовского моря перекрывают: кристаллические породы Приазовского кристаллического массива; северную зону Причерноморской впадины; систему причерноморских прогибов (Северо-Крымский, Северо-Азовский, Ейский); Средне-Азовское поднятие (вал); Индоло-Кубанский прогиб. Современные процессы осадконакопления во многом унаследованы от предыдущих геологических эпох.

Известные исследователи Азовского моря Ю. П. Хрусталёв и Ф. А. Щербаков подсчитали: ежегодно в Азовском море выпадают в осадок 52,38 млн. тонн седиментационного материала, в том числе терригенная (обломочная) часть - 32,53 млн. тонн (62,1%) и биогенные продукты - 19,85 млн. тонн (37,9%). Терригенный материал выносится реками, главным образом Доном и Кубанью, возникает за счёт береговой зоны и морского дна, в меньшей мере - за счёт эолового привноса. В итоге налицо очень сложное размещение донных осадков.

Здешние геологические процессы значительно более доступны для изучения, нежели в других морях. Вот почему исследования Азовского моря являются разработкой своеобразной модели, применимой при изучении более глубоководных и менее благоприятных для этой цели морей.

Полная информация об Азовском море: его история и происхождение, откуда море получило свое название, информация о сезонных колебаниях воды, почему вода в Азовском море мутная и почему происходит мор рыбы бычка.

Азовское море

Происхождение названия Азовского моря

Откуда пошло привычное нам название – Азовское море? Говорят, что в первом веке нашей эры называли его Синим, а уже после образования Тьмутараканского княжества море это получило имя Русского. Потом был целый ряд новых имен: Самакуш, Салакар и даже Майутис. А в начале тринадцатого века утвердилось новое название – Саксинское море. Татаро-монгольские завоеватели пополнили коллекцию имён Азова следующими названиями: Балык-денгиз, что значит «рыбное море» и Чабак-денгиз, обозначающее «море лещей». Некоторые видят корень название «Азовское» в трансормации именно названия Чабак-денгиз. Еще одна группа считает, что название стало результатом трансформации слова « азак», обозначающего устье реки, в Азау, а затем в привычный нам Азов.

Уникальность Азовского моря

Азовское море – часть атлантического бассейна. Оно является продолжением длинной цепочки морей, которые начинаются Средиземным, Мраморным и Черным морями. Азовское море соединяется непосредственно с бассейном самого океана через сеть узких проливов, оно является самым маленьким морем в мире, и одновременно самым мелким и самым пресноводным, в то же время это единственное море, к которому имеет выход Донецкая область. Азовское - настоящее море, в отличие от Каспия и Арала, которые, по сути, являются озерами, потому что они не имеют связи с мировым океаном.

Происхождение Азовского моря

Образовалось оно где-то в конце Мезозоя – начале Кайнозоя, (Кайнозойской эры) из какого-то залива Черного моря при поднятии Крымских гор. Крымские горы – это часть Альпийской складчатости, они возникали одновременно с Альпами, Татрами, Карпатами и Большим Кавказом. Поднялись горы, и отделил море, образовав Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря. Приподнялась часть суши – дно Азовского моря, таким образом, оно получилось мелким. Средняя глубина море где-то порядка 8 метров, самая глубоководная зафиксированная точка в Азовском море – 14 метров, хорошо тренированный ныряльщик, легко доныривает до дна в любой точке Азовского моря. Площадь Азовского моря – около 38 тыс. кв. км. В море впадают две основные реки -- Дон и Кубань (водоносные реки), за счет которых морская вода разбавилась пресной, и море становится менее соленым. Это обеспечило его уникальность в плане различных живых организмов, которые там живут. Биогеоценоз, который сформировался в Азовском море, занимает среднее промежуточное положение между морским и озерным. Ходят туда на нерест рыбы, которые считаются пресноводными – лещ, судак. Кроме того, там также есть рыбы, которые считаются морскими – осетры, тарань и т. д., они мирно сосуществуют.

За счет особого состава воды в море было мало сине-зеленых вредоносных водорослей, которые часто заставляют цвести воду (явление, когда размножаются водоросли, называется цветение воды). Водоросли загрязняют воду, плохо влияют на рыб и на насыщенность воды кислородом, поскольку забирают его. Все это обеспечило уникальный санаторный режим для позвоночных и беспозвоночных животных, которые там обитают.

Колебания уровня воды в Азовском море

![]()

За счет того, что Азовское море связано с Мировым океаном там наблюдаются приливно-отливные колебание, но они незначительные. Наверное, практически любой житель Донецкой области хотя бы раз в жизни побывал на Азовском море в курортный сезон, и лично видел суточные колебания воды, где-то в пределах нескольких десятков сантиметров. Это получается за счет узости проливов, которые соединяют Азовское море с мировым океаном, где наиболее велико влияние приливно-отливное явлений. Происходит эффект гидравлических сопротивлений, пока этот прилив и отлив доходит до нашего Азовского моря, он теряет свою силу, теряет энергию в извилистых и узких проливах. Поэтому в Азовском море колебания суточные не слишком заметны, зато в нем сильно заметны сезонные колебания уровня моря, так называемы ветровые сгонно-нагонные явления -- перемещение массы под воздействием постоянных ветров. Официальная максимально зафиксированная дальность отхождения кромки воды от летнего уровня около 4,5 км. Отступает, обнажается дно: этот эффект можно увидеть, если налить в плоскую тарелку воду и сильно подуть – масса воды переместится с одной стороны тарелки в другую. Из-за этого явления заполняются небольшие лиманы, так называемого «гнилого моря» Сиваша, который примыкает уже к восточной части Крыма (именно там где проходили красноармейцы, когда происходил штурм Крыма в 20-ом году, когда выбивали Врангеля). Летом наоборот – мелеет Сиваш, затоки, даже кое-где выступает соль, за счет естественного испарения выходят куски соли и остаются на поверхности, вот таки особенности и хитрости этого моря.

Мутная вода в Азовском море

Вода в Азовском море мутная, но это не вина моря самого по себе, это происходит не потому, что оно какое-то там грязное, гнилое и т.д. Две мощные реки – Кубань и Дон текут по равнинам, собирают илистые частицы по своей дороге, взвесь, глинистые частицы, и вбрасывают в море. В море, смешиваясь с останками микроорганизмов, которые находятся в воде, они образуют черную грязь, которая накапливается на дне моря и обладает в определенной мере какими-то лечебными свойствами бальнеологического типа (илистые частицы в смеси с биогенными остатками жизни в Азовском море).

Последнее время Азовское море переживает не лучшие свои годы, не смотря на то, что экологи говорят о его загрязнении с этим сделать пока ничего пока нельзя и вот почему: воды рек Дона и Кубани очень интенсивно разбираются на орошение полей. Из-за этого так называемый «суточный дебет» реки значительно падает, и приток пресной воды уменьшается. Следовательно падает уровень самого моря и в Азовское море начинает подтекать вода из Черного моря (через Керченский пролив). Там находится устоявшееся стабильное Керченское течение, которое несет воду Черного моря в Азовское. До начала интенсивной сельскохозяйственной деятельности в Ставрапольском Крае, в районе Дона, наоборот наблюдался обратный ток, вода вытекала из Азовского моря в Черное, где смешивалась с водой Черного моря (оказывая очень незначительное влияние). Сейчас наоборот, идет подток соленой воды и ежегодно увеличивается соленость моря. Больше всего это повлияло на морских обитателей – рыб, которые очень долгое время нерестились в менее соленой (практически пресной) воде, а сейчас рыба просто не хочет уходить на нерест в Азовское море.

Мор бычка в Азовском море

Как только соленость воды в море повысилась – в ней начали размножатся менее полезные водоросли, которые были несвойственны Азовскому морю. В последние годы усилился мор рыбы «бычок» в Азовском море, чаще всего с этой проблемой сталкиваются отдыхающие на побережье моря в летний сезон, на пляжах многих курортных городов бычки выбрасываются на берег. А выбрасываются на берег они из-за недостатка кислорода в воде. Получая жабрами растворенный в воде кислород они ощущают его нехватку, причиной которого служит недостаток кислорода в воде. В море находятся большое количество водорослей, которым тоже необходим кислород для своего фотосинтеза. Забирая его из воды они лишают его других морских обитателей.

Ил в Азовском море

К тому же водоросли увеличивают заиленность моря. Век жизни водоросли недорог, они умирают и их органические останки как раз ее и увеличивают. На заиленность влияют не только течения, но и разложение останков малоклеточных животных и растений, которые жили в этой воде. Умирая, их органические останки опускаются на дно, в дальнейшем превращаясь в ил, а так как количество водорослей в море с каждым годом только увеличивается, количество ила будет также пропорционально увеличиваться.

Азовское море одно из тех морей, которое полноценно замерзает зимой. Вот Черное море не замерзает полностью никогда, а вот Азовское море в морозные зимы замерзает полностью. Лед получается причальный, он примерзает к берегу и вся водная гладь становится покрыта льдом, при желании по такому льду можно ходить пешком.