Когда возникла физика? История открытия закона всемирного тяготения - описание, особенности и интересные факты. Великие физики

1 слайд

Основатели физики как науки Галилей Коперник Ньютон Ломоносов Завершить презентацию

2 слайд

Данная презентация является началом серии об ученых, внесших наибольший вклад в развитие физики. Презентация состоит из нескольких ключевых слайдов, на которых перечислены древние философы и основоположники физики. Имя или фамилия сопровождается изображением. При этом и имя и изображение являются ссылками на вспомогательные слайды, на которых о данных личностях рассказывается более подробно. На этих слайдах некоторые слова выделены цветом, это означает, что данное слово является ссылкой на внешний источник, расположенный в сети Интернет. В ходе работы пользователь выбирает с помощью мыши имя ученого или его изображение, либо ссылку на следующую страницу. Чтобы вернуться на основную страницу со вспомогательной, нужно нажать ссылку «обратно на ……». Для перехода на следующую основную страницу необходимо выбрать ссылку «на следующую страницу», Для завершения работы необходимо выбрать ссылку «Завершить презентацию», расположенную на последней основной странице. Надеюсь, что данная презентация окажет Вам помощь в подготовке к занятиям.

3 слайд

Левкипп Левкипп - древнегреческий философ. Один из основоположников атомистики, учитель Демокрита. Точное место рождения неизвестно. О жизни Левкиппа известно очень мало, и не сохранилось никаких работ, которые можно было бы с уверенностью назвать произведениями Левкиппа. Не исключено, что Левкипп ограничивался лишь устным изложением своего учения. Невозможно определить, в каких областях Левкипп и Демокрит были несогласны друг с другом. Левкипп внёс вклад в развитие идей Демокрита Назад на «Древние философы»

4 слайд

Михаил Васильевич Ломоносов Дата рождения 19 ноября 1711, первый русский учёный-естествоиспытатель, химик и физик; дал физической химии определение, близкое к современному; его молекулярно-кинетическая теория тепла предвосхитила современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в том числе одно из начал термодинамики; Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт. Открыл наличие атмосферы у Венера. Действительный член Академии наук и художеств, профессор химии. Назад на «Основатели физики»

5 слайд

Демокрит Абдерский Древнегреческий философ. Дата рождения: 460 год до н. э. предположительно ученик Левкиппа, один из основателей атомистики и материалистической философии. Главным достижением философии Демокрита считается развитие им учения Левкиппа об «атоме» - неделимой частице вещества, обладающей истинным бытием, не разрушающейся и не возникающей (атомистический материализм). Он описал мир как систему атомов в пустоте, отвергая бесконечную делимость материи, постулируя не только бесконечность числа атомов во Вселенной, но и бесконечность их форм Назад на «Древние философы»

6 слайд

Клавдий Птолемей Кла вдий Птолеме й - древнегреческий астроном, астролог, математик, оптик, теоретик музыки и географ. В период с 127 по 151 год жил в Александрии, где проводил астрономические наблюдения. В своём основном труде «Megale syntaxis» - «Великое построение», Птолемей изложил собрание астрономических знаний древней Греции и Вавилона. Он сформулировал (если не передал сформулированную Гиппархом) сложную геоцентрическую модель мира с эпициклами, которая была принята в западном и арабском мире до создания гелиоцентрической системы Николая Коперника. Книга также содержала каталог звёздного неба. Список из 48 созвездий не покрывал полностью небесной сферы: там были только те звёзды, которые Птолемей мог видеть, находясь в Александрии. Назад на «Древние философы»

7 слайд

8 слайд

Источники http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BF http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D0%BD%D0%B3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84

В.П.

ШЕСТАКОВ,

доктор

искусствоведения, профессор,

г. Москва

Русские в Кембридже

(Из истории научных и культурных связей в I-ой пол. XX века)

«Теперь

я понимаю, почему англичане

не

боятся революции».

Иван

Тургенев

Пожалуй, ни с какой другой страной Россия не имела таких длительных связей, как с Великобританией. Известный английский поэт Мильтон, в своей книге “Краткая история Московии“ писал: «Открытие России через Северный океан было впервые сделано среди всех известных наций англичанами». Можно только добавить, что большой процент среди них составляли люди из Кембриджа, включая самого Мильтона, выпускника Кембриджского университета.

На это обстоятельство обратил внимание профессор Энтони Кросс, заведующий кафедры славянских исследований в Кембриджском университете. В частности, этой теме он посвятил свою инаугурационную речь по поводу присвоения ему профессорского звания. Действительно, среди англичан, которые открывали Московскую Русь, большой процент составляли выпускники Кембриджа. Им же Англия обязана и первыми публикациями о государственном устройстве, истории, географии России. С другой стороны, в Кембридже получали все условия для развития русского ума, русской научной и гуманитарной традиции. Поэтому, на мой взгляд, тема «Русские в Кембридже» так же важна, как и «Англичане в России», она открывает на многое, что все еще остается

Из всех 450 лет русско-английских дипломатических и культурных контактов самыми плодотворными и насыщенными были годы, относящиеся к началу 20 столетия. Правда, в конце 19 века Кембридж превратился в настоящую Мекку для русских ученых, писателей, композиторов. Все приезжали сюда за почетными степенями. Дорогу сюда открыл писатель Иван Тургенев. В первый раз он приезжает в Кембридж в 1871 году в сопровождении переводчика его произведений Уильяма Рэлстона. Очевидно, Тургенев был так поражен существованием в Кембридже традиционного уклада жизни, что он, по свидетельству Рэлстона, произнес символическую фразу: «Теперь я понимаю, почему англичане не боятся революции». Очевидно, Тургенев имел в виду устойчивость традиций и социальных институтов, которая так бросается в глаза посетителям Кембриджа. В 1878 году Тургенев вновь посещает Кембридж. В его честь в колледже Тринити-холл был организован прием, на котором он познакомился с многими кембриджскими донами, включая Генри Сидгвика и его жены, суфражистки Миллисент. Тургенев посещает также женский колледж Ньюэм. Правда, несмотря на устроенное ему паблисити, Тургенев не получил почетной степени доктора по литературы в Кембридже, его опередил Оксфорд, который избрал Тургенева почетным доктором в 1879 году.

Вслед за Тургеневым и многие русские приезжали в Кембридж для получения почетных званий. Среди них биолог Илья Мечников, получивший в 1908 году Нобелевскую премию по медицине, Николай Менделеев, получивший почетную степень в 1894 году, биолог Александр Ковалевский (1899), историк Александр Виноградов (1907), биолог Климент Тимирязев (1909), физиолог Иван Павлов (1912). В 1916 году сразу три известных русских ученых получили почетные степени в Кембридже - историки Александр Лапо-Данилевский и Павел Милюков, а также экономист Петр Струве, глава издательства «Русская мысль». Кембридж высоко оценил заслуги русских композиторов и музыкантов. Почетные степени докторов музыки здесь получили Петр Чайковский и Александр Глазунов.

Все эти поездки за степенями были многочисленными и престижными. Но нельзя сказать, что они приводили к серьезным научным результатам. В это время в Кембридже учились многие дети из богатых и аристократических фамилий, но посещение Кембриджа было скорее дань моде, чем школа знаний.

Ситуация изменилась в 20 веке, когда Кембриджский университет превратился в международный научный центр, возглавляющий исследования в области современного естественнонаучного знания. В это время русская научная мысль сыграла роль важного катализатора и во многом содействовала рассвету научной мысли в этом старейшем университете Европы.

Можно отметить три области, в которых русские сыграли значительную роль в кембриджской науке - математику, физику и историю.

Прежде всего, - математика. Двое русских ученых оказали серьезное влияние на кембриджскую математическую науку: Селига Бродетский (1888-1954) и Абрам Самойлович Бесикович (1891-1970). Селига Бродетский родился на юге России, в небольшом городке Ольвиополь на севере от Одессы в большой еврейской семье, насчитывающей 15 человек детей. В 1893 году семья эмигрирует и поселяется в Лондоне. Отец - Акива Бродетский - служит сторожем в синагоге. Мальчик получает образование в обычной лондонской школе, но уже на школьной скамье проявляет большие математические способности. В 1905 году он поражает всех, выигрывая математическую стипендию для учебы в Кембридже. Селига поступает в Тринити-колледж и учится здесь положенные три года, после чего получает степень бакалавра.

В Кембридже, помимо учебы в университете, Бродетский принимает участие в сионистском движении, становится секретарем организованного здесь студенческого сионистского общества. Получив стипендию Исаака Ньютона, он едет в Лейпциг, где защищает докторскую диссертацию. В 1914 году он возвращается в Англию, преподает математику сначала в Бристоле, а затем в Лидсе, где получает степень профессора (1924) и становится заведующим кафедрой математики (1946). Во время войны занимается проблемами аэронавтики. В 1927 году он издает книгу об Исааке Ньютоне. В 1948 году выходит на пенсию и живет до конца жизни в Лондоне.

Большой вклад в развитие математической науки в Кембридже внес Абрам Самойлович Бесикович (1891-1970). Он провел 43 года в Кембридже, стал здесь феллоуз Тринити-колледжа и одним из самых популярных преподавателей, воспитавших плеяду крупных ученых. Его жизнь напоминает детективную историю. Он родился 1891 году в семье караимов, в Бердянске. Помимо него, в семье было еще трое братьев и две сестры. Его отец дал всем своим детям прекрасное образование, все они окончили Петербургский университет. Один из братьев стал математиком и писал математические книги, другой - доктором медицины.

Абрам был младшим сыном в семье. Он рано проявил математические способности, еще в детские годы он увлекался решением математических задач. Поступив в Петербургский университет, он в 1912 году получил университетскую диплом и опубликовал свою первую статью по теории вероятности. В 1916 году в городе Пермь открылся новый университет в качестве отделения Петербургского университета. Бесикович получил здесь должность профессора математики. Новый университет стал быстро развиваться, в нем стали работать крупные ученые и здесь стал печататься журнал по физике и математике. В 1920 году Бесикович вернулся в Петербург, ставший теперь Петроградом и стал преподавать математику в университете и в Педагогическом Институте.

Преподавание в университете в советское время было не простым делом. Его студенты не имели достаточного среднего образования и с трудом понимали его лекции. Тем не менее, молодой профессор не отказывался от своих обязанностей. В начале 20-х голов он послал документы на получение Рокфеллеровской стипендии для учебы за границей. Неизвестно, получил бы ее Бесикович, но советская власть отказала молодому ученому в выезде за границу. Тогда Бесикович решился на бегство из страны, что было далеко не безопасно. Вместе со своим коллегой, математиком Ю. Д. Тамаркиным они ночью перешли финскую границу. (Позднее Тамаркин натурализовался в США).

В конце 1924 года он оказывается в Копенгагене, где Рокфеллеровский фонд предоставил ему возможность поработать один год с датским ученым, специалистом по периодическим функциям Гаральдом Бором. Бесикович оказался способным учеником и усвоил теоретические принципы Бора. Однако стипендия скоро кончилась и надо было искать новое место работы. В 1925 году Бесикович приезжает на несколько месяцев в Оксфорд, где встречается с математиком Г.Харди. Тот, распознав в Бесиковиче незаурядный математический талант, рекомендует его в университет Ливерпуля, где он работает в 1926-27 годах. Но Бесикович ищет более престижное место. В 1927 году он приезжает в Кембридж, и остается здесь на всю жизнь. Сначала он получает должность университетского лектора, а с 1930 года открытый для многих иностранцев Тринити-колледж избирает его своим феллоуз. С этим колледжем связана вся жизнь Бесиковича в Кембридже.

С 1927 по 1950 годы Бесикович регулярно читает курсы по математике, которые очень скоро стали популярными. Правда, его английский язык был далек от совершенства и, разговаривая со своей женой только по-русски, он никогда не избавился (да он и не стремился к этому) от русского акцента. Некоторые из студентов посмеивались над его языком, который, при всех недостатках, был понятен. На это Бесикович однажды сказал: «Джентльмены, 50 миллионов англичан говорят по-английски так, как говорите вы, но 500 миллионов русских говорят по-английски так, как говорю я». Ничто не убеждает математиков так, как цифры. Смешки прекратились…

В 1955 году он издает книгу о периодических функциях в математике. Умер Бесикович в 1970 году в Кембридже.

Бесикович был талантливым математиком и не менее талантливым преподавателем. О его лекциях в Кембридже до сих пор существуют легенды. Он задавал своим студентам парадоксальные задачи, требуя их решения математическим путем. Например, задача такого рода: в закрытом цирке с одинаковой скоростью движутся голодный лев и христианин, которые обладают одинаковой максимальной скоростью. Какую тактику нужно избрать христианину, чтобы лев его не поймал? И как нужно двигаться льву, чтобы позавтракать? Бесикович вычислял путь, по которому лев никогда не поймает христианина, хотя они будут в непосредственной близости.

Бесикович предпочитал общаться со своими студентами не только на лекциях, но и на прогулках. У него было большое количество аспирантов и учеников, некоторые из них стали известными учеными. Среди них был, например, сэр Герман Бонди, выдающийся математик и физик, австрийский эмигрант, ставший в Кембридже крупным ученым, профессором, а затем и мастером Черчилль-колледжа. Бонди вспоминает о том, как при поступлении в университет его экзаменовал Бесикович. Первоначально, Бонди не смог ответить ни на один из вопросов знаменитого математика, но через несколько месяцев он вновь пришел к нему и с успехом ответил на все его вопросы. В конце концов, Бесикович, как рассказывает Бонди в своей автобиографической книге «Наука, Черчилль и я», должен был сказать: «Я вижу вы все хорошо знаете, давайте покончим с этим и я вам лучше расскажу о своих приключениях в революционной России». Бонди вспоминает, что лекции Бесиковича в шутку их называли «Bеsic English», пародируя имя Бесиковича и его необычный английский язык.

Хотя Бесикович был хорошим лектором, он занимался и публикациями по проблемам математики. Он написал большое количество статей и книгу по теории периодических функций (1950), которая явилась результатом его занятий с Бором. За свою жизнь Бесикович получил несколько наград за развитие математики и был избран членом Королевского общества (1934).

После выхода в отставку в 1958 году, Бесикович совершает несколько поездок в США и с успехом читает там лекции в ряде университетов. Но он возвращается каждый раз в Кембридж, который стал его родным домом. Его здоровье ухудшилось в 1969 году и он умирает в Тринити-колледже. Однако память о нем жива и сегодня. Профессор Кейнс, потомок семей Дарвина и Кейнса, увлеченно рассказывал мне о его встречах с русским математиком.

Другая область кембриджской науки, в которую русские внесли весомый вклад, - ядерная физика. Именно Кембридж оказался центром экспериментальной физики, где произошли великие открытия, революционизировавшие мировую современную науку. Здесь в университетской лаборатории «Кавендиш» были сделаны величайшие открытия в области атомной физики.

«Лаборатория Кавендиша, - пишет Джеффри Хьюдж, - это, очевидно, самое известное научное учреждение в мире. Возникнув в 19 веке на базе факультете физики кембриджского университета, она приобрела в 20-ом веке международную репутацию как лучшее место для преподавания и исследования в области физики. За последние сто лет здесь произведены самые новейшие научные работы, включая открытие электрона (1897), протона (1920), нейтрона (1932), изотопов в световых элементах (1919), искусственное расщепление атома (1932), выяснение структуры ДНК (1953) и открытие пульсаров (1967). С учреждения Нобелевской премии в 1901 году, около двадцати физиков, работавших в лаборатории Кавендиша, стали ее лауреатами. Среди них - Д. Томсон в 1906 году, Эрнст Резерфорд в 1908, У. Брегг в 1915, Ф. Астон в 1922, Джеймс Чедвик в 1935, И. Апплетон в 1947, П. Блескетт в 1948, Крик и Уотсон в 1962, Хевиш и Райл в 1974, Петр Капица в 1978. Действительно, престиж и слава лаборатории Кавендиша позволяет назвать ее «рассадником гениев». Лаборатория Кавендиша занимает особое место как в истории физики, так и в развитии науки в Кембридже».

Лаборатория Кавендиша была основана в 1871 году для того, чтобы университет мог проводить экспериментальные исследования и обучение в области физики. Как раз в этом году парламент обсуждал вопрос о реформировании университета, чтобы он мог выдерживать конкуренцию в области науки с Францией и Германией. Для этого проекта деньги на строительство новой лаборатории дал канцлер университета, землевладелец и промышленник Уилльям Кавендиш, граф Девонширский. Уже в 1784 году новая лаборатория, получившая имя Кавендиша, открыла двери перед студентами и преподавателями.

В 20-м веке лаборатория Кавендиша приобретает значение международного центра по исследованию физики. Сюда приезжает работать француз Поль Лангевин, новозеландец Эрнест Резерфорд. В 1918 лабораторию Кавендиша возглавляет Эрнест Резерфорд. Под его руководством лаборатория становится мировым центром в изучении радиоактивности. Резерфорд обладал научными знаниями, организационным талантом и большим общественным весом. Все это вместе взятое делало его прекрасным руководителем довольно большого коллектива исследователей (более 30 человек), разных национальностей и разных научных специализаций. Д. Уилсон, оценивая его роль в развитии новейших аспектов физики, пишет книгу с весьма определенным заголовком «Резерфорд. Просто гений».

В начале 1921 года советское правительство решает закупить на иностранную валюту научное оборудование. Для этой цели Йоффе и Капица едут в Англию и в июне месяце они посещают Резерфорда в Кембридже. Капица пользуется случаем и спрашивает у Резерфорда разрешения вернуться и поработать в лаборатории Кавендиша. Резерфорд сначала отказывает, ссылаясь на то, что в лаборатории тесно. Но Капица проявил находчивость. Он спросил, какое процент погрешности допускается в лаборатории Кавендиша при научных исследованиях. «Три процента», - ответил Резерфорд. «Но я также не составляю более трех процентов всего состава лаборатории», - сказал Капица. Восхищенный его находчивостью, Резерфорд соглашается. В результате в июле месяце Капица приезжает в Кембридж, рассчитывая поработать здесь до весны, но на самом деле он остается здесь на 13 лет, с 1921 по 1934 год, и покидает он Кембридж, как выясняется, отнюдь не по собственному желанию.

Капица быстро вошел в коллектив лаборатории Кавендиша. Он избрал темой своего исследования отклонение a -частиц в магнитном поле. Резерфорд апробировал эту тему исследования и с этого момента Капица имел все возможности для самостоятельной работы.

Между Капицей и Резерфордом с самого начала сложились доверительные и неформальные отношения. Капица с уважением относился к английскому ученому, который был старше его на 23 года и который с 1919 года возглавил лабораторию Кавендиша. Как пишет Марк Олипант, один из сотрудников лаборатории, «наиболее колоритной фигурой в Кавендише, когда я туда прибыл, был Петр Капица…Он был настолько энергичен, так начинен плодотворными идеями, что очень скоро добился впечатляющего успеха». Капица изобрел для Резерфорда кличку, он назвал его «Крокодилом» и эта кличка скоро утвердилась среди сотрудников лаборатории. Существует несколько объяснений того, откуда возникла эта кличка. Как объяснял сам Капица, «в России крокодил связан с чувством благоверного страха и поклонения, потому что он имеет негнущийся затылок и не может повернуться назад. Он движется только вперед с распахнутыми челюстями, так, как движется наука, как движется Резерфорд». Другие аллитерации связаны с Питером Пэном, в котором крокодил проглатывает будильник и поэтому все знают о его приближении. Такая аллегория была вполне актуальна, когда все знали по походке и голосу о приближении Резерфорда. Капица, куривший трубку, успевал ее спрятать, избегая возможного скандала. Так или иначе, но со временем все стали называть Резерфорда крокодилом.

Вместе с Капицей в лаборатории Кавендиша работали выдающиеся ученые - Нильс Бор, Джеймс Чадвик, Джон Кокрофт, Эрнст Уолтон. Сюда приезжали ученые из всего мира - США, Германии, Дании, Японии, Китая, Австралии. Это был международный центр по изучению физических проблем и, прежде всего, по расщеплению атома.

Капица имел привычку после завершения рабочего дня пить чай с сотрудниками лаборатории и подводить итоги дня. Постепенно это чаепитие превратилось в семинар, которые получил название «Клуб Капицы». В него входили студенты и молодые сотрудники, которые обсуждали любые вопросы, даже те, что не были связаны с физикой.

Очевидно, что Капица был склонен к преподавательской деятельности. Он прочитал серию лекций по магнетизму, которые привлекли слушателей, хотя, по признанию некоторых очевидцев, не все в этих лекциях было до конца понятно. Но как признавался сам Капица, он полагал, что если 95% лекций будет абсолютно понятными, то остальные 5% заинтригуют слушателей и заставят их думать.

Для проведения своих исследований, связанных с прохождением a -частиц в магнитном поле, Капица нуждался в большом электромагнитном генераторе, который стоил больших денег. Подобный генератор в Париже обошелся в несколько миллионов франков. Капица нашел способ более эффективного и более дешевого генератора. Большую помощь в его создании оказал Капице Кокфорт. Капица уделял большое внимание научной работе, с 1924 по 1933 годы он опубликовал более 20 научных работ в различных физических журналах мира.

Быстрые успехи Капицы в Кембриже объясняются его способностью соединять научный эксперимент с техническим его обеспечением. Как отмечает Дэвид Шёнберг, один из английских учеников Капицы, «в Кембридже Капица оставил свой след в нескольких аспектах. Он был один из первых, кто начал переводить Кавендишскую лабораторию из века сургуча и веревочки в век машин. Он был зачинателем физики твердого тела и физики низких температур в Кембридже. И последнее, но немаловажное: он начал традицию живого, неформального семинара, получившего название «Клуб Капицы», внесшего что-то от русского темперамента в более флегматичную английскую жизнь». Капицу отличало чувство юмора, которого отличалось от традиционного английского юмора. Он любил анекдоты, умел хорошо рассказывать истории, любил розыгрыши и был остр на слово. За обедом в Тринити-колледже, когда священник спросил его о сидящем напротив астрономе А.С. Эдисоне, Капица ответил - «это астроном, он знает о небесах больше, чем вы». Премьер-министру Болдуину он не постеснялся сказать: «Верьте нам, мы не обманываем, здесь ученые, а не политики».

Капицу отличало также способность к верной и долгой дружбе. Среди англичан, с которыми он дружил, помимо Резерфорда, были П. Дирак, Д.Кокрофт, Д.Шёнберг. Все они побывали у него в гостях в Москве.

Огромным событием в деятельности лаборатории Кавендиша было строительство магнитной лаборатории. О необходимости такой лаборатории Капица стал разговаривать с Резерфордом в 1930 году. Университет не обладал средствами для строительства, но Резерфорд обратился к Королевскому обществу с просьбой выделить средства, необходимые для строительства. Сумму в размере 150 тыс. фунтов была получена из средств, подаренных Королевскому обществу индустриальным магнатом Людвигом Мондом и поэтому магнитная лаборатория получила название лаборатории Монда. Строительством лаборатории занялся архитектор Х. Хью. З февраля 1933 года в присутствии премьер-министра Стенли Болдвина и Уильяма Спенса, вице-канцлера Университета, состоялось открытие этой лаборатории.

Капица отдавал отчет, что строительство лаборатории - это заслуга Резерфорда, результат его инициативы и организаторского таланта. Это обстоятельство он стремился подчеркнуть, обращаясь к элементам декорации, украшающим здание лаборатории. Капица обратился за помощью к известному художнику и скульптору Эрику Гиллу. По просьбе Капицы Гилл изображает на стене лаборатории Монда рельеф крокодила, выполненный в экспрессионистической манере. Крокодил стоит на задних лапах, подняв вверх раскрытую пасть. Это изображение должно было символизировать Резерфорда. Оно и поныне красуется на стене здания, хотя лаборатория Кавендиша в 1972 году перебралась в другое, более просторное место.

Работая в Кембридже, Капица несколько раз приезжал в Россию и вновь возвращался. В 1934 году он приехал в Москву, на конференцию, посвященную Менделееву. Когда он собрался возвращаться в Кембридж, он получил извещение, что он должен остаться и работать в Москве. Иными словами, клетка захлопнулась. Капице больше не позволялось вернуться в Кембридж и вообще куда-нибудь за границу.

Научный мир был потрясен. 9 апреля 1934 года в газете “Таймс” появилась статья Резерфорда, который выражал надежду, что советское правительство позволит Капице вернуться в Кембридж.

Однако никакие письма Резерфорда и других английских ученых в защиту свободы ученого не помогли. В заявлении советского посольства в Лондоне с присущим советским чиновникам догматизмом заявлялось, что “профессор Капица - советский гражданин и его страна нуждается в нем”. Мнения самого Капицы никто не спрашивал. Новая лаборатория, директором которой он должен был стать, новое, дорогостоящее оборудование, которое он годами доставал, люди, с которыми он работал, наконец, дом, который он построил, и даже семья - двое сыновей - все осталось в Кембридже. Возврата к этому не было.

Капица многие годы восхищался и нарочито страшился властного Крокодила - Резерфорда. Но тот сделал для Капицы все, что мог - дал ему возможность учиться, работать, делать исследовательскую работу. Резерфорд говорил, что, если Капица не гений, то “он обладает умом физика и способностями механика, комбинацией, которая редко случается и которая делает его исключительным явлением”. Капице надо было страшится другого чудовища, которому Корней Чуковский, автор стихотворения о добром крокодиле, дал название “Тараканища”, в котором без труда можно увидеть аллегорию Иосифа Сталина. Таракан оказался похлеще Крокодила. Он заставил работать Капицу на себя, на создание ядерного оружия. Получив в свое ведение Институт физических проблем, Капица вынужден был сотрудничать с кремлевской властью. При этом его работа, переписка, телефонные разговоры контролировались, его выдающихся сотрудников арестовывали и сажали в тюрьму. Капице приходилось постоянно писать письма Молотову, Берии, Сталину, Хрущеву, Андропову, чтобы отстаивать свою личную свободу, как ученого и свободу своих коллег. Его смертельным врагом был Берия, который добивался у Сталина разрешения на арест ученого. В 1946 году Капица был изгнан из Института физических проблем, снят со всех других должностей и вынужден был жить у себя на даче. Так продолжалось до самой смерти Сталина, который заигрывал с ученым, просил его писать ему письма, но при этом всегда держал его под присмотром Берии. Но это была уже новая, необычайно трагическая и интересная страница биографии П.Л. Капицы, которая выходит за пределы нашего освещения.

Только после смерти Сталина, в хрущевскую оттепель Капица вновь приехал в Кембридж. В 1966 году он был гостем Черчилль-колледжа, поскольку навещал своего старого друга Кокрофта, ставшего к тому времени мастером этого колледжа. В это время Тринити-колледж избрал его почетным феллоуз.

Память о русском ученом, его вкладе в развитие физической науки в Кембридже сохранилась. Англичане вспоминают о Капице как необычайно энергичном, обаятельном человеке, вокруг которого всегда объединялись люди. Он, очевидно, обладал талантом привлекать к себе людей, заставлять их думать, искать новые идеи и новые решения. Об этом свидетельствуют многочисленные издания книг о Капице, написанные русскими и английскими учеными и историками. Жизнь и деятельность Капицы свидетельство плодотворности русско-английских научных связей, которые не прекращались даже в самые трудные времена и в разгар “холодной войны”. Как заметил Дэвид Шёнберг, Капица был и остается легендой Кембриджа.

Третья область, в которой ощутим весомый вклад русского ума, это - это область литературы, филология и славянская история. Здесь следует назвать имена Владимира Набокова, Николая Бахтина, Дмитрия Оболенского.

Жизнь Николая Бахтина богата событиями, неожиданными поворотами, осуществленными и неосуществленными проектами. Большинство его работ оказались неопубликованными и стали известными только после его смерти. Человек художественного склада, он оставлял неизгладимое впечатление с каждым, с кем он встречался.

Родился Николай Бахтин в городе Орле в марте 1896 года. Его отец был служащим в банке, а родословная семьи уходила далеко вглубь, вплоть до 14 века. Николай был старшим в семье из пяти человек. В детстве его воспитывала бонна, которая учила его немецкому языку. Еще в раннем детстве он познакомился с немецким переводом Илиады и Одиссеи. Он много читал, прекрасно знал художественную и философскую литературу. Уже в 11 лет он прочитал «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше - книгу, которая предопределила его занятия классической литературой.

Окончив гимназию, он поступает в Новороссийский университет, откуда переводится в Петербургский университет. В Петербурге он снимал комнату у сестры Врубеля. В университете он изучал классическую литературу, философию, филологию. Однако университет Бахтин так и не окончил. В 1925 году он поступает в Николаевское кавалерийское училище, а после Октябрьской революции бежит в Крым и поступает в Добровольческую армию. Впоследствии он расскажет об этом периоде своей жизни в статье «Русская революция глазами белогвардейца».

После того, как Белая армия была разбита, он эмигрирует. Сначала он плавает матросом на торговых судах, а затем на пять лет завербовывается в Иностранный легион, но был тяжело ранен и вышел в отставку. Этот период жизни так же получил литературное отражение в статье «Военный монастырь».

На этом его скитания кончаются. Он живет в Париже и работает в русском журнале «Звено», где заведует рубрикой «Из жизни идей». В этой рубрике он печатает большое количество рецензий, литературных обзоров, в частности рецензию на книгу Николая Бердяева о Константине Леонтьеве. В журнале выходят его статьи «Паскаль и трагедия», четыре лекции «Современность и наследие эллинизма», «Антиномия культуры». В Париже Бахтин посещает литературный салон Мережковских.

В 1928 году преподаватель русского языка в Бирмингемском университете Коновалов приглашает Бахтина приехать на несколько месяцев в Англию. Бахтин воспользовался приглашением главным образом для изучения английского языка. Через три месяца пребывания в Бирмингеме он начинает читать Шекспира. Из Бирмингема он ездит в Уэллс и знакомится там с необыкновенной природой западного побережья Великобритании. После пяти месяцев пребывания в Англии, Бахтин возвращается в Париж. Здесь он поступает в Сорбонну и наконец получает университетский диплом, который он не удосужился получить в Петербурге из-за войны и революции.

С 1932 года начинается английский период жизни Бахтина. Он приезжает в Кембридж, поступает в университет и защищает здесь докторскую диссертацию о происхождении мифа о кентаврах и лапидах. В Кембридже он подружился с известным специалистом по греческой классике Френсисом Макдональдом Корнфордтом, автором многочисленных комментариев к диалогам Платона. В это же время он встречается с Виттгенштейном, с которым они вскоре становятся близкими друзьями. Виттгенштейн всегда проявлял большой интерес к русской культуре и в лице Николая Бахтина он нашел ее яркого представителя. Очевидно, благодаря Бахтину Виттгенштейн совершил путешествие в Россию. В последующем Витгенштейн и Бахтин переписывались и их письма представляют большой интерес для изучения биографии обоих ученых.

В 1935 году Бахтин женится на англичанке Костанции Пэнтлинг, с которой он встречался в Париже, где она читала лекции для «Британского института». Эта интеллектуальная женщина оказала большую помощь Бахтину в его адаптации к английской жизни, хотя в конце концов они расстались. В Кембридже Бахтин пробыл недолго, всего три года. Впрочем, столько же времени пробыл здесь и Набоков. Это были годы научной зрелости, общения с Виттгенштейном, а также с другими русскими в Кембридже.

В 1935 году Бахтин получает приглашения на должность помощника лектора в университетский колледж в Саутхэмптоне. Для 40-летнего ученого эта была низкая должность, которую обычно получают молодые преподаватели. Но Бахтин получал удовольствие от преподавания классической литературы, хотя, по его словам, ему приходилось здесь заниматься «вульгаризацией классики». Гораздо более широкие возможности он получает в Бирмингеме, куда его приглашает профессор Джордж Томсон, преподававший в университете греческий язык. С этого времени начинается сотрудничество Бахтина и Томсона, они вместе пишут несколько работ. В 1945 году Бахтин получает должность лектора по лингвистике и начинает читать самостоятельные курсы лекций по введению в лингвистику. Этот период жизни получил отражение в ряде статей, которые вышли уже после его смерти - «Аристотель versus Платон», «Классическая традиция в Англии». Последние годы жизни Бахтин посвящает изучению диалога Платона «Кратил», в котором он находил целую науку о языке. При жизни Бахтин опубликовал только одну статью «Введение к изучению современного греческого языка» (1935). Он сам оплатил ее издание и на обложке поставил место выхода - «Кембридж», хотя по существу она была издана в Бирмингеме. Очевидно Бахтин хотел тем самым подчеркнуть свою связь с университетом, в котором он стал доктором философии. Собрание статей Бахтина появилось в издании Бирмингемского университета в 1963 году с предисловием Ф.М. Уилсона.

Бахтин умер от сердечного приступа в 1950 году, в расцвете сил, когда ему было всего 54 года, за один год до смерти Виттгенштейна. Кембриджский период жизни был недолгим. Но Бахтин покинул Кембридж не по своей воле. Получить здесь работу, не будучи членом колледжа, было невозможно. Но даже в течении короткого времени пребывания в Кембридже он стал здесь заметной фигурой. Современные исследователи философского наследия Виттгенштейна изучают период общения этих двух мыслителей - русского и австрийского, которые встретились в Кембридже.

Число русских, учившихся и работавших в Кембридже в прошлом веке, значительно больше, чем те, которые упомянуты в этой статье. В одном Тринити-колледже с 1900 по 1960 годы училось более 60 русских студентов, а в Кембридже 31 колледж. «Холодная война» прервала связи России с кембриджской наукой. Надо надеется, что сегодня вновь открывшиеся возможности для учебы и работе в университете Кембриджа приведут к новым плодотворным контактам между учеными России и Великобритании.

В 2004 году в Российском Институте культурологии мною издана книга «Интеллектуальная история Кембриджа», одна из глав которой посвящена русским в Кембридже. Помимо литературных и документальных источников, ее материалом послужили и личные свидетельства кембриджских ученых. В частности, предисловие к этой книге написал профессор Ричард Кейнс, который вспоминает свои встречи с Бесиковичем, Капицей, Оболенским, своей теткой Лидией Лопуховой, женой Мейнарда Кейнса. В конце своих замечательных воспоминаний профессор Кейнс пишет: «Не вызывает сомнения тот большой академический вклад, которые русские внесли в Кембридж в самых различных областях, но то, что по моему опыту объединяет их всех - это отличительное дружелюбие и очарование. Мы надеемся встретить нечто подобное и в будущем».

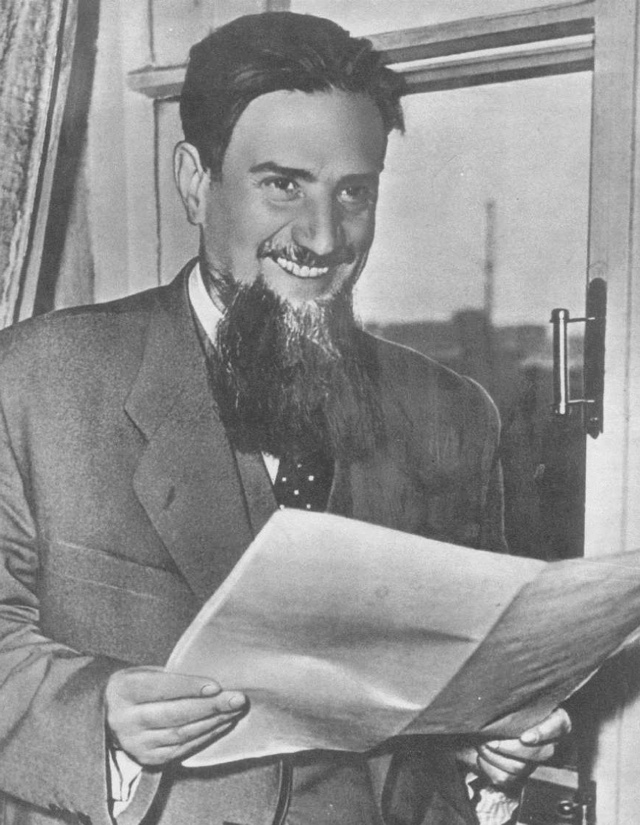

П.Л. Капица

Старый Петергоф 1998 год

Выбирая тему для реферата, мне не столько хотелось описать историю какого-нибудь открытия или выдающиеся работы, проделанные определенным человеком, сколько «открыть» для себя и быть может для других знаменитую личность с человеческой стороны.

Конечно, прежде всего Капица (1894-1984) - великий физик и инженер.

Его работы по физике и технике низких температур и сильных магнитных полей,

по сверхтекучести жидкого гелия - это классика. Однако Капица - больше, чем

просто физик, больше чем классик науки.

Петр Леонидович Капица был необыкновенным человеком, - это отмечали

все, кто хоть как-то был с ним знаком. Это был озорной, веселый (что

немаловажно) и общительный человек. Он был гостеприимен и любил посмеяться.

Обычно после семинара у него в кабинете устраивалось чаепитие. И завсегдаи

специально берегли для этого момента свежие анекдоты. Сам П.Л. был умелым

рассказчиком с неподражаемым чувством юмора. По воспоминаниям, иногда

случалось, что соль рассказанной им истории оставалась для кого-то

непонятной либо из-за незнания русских обычаев, либо из-за специфичности

его английского, однако его смех над собственной шуткой был настолько

заразителен, что люди вокруг невольно присоединялись к нему, даже если не

все поняли.

Несомненно он был оригинальной, непредсказуемой личностью (именно по

этому его побаивался бюрократический аппарат). По своей натуре лидер, П.Л.

не принимал и не желал идти проторенными путями, порой поражая окружающих

гениальной простотой того или решения. Так было, например, в случае

изобретения им установки турбинного типа для получения жидкого кислорода

(один такой агрегат давал более трети кислорода, получаемого в то время в

Москве) или метода получения электромагнитных полей колоссальной величины.

Именно поэтому в свой Институт Физических Проблем - ИФП, построенный

специально для него, он отбирал людей самолично, при этом не имело значения

чем будет заниматься человек, - будь то уборщица или научный работник. Ему

особенно нравились и импонировали люди, обладающие способностью

самостоятельно вести работу, и он всячески старался воспитывать

подрастающие поколение ученых, чтобы они могли принимать такие решения.

Даже читая лекции, П.Л. искусственно создавал внутренне противоречия в

материале, чтобы студенты могли сами в этом разобраться. Капица считал,

что студенты с младших курсов должны допускаться к проводимой научной

работе; настаивал на том, чтобы каждый сотрудник был в курсе всех работ,

проводимых в институте, не желал делить коллектив на кафедры, лаборатории.

Любому сотруднику его института оказывалось всяческое содействие, если у

него возникало желание глубже вникнуть в суть тех или иных работ. Аспирант,

взятый на работу в институт, непременно испытывал на себе воспитательную

работу, проводимую Капицей, и в итоге к окончанию аспирантуры имел

возможность самостоятельно, без посторонней помощи вести исследования. ИФП

Капицы отличался от других своим здоровым внутренним миром, что в

сталинские времена было абсолютной редкостью. При этом перед П.Л. все

работники института, - будь то научные работники, техники или просто

рабочий персонал, были абсолютно равноправны. Быть может поэтому его

институт славился своими «золотыми руками»: токарями, стеклодувами и т.д.,

без которых построение сложных, оригинальных приборов обречено на провал.

Если кто-то из персонала заболевал или случалась еще какая-либо

неприятность, то П.Л. всячески пытался помочь, - самолично искал хороших

врачей, больницу, помогал с лекарствами. Капица предавал очень большое

значение авторитету ученого в глазах общества. Он делал многое для того,

чтобы наука воспринималась как часть общечеловеческой культуры, чтобы не

было разобщенности между научными и художественными кругами, которые у нас

принято называть творческой интеллигенцией. Институт физических проблем был

настоящим культурным центром, куда по приглашению Петра Леонидовича с

удовольствием приезжали знаменитые артисты и писатели. Здесь же

устраивались выставки молодых художников, работавших в нетрадиционной

манере. Для некоторых из них это стало шагом к известности.

Капица был исключительно деятельным человеком, - ведь ему пришлось

практически несколько раз начинать все с нуля: первый раз, - после

революции, когда заново поднималась научная работа. Второй раз в Англии,

где он работал с магнитными полями, затем в ИФП, после того, как советское

правительство запретило ему продолжить работы в Мондовской лаборатории.

Наконец в последний раз, когда после долгой опалы и изоляции в своем доме

на Николиной Горе, он вновь был назначен директором ИФП. Какую силу воли

надо было иметь, чтобы несмотря на все козни, интриги и «сюрпризы» вновь

возвращаться к научной работе. Следует отметить, что даже находясь в

политической опале, когда только самые близкие друзья осмеливались навещать

Капицу в его доме, он сумел создать свою домашнюю лабораторию, где

разработал новый тип СВЧ-генераторов - планотрон и нигротрон. Также

обнаруживает, что при высокочастотном разряде в плотных газах образуется

стабильный плазменный шнур.

Петр Леонидович, пожалуй, был единственный человек, который не боялся

напрямую писать письма Сталину, в которых указал на недостатки организации

развития науки в нашей стране. Были случаи, когда благодаря его быстрым

действиям удалось освободить из тюрьмы и прекратить следственные на его

коллег. Капица был единственный человек, который открыто заявлял о своем

негативном отношении к тому, что Берия являлся одним из руководителей по

созданию отечественного атомного оружия. Именно поэтому, его отстранили от

руководства ИФП и такой возглавляемой им отрасли промышленности, как

ГлавКислород. Установки для получения жидкого кислорода, разработанные им

лично, являлись новым словом в области техники получения низких температур.

КПД его машин был около 0,8, то время, как такие лучшие германские образцы

давали 0,6-0,65. В дело в том, что Капица разработал новый, турбинный

вариант, которые и дал возможность получения качественно новых

характеристик. Первая его установка, давала такой объем жидкого кислорода,

что её приходилось останавливать, за неимением емкостей для хранения. В то

же время нашлось немало завистников и консервативно настроенных

специалистов, для которых ввод новой методики означал бы крушение их

промышленных институтов. В конце концов П.Л. Капицу отстранили от

руководства ГлавКислородом и вернулись к классическим немецким образцам.

Таким образом наша промышленность в итоге потеряла лидирующее положение в

этой области техники. Можно представить себе, что пришлось в очередной раз

пережить Капице.

То, что П.Л. был явно незаурядной личностью подтверждает то, какого

положения он достиг в английских научных кругах. Первоначально Резерфорд не

обратил внимания на молодого Капицу, когда тот пытался устроиться у него в

аспирантуру. Тогда П.Л. озадачил Резерфорда, спросив, к какой точности он

стремиться в своих экспериментах. Услышав, ответ Резерфорда, что точности

около 3% обычно хватает, Капица заметил, что при примерно 30 сотрудниках

добавление еще одного скорее всего пройдет незамеченным, поскольку будет

лежать в пределах экспериментальной погрешности! Находчивость (а возможно,

и смелость) Капицы произвели на Резерфорда впечатление, и он в конце концов

согласился взять его аспирантом. С приходом Капицы, английский эксперимент

существенно преобразился, - если ранее это было просто классические опыты,

то теперь они приобрели чудовищную масштабность. Так, например, специально

для работ П.Л. в области сверхвысоких электромагнитных полей была построена

Мондовская лаборатория. Следует отметить, что до этого в Англии

существовала лишь одна лаборатория Кавендиша, т.е. такой чести не

удостаивался никто! Можно только представить себе, какими способностями

необходимо обладать и каким незаурядны человеком надо быть, что завоевать

расположение консервативно настроенного ко всему английского общества. За

это время Капица стал близким другом и любимцем Резерфорда. В Кембридже

П.Л. оставил свой след в нескольких местах. Как я уже говорил, он был

первым, кто начал переводить Кавендишскую лабораторию из века сургуча и

веревочки в век машин. Он был зачинателем физики твердого тела и физики

низких температур в Кембридже. Следует отметить, что он начал традицию

живого неформального семинара, получившего название «Клуб Капицы», внесшего

что-то от русского темперамента в более флегматичную английскую научную

жизнь. Похоже Резерфорду Капица очень нравился за свою дерзость, - сам П.Л.

любил рассказывать следующую поучительную и веселую историю о юношах,

попросивших раввина посмотреть в священных книгах, можно ли им носить

бороду. «Нельзя». - «Но ведь ты сам с бородой!» - «А я никого не

спрашивал!». Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что общей сложности

Капица провел в Англии 13 лет, он по-прежнему оставался гражданином Союза.

Кроме создания ИФП, Петр Леонидович принимал непосредственное участие

в создании Московского Физико-Технического Института (МФТИ).

Непосредственно воспитывая молодые научные кадры у себя в институте, Капица

на своем примере почувствовал отсутствие учебного заведения, способного

вести подготовку людей, обладающих не только фундаментальными знаниями

физики, но которые также имели бы сильное техническое образование. В

результате, после многих усилий был сформирован физико-технический

факультет ФТФ МГУ. С первых дней своего существования, этот факультет стал

пользоваться особой популярностью у молодежи, желающей связать свою

дальнейшую жизнь с физикой. При этом следует отметить, что поступить было

чрезвычайно трудно, - это было единственное место, где даже человек, с

отличием закончивший школы, сдавал экзамена наравне с другими. В итоге все

кончилось тем, что новый факультет «обескровил» родной физический факультет

МГУ. Опять же, путем хитрых интриг данный факультет был ликвидирован и

только спустя некоторое время личным указом Сталина был преобразован в

нынешний МФТИ. Первым поколениям физтеховцев большие фундаментальные курсы

по физике, математике, теоретической механике читали Б.Н.Делоне,

П.Л.Капица, М.А.Лаврентьев, Е.М.Лифшиц, И.Г.Петровский, С.М.Рытов,

Л.И.Седов, С.Л.Соболев - математики и физики с мировым именем. Также

интересной оказалась попытка совместного чтения курса общей физики Капицей

и Ландау - экспериментатором и теоретиком. Лекции Капицы были специально

посвящены методам эксперимента, измерениям и экспериментальному обоснованию

физических законов. Студенты на их лекции ходили толпами. Капица в своих

лекциях пытался отойти от систематических курсов, пытаясь объяснить как

делается настоящая наука: люди наблюдают разные явления, а потом выводят

обобщения, - путь научной индукции, - вы из ряда фактов идете к большим

обобщениям.

Было бы неправильным, если бы мы воспринимали Капицу как только

известного физика, техника, инженера. Этот человек был всесторонне развит,

- он был прекрасный плотник, слесарь, играл на пианино. Его дом был

обставлен мебелью собственного изготовления. Прекрасно ориентировался в

мире литературы, театры, живописи. Стоит только сказать, что в гости к П.Л.

приезжали писатели В.В.Иванов, А.Н.Толстой, М.М.Пришвин, В.Н.Тендряков,

И.Л.Андронников, Б.А.Можаев; артисты Б.Н.Ливанов, Л.П.Орлова, И.С.Савина,

В.С.Высоцкий с Мариной Влади, режиссеры С.М.Михоэлс, Ю.П.Любимов и многие

другие. По складу своего характера Капица не любил, когда люди ноют. Он

работал, действовал, добивался своего. И с уважением относился к тем, кто

чего-то добился, чего-то достиг...

Напоследок, мне бы хотелось привести некоторые высказывания Петра

Леонидовича Капицы:

Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и ученые.

Счастливым можно научиться быть в любых обстоятельствах. Несчастный только тот, кто вступает в сделку со своей совестью

Не горюй и не печалься. Жизнь разрешает самые сложные проблемы, если ей дать достаточно времени.

Список литературы:

1. «Капица. Тамм. Семенов. В очерках и письмах.» Москва 1998

2. П.Л.Капица «Эксперимент.Теория.Практика.» Москва «Наука» 1981

«Подумай о той пользе, которую приносят нам благие примеры, и ты найдешь, что воспоминание о великих людях не менее полезно, чем их присутствие»

Механика - одна из самых древних наук. Она возникла и развивалась под влиянием запросов общественной практики , а также благодаря абстрагирующей деятельности человеческого мышления . Еще в доисторические времена люди создавали постройки и наблюдали движение различных тел. Многие законы механического движения и равновесия материальных тел познавались человечеством путем многократных повторений, чисто экспериментально . Этот общественно-исторический опыт, передаваемый от поколения к поколению, и был тем исходным материалом, на анализе которого развивалась механика как наука. Возникновение и развитие механики было тесно связано с производством , с потребностями человеческого общества. «На известной ступени развития земледелия, пишет Энгельс, - и в известных странах (поднимание воды для орошения в Египте), а в особенности вместе с возникновением городов, крупных построек и развитием ремесла, развивалась и механика . Вскоре она становится необходимой также для судоходства и военного дела».

Первые дошедшие до наших дней рукописи и научные сообщения в области механики принадлежат античным ученым Египта и Греции . Древнейшие папирусы и книги, в которых сохранились исследования некоторых простейших задач механики, относятся главным образом к различным задачам статики , т. е. учению о равновесии . В первую очередь здесь нужно назвать сочинения выдающегося философа древней Греции (384-322 гг. до нашей эры), который ввел в научную терминологию название механика для широкой области человеческого знания, в которой изучаются простейшие движения материальных тел, наблюдающиеся в природе и создаваемые человеком при его деятельности.

Аристотель родился в греческой колонии Стагира во Фракии. Отец его был врачом македонского царя. В 367 году Аристотель поселился в Афинах, где получил философское образование в Академии известного в Греции философа-идеалиста Платона . В 343 году Аристотель занял место воспитателя Александра Македонского (Александр Македонский говорил: «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как если я отцу обязан жизнью, то Аристотелю обязан всем, что дает ей цену» ), впоследствии знаменитого полководца древнего мира. Свою философскую школу, получившую название школы перипатетиков , Аристотель основал в 335 году в Афинах. Некоторые философские положения Аристотеля не утратили своего значения до настоящего времени. Ф. Энгельс писал; «Древние греческие философы были все прирожденными стихийными диалектиками, и Аристотель, самая универсальная голова среди них, исследовал уже все существенные формы диалектического мышления». Но в области механики эти широкие универсальные законы человеческого мышления не получили в работах Аристотеля плодотворного отражения.

Архимеду принадлежит большое число технических изобретений , в том числе простейшей водоподъемной машины (архимедова винта), которая нашла применение в Египте для осушения залитых водой культурных земель. Он проявил себя и как военный инженер при защите своего родного города Сиракузы (Сицилия). Архимед понимал могущество и великое значение для человечества точного и систематического научного исследования, и ему приписывают гордые слова: «Дайте мне место, на которое я мог бы встать, и я сдвину Землю».

Архимед погиб от меча римского солдата во время резни, устроенной римлянами при захвате Сиракуз. Предание гласит, что Архимед, погруженный в рассмотрение геометрических фигур, сказал подошедшему к нему солдату: «Не трогай моих чертежей». Солдат, усмотрев в этих словах оскорбление могущества победителей, отрубил ему голову, и кровь Архимеда обагрила его научный труд.

Известный астроном древности Птолемей (II век нашей эры- есть сведения, что Птолемей (Claudius Ptolemaeus) жил и работал в Александрии со 127 по 141 или 151 г. По арабским преданиям, умер в возрасте 78 лет.) в своей работе «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах » разработал геоцентрическую систему мира, в которой видимые движения небесного свода и планет объяснялись исходя из предположения, что Земля неподвижна и находится в центре вселенной. Весь небесный свод делает полный оборот вокруг Земли за 24 часа, и звезды участвуют только в суточном движении, сохраняя свое относительное расположение неизменным; планеты, кроме того, движутся относительно небесной сферы, изменяя свое положение относительно звезд. Законы видимых движений планет были установлены Птолемеем настолько, что стало возможным предвычисление их положений относительно сферы неподвижных звезд.

Однако теория строения вселенной, созданная Птолемеем, была ошибочной; она привела к необычайно сложным и искусственным схемам движения планет и в ряде случаев не могла полностью объяснить их видимых перемещений относительно звезд. Особенно большие несоответствия вычислений и наблюдений получались при предсказаниях солнечных и лунных затмений, сделанных на много лет вперед.

Птолемей не придерживался строго методологии Аристотеля и проводил планомерные опыты над преломлением света. Физиологооптические наблюдения Птолемея не утратили своего интереса до настоящего времени. Найденные им углы преломления света при переходе из воздуха в воду, из воздуха в стекло и из воды в стекло были весьма точны для своего времени. Птолемей замечательно соединял в себе строгого математика и тонкого экспериментатора.

В эпоху средних веков развитие всех наук, а также механики сильно замедлилось . Более того, в эти годы были уничтожены и разрушены ценнейшие памятники науки, техники и искусства древних. Религиозные фанатики стирали с лица земли все завоевания науки и культуры. Большинство ученых этого периода слепо придерживалось схоластического метода Аристотеля в области механики, считая безусловно правильными все положения, содержащиеся в сочинениях этого ученого. Геоцентрическая система мира Птолемея была канонизирована. Выступления против этой системы мира и основных положений философии Аристотеля считались нарушением основ священного писания, и исследователи, решившиеся сделать это, объявлялись еретиками . «Поповщина убила в Аристотеле живое и увековечила мертвое», - писал Ленин. Мертвая, бессодержательная схоластика заполнила страницы многих трактатов. Ставились нелепые проблемы, а точное знание преследовалось и хирело. Большое число работ по механике в средневековье было посвящено отысканию «перпетуум мобиле », т. е. вечного двигателя , работающего без получения энергии извне. Эти работы в своем большинстве мало способствовали развитию механики (Идеологию средневековья хорошо выразил Магомет, говоря: «Если науки учат тому, что написано в коране, они излишни; если они учат другому, они безбожны и преступны»). «Христианское средневековье не оставило науке ничего», - говорит Ф. Энгельс в «Диалектике природы».

Интенсивное развитие механики началось в эпоху Возрождения с начала XV века в Италии, а затем и в других странах. В эту эпоху особенно большой прогресс в развитии механики был достигнут благодаря работам (1452- 1519), (1473-1543) и Галилея (1564-1642).

Знаменитый итальянский художник, математик, механик и инженер, Леонардо да Винчи занимался исследованиями по теории механизмов (им построен эллиптический токарный станок), изучал трение в машинах, исследовал движение воды в трубах и движение тел по наклонной плоскости. Он первый познал чрезвычайную важность нового понятия механики-момента силы относительно точки. Исследуя равновесие сил, действующих на блок, установил, что роль плеча силы играет длина перпендикуляра, опущенного из неподвижной точки блока на направление веревки, несущей груз. Равновесие блока возможно только в том случае, если произведения сил на длины соответствующих перпендикуляров будут равны; иначе говоря, равновесие блока возможно только при условии, что сумма статических моментов сил относительно точки привеса блока будет равна нулю.

Революционный переворот в воззрениях на строение вселенной был произведен польским ученым , который, как образно написано на его памятнике в Варшаве, «остановил Солнце и сдвинул Землю». Новая, гелиоцентрическая система мира объясняла движение планет, исходя из того, что Солнце является неподвижным центром, около которого по окружностям совершают движения все планеты. Вот подлинные слова Коперника, взятые из его бессмертного произведения: «То, что нам представляется как движение Солнца, происходит не от его движения, а от движения Земли и ее сферы, вместе с которой мы обращаемся вокруг Солнца, как любая другая планета. Так, Земля имеет больше, чем одно движение. Видимые простые и попятные движения планет происходят не в силу их движения, но движения Земли. Таким образом, одно движение Земли достаточно для объяснения и столь многих видимых неравенств на небе».

В работе Коперника была вскрыта главная особенность движения планет и даны расчеты, относящиеся к предсказаниям солнечных и лунных затмений. Объяснения возвратных видимых движений Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна относительно сферы неподвижных звезд приобрели ясность, отчетливость и простоту. Коперник ясно понимал кинематику относительного движения тел в пространстве. Он пишет: «Всякое воспринимаемое изменение положения происходит вследствие движения либо наблюдаемого предмета, либо наблюдателя, либо вследствие движения того и другого, если, конечно, они различны между собой; ибо когда наблюдаемый предмет и наблюдатель движутся одинаковым образом и в одном направлении, то не замечается никакого движения между наблюдаемым предметом и наблюдателем».

Подлинно научная теория Коперника позволила получить ряд важных практических результатов: увеличить точность астрономических таблиц, провести реформу календаря (введение нового стиля) и более строго определить продолжительность года.

Работы гениального итальянского ученого Галилея

имели фундаментальное значение для развития динамики

.

Динамика как наука была основана Галилеем, который открыл многие весьма важные свойства равноускоренных и равнозамедленных движений.

Основания этой новой науки были изложены Галилеем в книге под названием «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению».

В главе III, посвященной динамике, Галилей пишет: «Мы создаем новую науку, предмет которой является чрезвычайно старым. В природе нет ничего древнее движения, но именно относительно него философами написано весьма мало значительного. Поэтому я многократно изучал на опыте его особенности, вполне этого заслуживающие, но до сего времени либо неизвестные, либо недоказанные. Так, например, говорят, что естественное движение падающего тела есть движение ускоренное. Однако в какой мере нарастает ускорение, до сих пор не было указано; насколько я знаю, никто еще не доказал, что пространства, проходимые падающим телом в одинаковые промежутки времени, относятся между собой как последовательные нечетные числа. Было замечено также, что бросаемые тела или снаряды описывают некоторую кривую линию, но того, что эта линия является параболой, никто не указал».

Галилео Галилей (1564—1642)

До Галилея силы, действующие на тела, рассматривали обычно в состоянии равновесия и измеряли действие сил только статическими методами (рычаг, весы). Галилей указал, что сила есть причина изменения скорости, и тем самым установил динамический метод сравнения действия сил. Исследования Галилея в области механики важны не только теми результатами, которые ему удалось получить, но и последовательным введением в механику экспериментального метода исследования движений.

Так, например, закон изохронности колебаний маятника при малых углах отклонения, закон движения точки по наклонной плоскости были исследованы Галилеем путем тщательно поставленных опытов.

Благодаря работам Галилея развитие механики прочно связывается с запросами техники, и научный эксперимент планомерно вводится как плодотворный метод исследования явлений механического движения. Галилей в своих беседах прямо говорит, что наблюдения над работой «первых» мастеров в венецианском арсенале и беседы с ними помогли ему разобраться в «причинах явлений не только изумительных, но и казавшихся сперва совершенно невероятными». Многие положения механики Аристотеля были Галилеем уточнены (как, например, закон о сложении движений) или весьма остроумно опровергнуты чисто логическими рассуждениями (опровержение путем постановки опытов считалась в то время недостаточным). Мы приведем здесь для характеристики стиля доказательство Галилея, опровергающее положение Аристотеля о том, что тяжелые тела на поверхности Земли падают быстрее, а легкие - медленнее. Рассуждения приводятся в форме беседы между последователем Галилея (Сальвиати) и Аристотеля (Симпличио):

«Сальвиати

: ... Без дальнейших опытов путем краткого, но убедительного рассуждения мы можем ясно показать неправильность утверждения, будто тела более тяжелые движутся быстрее, нежели более легкие, подразумевая тела из одного и того же вещества, т. е. такие, о которых говорит Аристотель. В самом деле, скажите мне, Сеньор Симпличио, признаете ли Вы, что каждому падающему телу присуща от природы определенная скорость, увеличить или уменьшить которую возможно только путем введения новой силы или препятствия?

Симпличио:

Я не сомневаюсь в том, что одно и то же тело в одной и той же среде имеет постоянную скорость, определенную природой, которая не может увеличиваться иначе, как от приложения новой силы, или уменьшаться иначе, как от препятствия, замедляющего движение.

Сальвиати

: Таким образом, если мы имеем два падающих тела, естественные скорости которых различны, и соединим движущееся быстрее с движущимся медленнее, то ясно, что движение тела, падающего быстрее, несколько задержится, а движение другого несколько ускорится. Вы не возражаете против такого положения?

Симпличио:

Думаю, что это вполне правильно.

Сальвиати

: Но если это так и если вместе с тем верно, что большой камень движется, скажем, со скоростью в восемь локтей, тогда как другой, меньший - со скоростью в четыре локтя, то, соединяя их вместе, мы должны получить скорость, меньшую восьми локтей; однако два камня, соединенные вместе, составляют тело, большее первоначального, которое имело скорость в восемь локтей; следовательно, выходит, что более тяжелое тело движется с меньшей скоростью, чем более легкое, а это противно Вашему предположению. Вы видите теперь, как из положения, что более тяжелые тела движутся с большей скоростью, чем легкие, я мог вывести заключение, что более тяжелые тела движутся менее быстро».

Явления равноускоренного падения тела на Земле наблюдались многочисленными учеными до Галилея, но никто из них не смог открыть истинных причин и правильных законов, объясняющих эти повседневные явления. Лагранж замечает по этому поводу, что «нужен был необыкновенный гений, чтобы открыть законы природы в таких явлениях, которые всегда пребывали перед глазами, но объяснение которых тем не менее всегда ускользало от изысканий философов».

Итак, Галилей был зачинателем современной динамики . Законы инерции и независимого действия сил Галилей отчетливо понимал в их современной форме.

Галилей был выдающимся астрономом-наблюдателем и горячим сторонником гелиоцентрического мировоззрения. Радикально усовершенствовав телескоп, Галилей открыл фазы Венеры, спутников Юпитера, пятна на Солнце. Он вел настойчивую, последовательно материалистическую борьбу против схоластики Аристотеля, обветшалой системы Птолемея, антинаучных канонов католической церкви. Галилей относится к числу великих мужей науки, «которые умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки всему».

Работы Галилея были продолжены и развиты (1629-1695), который разработал теорию колебаний физического маятника

и установил законы действия центробежных сил.

Гюйгенс распространил теорию ускоренных и замедленных движений одной точки (поступательного движения тела) на случай механической системы точек. Это было значительным шагом вперед, так как позволило изучать вращательные движения твердого тела. Гюйгенс ввел в механику понятие о моменте инерции тела относительно оси

и определил так называемый «центр качаний»

физического маятника. При определении центра качаний физического маятника Гюйгенс исходил из принципа, что «система весомых тел, движущихся под влиянием силы тяготения, не может двигаться так, чтобы общий центр тяжести тел поднялся выше первоначального положения». Гюйгенс проявил себя и как изобретатель. Он создал конструкцию маятниковых часов, изобрел балансир-регулятор хода карманных часов, построил лучшие астрономические трубы того времени и первый ясно увидел кольцо планеты Сатурн.

Как ни парадоксально это звучит, но советскую эпоху можно расценивать как весьма продуктивный отрезок времени. Даже в сложный послевоенный период научные разработки в СССР финансировались довольно щедро, а сама профессия ученого была престижной и хорошо оплачиваемой.

Благоприятный финансовый фон вкупе с наличием по-настоящему одаренных людей принесли замечательные результаты: в советский период возникла целая плеяда ученых-физиков, имена которых известны не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире.

Представляем вашему вниманию материал об известных физиках СССР, сделавших высокий вклад в мировую науку.

Сергей Иванович Вавилов (1891-1951) . Несмотря на далеко не пролетарское происхождение, этот ученый сумел победить классовую фильтрацию и стать отцом-основателем целой школы физической оптики. Вавилов является соавтором открытия эффекта Вавилова-Черенкова, за которое впоследствии (уже после смерти Сергея Ивановича) была получена Нобелевская премия.

Виталий Лазаревич Гинзбург (1916-2009) . Широкое признание ученый получил за опыты в области нелинейной оптики и микрооптики; а также за исследования в области поляризации люминесценции. В появлении общераспространенных люминесцентных ламп есть немалая заслуга Гинзбурга: именно он активно развивал прикладную оптику и наделял сугубо теоретические открытия практической ценностью.

Лев Давидович Ландау (1908-1968) . Ученый известен не только как один из родоначальников советской школы физики, но и как человек с искромётным юмором. Лев Давидович вывел и сформулировал несколько базовых понятий в квантовой теории, провел фундаментальные исследования в сфере сверхнизких температур и сверхтекучести. В настоящее время Ландау стал человеком-легендой в теоретической физике: его вклад помнят и чтут.

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989) . Соавтор изобретения водородной бомбы и блестящий физик-ядерщик пожертвовал своим здоровьем ради дела мира и общей безопасности. Ученый является автором изобретения схемы «слойки Сахарова». Андрей Дмитриевич – яркий образчик того, как в СССР обращались с непокорными учеными: долгие годы диссидентства подорвали здоровье Сахарову и не позволили его таланту раскрыться во всю мощь.

Пётр Леонидович Капица (1894-1984) . Ученого вполне справедливо можно назвать «визитной карточкой» советской науки – фамилия «Капица» была известна каждому гражданину СССР от мала до велика. Петр Леонидович внес огромный вклад в физику низких температур: в результате проведенных им исследований наука обогатилась множеством открытий. К числу таковых относится явление сверхтекучести гелия, установление криогенных связей в различных веществах и многое другое.

Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960) . Вопреки расхожим представлениям, Курчатов трудился не только над ядерной и водородной бомбами: основное направление научных исследований Игоря Васильевича было посвящено разработкам расщепления атома в мирных целях. Немало работы ученый сделал в теории магнитного поля: до сих пор на многих кораблях применяют изобретенную Курчатовым систему размагничивания. Помимо научного чутья, физик обладал хорошими организаторскими качествами: под руководством Курчатова было реализовано множество сложнейших проектов.

Увы, современная наука не научилась измерить известность или вклад в науку в каких-либо объективных величинах: ни одна из существующих методик не позволяет составить стопроцентный по достоверности рейтинг популярности или оценить в цифрах ценность научных открытий. Воспринимайте данный материал как напоминание о великих личностях, некогда живших с нами на одной земле и в одной стране.

К сожалению, в рамках одной статьи мы не можем упомянуть всех советских физиков, известных не только в узких научных кругах, но и среди широкой общественности. В последующих материалах мы обязательно расскажем о других прославленных ученых, в том числе получивших Нобелевскую Премию по физике.